随笔《考澄心堂纸及其对古书画鉴定之意义》

岁在乙巳,南京博物院文物一案风起云涌,引海内舆论哗然。时人多议其制度之疏,博古通今之士论其画本之伪,众说纷纭,莫衷一是。知名藏家马未都先生亦一语道破,“古书画鉴定一途,世间绝无天眼。”此语振聋发聩,诚引笔者深思。

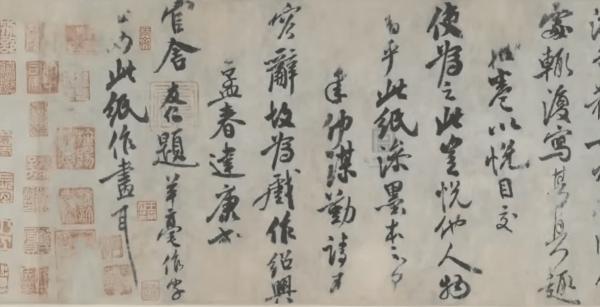

窃惟今日科学昌明,鉴定之术较诸往昔纯赖“眼学”经验,固有更多依凭,然金石陶瓷之属,材质坚凝,光谱碳测尚可定其年份,独于纸素绢帛,因其载体特殊,鉴别尤难。如古画与欧洲油画相比,科技手段可析出伦勃朗每张肖像画定型之前之层层“底稿”,然画师一旦署名框定,图式即定,千载如一。反观中国古书画,非止于笔墨既成之日。装池裱褙,若人之更衣,后世文人、藏家之题跋钤印,若树之年轮,累世叠加,与画心共生。此种特性既添历史雅趣和传承记录,亦藏作伪奸机,或有奸商将长卷一分为二,如黄公望《富春山居图》之厄,或有移花接木,将风马牛不相及之题跋与伪画拼凑,以抬其价。余前年曾撰《

鉴藏之道,本无神明之助。昔人鉴定,多赖流传有序、历代著录以为铁证。而今人鉴定之学,除却借助高科技仪器以察纸痕接缝之蛛丝马迹外,更须深耕史料考据。盖因古人信息闭塞,见闻终有局限,今人若能博览史海,以详实之历史知识辅以科学手段,推翻旧案,辨伪存真亦正其时。

昔日“眼学”鉴别书画,多以书家之其他已被认定真迹引为确证。然书家年岁渐增,经验与认知起伏颇大,若掩其名款,寻一位初涉书道之凡夫读帖,《多宝塔感应碑》与《颜勤礼碑》无疑被判为两人之笔。其次且姑置古人书写情态,书写条件之变迁勿论,单以此中笔墨纸素而观,亦早已千差万变。二王所用的笔与纸显然与欧阳询,董其昌不同,即便是同时代黄庭坚所书《松风阁》之笔与纸与李公麟“白描”《五马图》之笔与纸亦是不同,《松风阁》为砑花罗纹纸,而《五马图》中的四幅用纸之纸质与澄心堂纸非常接近,倘若其真为裁截的澄心堂纸,那么东坡书《赤壁赋》用纸绝非一类。世人尝以此谓古人于纸墨之讲究,反逊于西人油画之于画布颜料,此大谬也。殊不知古人每日磨墨临池,对于笔墨在纸上的表现辨之甚精,特因文献散佚,留予后人之记录太少,致使今人难究其微。

南宋文人邵博著《邵氏闻见后录》,其卷二十八有曰:近世薄書學,在筆墨事類草創,於紙尤不擇。唐人有熟紙、有生紙。熟紙,所謂妍妙輝光者,其法不一。生紙,非有喪故不用。退之《與陳京書》雲:《送孟郊序》用生紙寫。言急於自解,不暇擇耳。今人少有知者。

细绎其意,唐人对于用纸严辨生熟,法度森严。所谓熟纸,经由加工炮制,妍妙辉光,宜于翰墨。而生纸枯涩,除居丧等变故外,士林鲜有用于正途者。故昌黎先生致书陈京,特为《送孟郊序》误用生纸一事自解,言辞间深以仓促失礼为愧,叹今人已多不知此古礼。以此推衍,颜鲁公作《祭侄文稿》时,正值满门忠烈受戮,悲愤填膺,事起仓皇,断无闲暇择选熟纸作祭文而属生纸无疑。生纸者,因未经精治,植物纤维中天然胶脂尚存,锋颖过处,纸面往往微现拒墨之态,此即笔者常谓之“非墨枯之留白”,观其笔触,似枯实润,看似笔中墨尽,实乃纸性拒墨,墨色浮而难入,故成斑驳空灵之象。

若论唐代熟纸之典型,当观开元七年唐玄宗所书《鹡鸰颂》卷。此卷历经宋宣和内府、明晋王府及清内府递藏,流传有序。其用纸乃唐代“硬黄纸”之上品,经黄檗染潢与蜡质砑光,质地坚韧,纸面莹滑如玉。细审其墨迹,肥厚处如漆点漆,转折处精微毕现,全无渗化晕染之迹。此乃熟纸之极致,墨聚而神凝,与前述生纸之枯淡空灵大异其趣。

宋米芾《画史》曾载“ 颜鲁公《不审》,《乞米》二帖在苏澥处。背缝有“吏部尚书铨印”,与安师文家《争坐位帖》《责峡州别驾帖》缝印一同。《争坐位帖》是唐畿县狱状,磓熟纸。”

所谓“磓熟纸”以石磓槌打生纸,致其纤维紧结纸肌致密,既去生纸之浮毛,复得受墨不晕之效,然终未施蜡染潢,故仍存生纸涩感之特性,后人常谓《争坐位帖》与《祭侄文稿》纸性相近,实非虚言。米元章所言“唐畿县狱状”,更证得颜鲁公彼时以此等京畿县衙之公牍废纸草拟文稿,随手拈来而未加拣择,益见其书写时心境之急迫与率真。

宋文豪东坡题《欧阳文忠公真迹》云:“欧阳文忠公用尖锋干墨,作方阔字,神采秀发,膏润无穷。后人观之,如见其清眸丰颊,进趋晔如也。”细绎东坡“尖锋干墨”四字,实藏深意,公之所以运尖锋、施焦墨,盖因所用之纸,既非生涩之皮纸,亦非油滑之硬黄,而是一种质地细密、受墨极佳之殊品。此类纸张,能令干墨亦显“膏润”,枯中见润,光彩焕发。细观欧阳修《集古録跋》墨迹,其纸墨相发之态,已隐约指向宋初一种更为讲究的造纸工艺,即后世推崇备至之“澄心堂”一系。

综上所述,唐宋间书写用纸,由生入熟,复由熟返生,期间工艺演变,至为繁复。此正引出鉴定学之一大肯綮,面对一件层层历史包裹、材质纤柔之古物,今人何以寻得最确凿之断代依据?笔墨风格可由后人临仿,题跋印章亦可移花接木,唯独构成作品之物质载体,纸素或绢帛,其原料配比,帘纹肌理,老化痕迹,深植于时代工艺之中,难以彻底作伪。是故,笔者意欲探究者,乃是如何将古纸之物质研究,与文献考据、风格分析互为表里,构建一套非纯经验之学科性可实证的古书画鉴定新维。

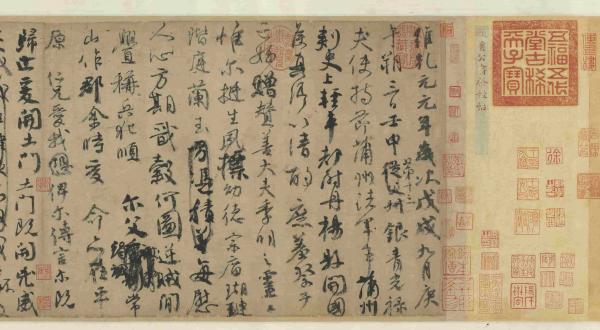

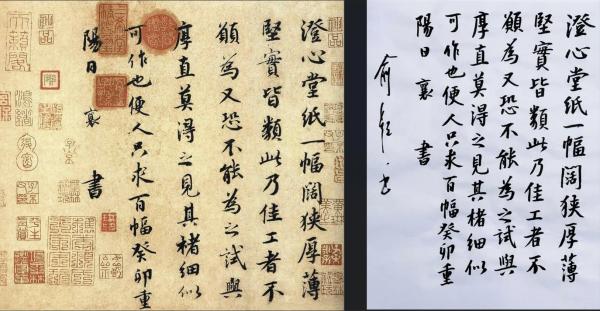

当今学者正苦于在《祭侄文稿》、《鹡鸰颂》与历代《画史》等浩瀚典籍间寻觅草蛇灰线、以求互证之时,北宋名臣蔡襄实际上早已为后人留下了一份集文献记载与实物标本于一体的铁证,此即被誉为宋代法书名迹之《澄心堂纸帖》。此帖乃蔡襄晚年致友人的一通尺牍,署有“癸卯”(1063年)年款。彼时蔡襄五十二岁,书风已由早年的飞扬俊逸转为淳淡婉美,正合其晚年“心手相师”之境。其文辞虽短,却字字珠玑:“澄心堂纸一幅。阔狭厚薄坚实皆类此乃佳。工者不愿为。又恐不能为之。试与厚直莫得之。见其楮细,似可作也。便人只求百幅。癸卯重阳日。襄书。”

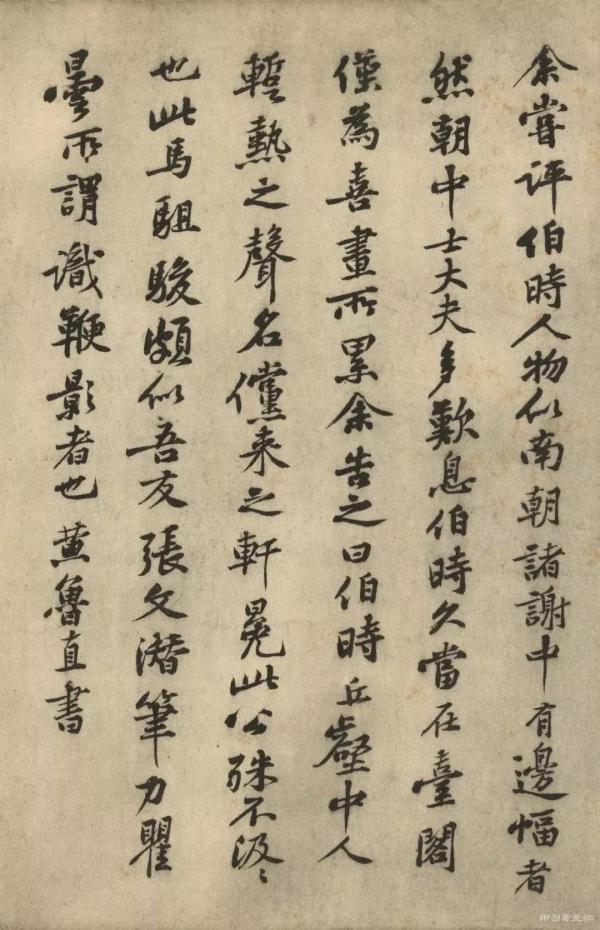

细审帖文,信息极巨,蔡襄所谓“阔狭厚薄坚实皆类此乃佳”,意即要求工匠严格依此信札所用之纸为样本进行仿制,“直”字通“值”,“试与厚直”者乃是许以丰厚报酬,然工匠仍“不愿为”或“恐不能为”,足见此纸工艺之繁复绝非寻常匠人可及。关于此帖用纸,虽有学者存疑,然笔者以为蔡襄以此纸为样,命人仿造,若非真澄心堂纸,亦必是极为接近真品之宋仿精构。溯其源流,南唐李后主雅好艺文,特重金礼聘巴蜀纸工赴徽州,利用当地优质楮皮,甚至在寒冬腊月“敲冰举帘”以求纸浆纯净,终制成这“肤如卵膜,坚洁如玉”之绝代名纸,藏于本为南唐烈祖李昇宴居之澄心堂,故此得名。南唐既灭,御库珍纸流散人间或尘封内府,时人多不识宝。直至北宋中期,此纸方才“名声大噪”,据载梅尧臣从欧阳修处获赠两张,惊叹不已,赋诗云:“寒溪浸楮舂夜月,敲冰举帘匀割脂。焙干坚滑若铺玉,一幅百金曾不疑。”据悉当时刘原甫藏有百张,不仅赠予欧阳修,更成为宋代文人圈的“纸源”。欧阳修曾慨叹:“君家虽有澄心纸,有敢下笔知谁哉?”可见对此纸敬畏之深。后世明代大鉴藏家项元汴在《蕉窗九录》中载,“李伯时(李公麟)大都用此纸,白描佛像可追吴道子,山水似李思訓,笔墨类王维。”注意此处“笔墨类王维”,指纸性助墨,使得李公麟之白描线条既能如道子般圆转,又能以此纸之特性表现出王维水墨之神韵。

宋代文人何以对澄心堂纸如此推崇,乃至不惜重金求仿?究其根本,非徒以其贵,实因其性。从蔡襄《澄心堂纸帖》之笔墨细察,墨痕落纸,既不似生纸般狂野漫洇,亦不似硬黄熟纸般浮滑拒墨。疾书时可见飞白枯笔之苍劲,顿挫处又有墨韵在纸肌内部微茫晕化。笔者认为澄心堂纸在宋代的复兴与仿制,实则标志着中国书画材料学上的一次重大革命,即文人在生纸与熟纸的二元对立中,觅得完美之平衡点,在此可称之为“半熟化”纸性。此种纸张之出现,恰与宋人尚意、追求笔墨趣味的美学思潮互为表里。对于今日之鉴藏而言,若能精准界定这种“半生熟”纸性出现及普及的时间节点约在北宋中期,便如持有一把断代戒尺。倘若在标榜唐代之前作品中出现此类典型的半熟纸特征,或在典型的北宋文人画中缺失了此种纸墨相发的效果,皆可作为辨伪存真的重要依据。尝考澄心堂纸之性,非独以目鉴,更需以耳听、以手抚。宋人梅尧臣所谓“滑如春冰密如茧”,言其触手温润,无生纸之毛糙,亦无硬黄之贼光。其质虽薄而韧,发墨而不损笔,尤称奇者,乃其声响,古人云此纸“触之有金石声”,盖因纸浆捣椎极精,纤维紧结,故展卷之时其声清脆悦耳,不似凡纸之沉闷。此等声,色,触之微皆是鉴定真伪之“暗门”,若非亲炙真迹,实难感触其形容。

及至北宋中期,半生熟纸之风气渐开,文人墨客对于纸性之生熟,始有更深之理趣。其实早在五代,砑花笺纸之盛行已露端倪,其纸面隐起纹饰,微见凹凸,虽异于唐代硬黄纸那种“莹滑如玉”的极致追求,却为运笔平添了几分顿挫与涩感。此种审美之变迁,实乃半生熟纸兴起之前奏。虽仕官文人之尺牍日益青睐纸素,然熟纸并未绝迹,仍以藏经纸,金粟山藏经纸或蜡笺之形制,流布于世。彼时北宋士林通函往来,除却切磋笔法,往往更热衷于品评各地纸张之优劣而俨然成风。

然而,目光转至绘画领域,却呈现出一番迥异景象。诸如范宽《溪山行旅图》《雪景寒林图》,郭熙《早春图》等巨碑式山水杰作,依然固守绢本。盖因绢帛幅面宽阔,材质坚韧,宜于以此拼接成连绵巨障,以承载那“峰峦浑厚、势状雄强”的庙堂气象,相比之下纸张在当时受限于抄纸帘床之规制,幅面难广,故多用于手卷或册页。

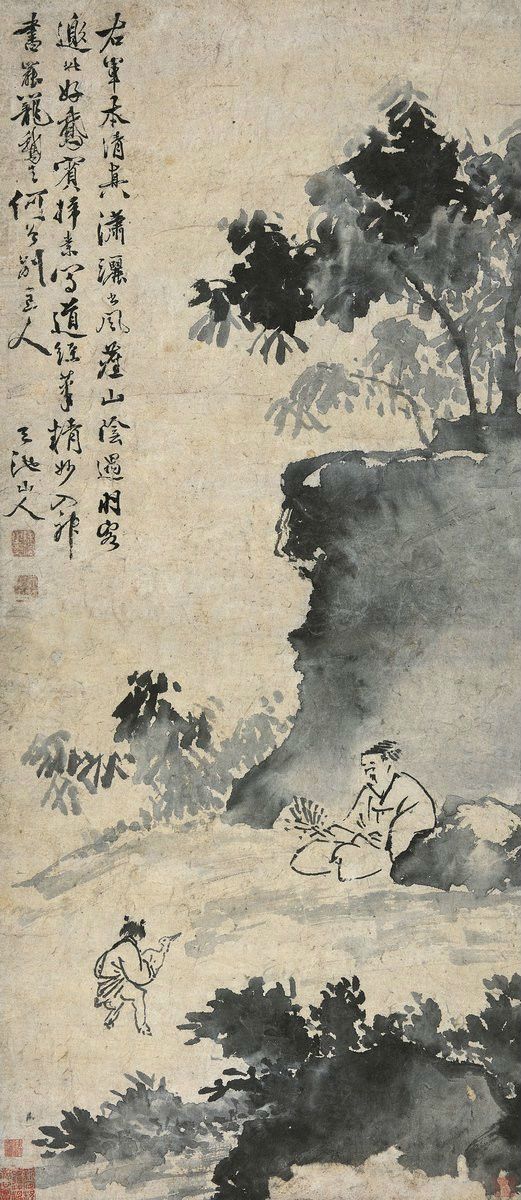

另有一例足堪玩味,被誉为宋画第一之李公麟《五马图》卷,乃白描之巅峰。细审其制,画心实由五纸拼接而成,全长逾两米,而单纸纵高约二十七厘米。前文提及蔡襄《澄心堂纸帖》,其单幅纵高约为二十四厘米七毫米。两者纸质虽极相近,然《五马图》之纵高显胜于蔡帖。笔者认为蔡襄当年所持,或为南唐内府流出之原纸,抑或是初试仿制之样纸,故其在信中谆谆告诫工匠须“阔狭厚薄”皆依此样,而李公麟所用之纸,尺幅更广,当系后来宋人工艺成熟、帘床改进后所制之“宋仿澄心堂”精品。此论虽乏文献明载,然据实物推衍理固宜然,既然《五马图》纸幅未见裁切痕迹且宽于蔡帖,足证宋代后期之造纸工艺,已能产出比南唐旧样更为宽阔之佳构,以应画家之需。

再观南宋米友仁《潇湘奇观图》,此作可谓对纸性探索之极致。全卷以三张茧纸拼接,纵高约三十厘米。画面云山变灭,烟雨空蒙,画家充分利用了纸张极强的吸水特性,以此表现“墨戏”之晕染效果。细察其墨痕,边缘发散,氤氲一片,足见其用纸较之澄心堂纸更为生涩,属“受墨颇深”之半生熟纸,甚至近乎生纸。米友仁自题云:“此纸渗墨,本不可运笔,仲谋勤请不容辞,故为戏作。……羊毫作字,正如此纸作画耳。”此语道破天机,唯有以柔软之羊毫,运于渗墨之生纸,方能幻化出那般朦胧湿润之“米家云山”。此非技法之独创,实乃对纸墨材料特性之深层觉醒。

综此上述可得一断,虽两宋之际书画圣手已深谙半生熟纸之妙,并将其笔墨表现力推向极致,然受制于当时造纸帘床之工艺,纸张幅面始终难越“幅狭”之藩篱。这也正是梅尧臣以此纸“幅狭不堪作诏命”之叹的由来,如此窄幅,实难登朝廷之官府大堂,故而这亦为今日鉴定提供一柄利剑,凡传世之宋代纸本画作,若为长卷,必见拼接之缝,若见巨幅整纸而无接缝者或非宋物,或为赝鼎。纸之形制,虽微末小技,却往往能于无声处证伪辨真,此即物质考据之于鉴别学的核心意义所在。

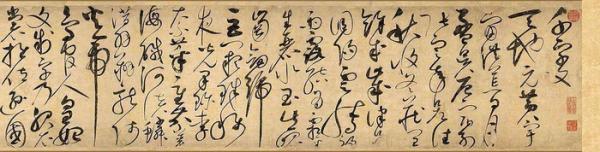

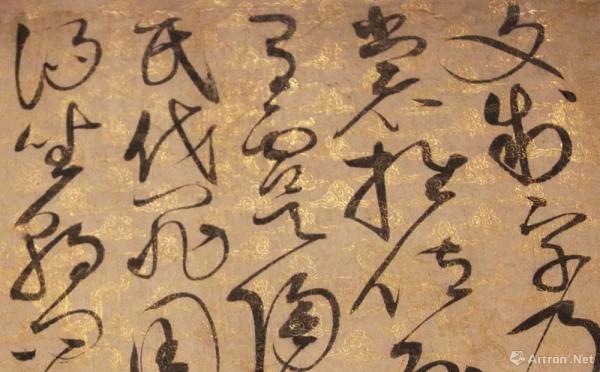

与汉晋隋唐相比,自澄心堂纸问世,文人始知“半生熟”之妙,造纸史亦由此迈入转折巅峰。至北宋徽宗朝,造纸之术几近“妖法”。内府为求极致奢华,不仅在原料上精益求精,更在形制上挑战极限。今藏宋徽宗《草书千字文》卷,即是北宋皇家造纸技术之绝响 ,此卷纵高三十一厘米,横亘十一米有余,纸面饰以描金云龙,精美绝伦。昔人谓之“一笔直下,无一接缝”,实则非无缝也,乃是皇家匠人以神乎其技的“接浆”之法,将纸浆在抄造时微妙融合,辅以精细打磨,致使肉眼难辨其接痕 。这种长达三丈余的巨幅“匹纸”,昭示了北宋官办作坊已掌握超乎寻常之大型帘床抄造与拼接工艺,其平滑坚韧正如明镜止水,专为承载瘦金体那如屈铁断金般的笔意而生。

时迁金人铁骑南下,宋室偏安江南,受地理物产所限,皮纸原料渐稀,竹纸比例大幅攀升 。南宋纸张质地较之北宋,多显脆薄,这种材质之微变,或也暗合南宋院体画“残山剩水”的构图意趣,大面积留白与边角之景,正适合在质地稍脆、受墨敏感的竹纸上演绎。有关鉴别在此亦得铁律:若在传为五代或北宋初年的书画中,经显微检测发现大量竹纤维成分,则此作多半为南宋或明清仿本 。同时线条之晕染亦是关键,澄心堂纸虽属半生熟,然其基调仍偏“熟”,故能不仅受墨,更能聚墨,以此支撑起如发丝般的精细笔触。若见线条涣散漫洇,由于纸张全无胶矾,则恐非宋物。

及至元代,文人失意于仕途,寄情于山水,审美风向骤变。造纸与用纸由“熟”返“生”,以此标榜“高古”与“野逸” 。黄公望、倪瓒等元四家,刻意摒弃了宋代院体画那种光滑缜密的纸绢,转而偏爱质地松软、吸水性强的生纸或粗料皮纸。正是这种“不完美”的纸性,成就了《富春山居图》中那干裂秋风、润含春雨的“墨戏”效果——笔锋扫过粗糙纸面留下的飞白,恰似名士心中那份不随世俗俯仰的孤傲。

明代虽无宋元那般书画巨匠辈出,却迎来了造纸术的集大成与世俗化。崇祯年间宋应星著《天工开物》,详述“杀青”、“蒸煮”之法,标志着造纸工艺的标准化 。此时,以青檀皮为骨、沙田稻草为肉的“宣德纸”,即今人所熟悉的“宣纸”确立其霸主地位。更为重要的是,明代造纸术之突破与建筑形制息息相关。随着高大敞亮的仰高厅堂成为主流,悬挂于中堂的巨幅立轴应运而生 。为了支撑沈周、徐渭等人那淋漓痛快的大写意泼墨,造纸工匠研制出了纵高两米乃至更巨的“丈二匹”。这种大纸,不仅承载了笔墨的狂放,更重塑了观赏之方式。

至清乾嘉时期,造纸风气复归精巧,甚至走向繁缛。宫廷与民间竞相制作各类粉笺、蜡笺、发笺,极尽装饰之能事 。然此已是传统手工造纸最后之余晖。待到晚清洋务运动兴起,西法制浆与化学漂白引入,先贤匠人之“纸寿千年”古法,终在工业化的浪潮中渐行渐远。

掩卷沉思,笔者不禁感叹,古书画鉴定一途,虽赖目鉴之明,更需格物之理。然格物致知之外,终究离不开对那一方纸之温情抚触。纸,非止于书画之载体,实乃历史之皮肤。它以植物之身,经水火之炼,脱胎换骨,方化成一片空明。当蔡襄在《澄心堂纸帖》中写下“阔狭厚薄坚实”之时,他并非仅在论纸,而是在以此丈量宋代文人之法度与格局,当米友仁在渗晕的茧纸上戏作云山之时,他亦非仅在作画,而和与那不可控之纸性有一份神思之流转。

今人借科技之微光,于微镜下辨析纤维之经纬,于光谱中测定碳素之衰变,固然能去伪存真,破除迷障。但切莫忘记,每一张古纸的纹理中,都折叠着某一时代某一瞬间之雨雪风霜。考澄心堂纸,实则是考历代文人之情怀,鉴定之真谛,不在于判生杀于一瞬,而在于透过这层层叠叠的物质遗存,触摸到古人脉搏之跳动,当今人的指尖划过那些历经千载而未朽的纸页,或许由于纤维的牵引,终能与先贤在挥毫落纸之瞬间达成一次无声之重逢。纸寿千年,墨韵万古。