从杨振宁二,三事看人性复杂

两天前物理界的泰斗,1957年物理诺贝尔奖的获奖者,杨振宁博士(1922年10月1日—2025年10月18日)驾鹤西去了。这是中国大陆的大新闻。杨博士对物理学界的发展做出过杰出的贡献,他曾积极促进中美物理学术界的交流,他的离去给一段两国科学家曾经共同谱写的佳话画上句号。三十年河东四十年河西,正处于中美关系紧张之际,他又一次抓住机会给自己的人生也画上了完美的句号,及时退场,省得又成为热门话题。

除非你是物理学界的人才,一般吃瓜群众对杨老为什么获得物理诺贝尔奖了解不多。好在现在咨询发达,网上有很多资料可以学习到这方面的知识。

1956年,杨振宁与李政道在美国普林斯顿高等研究院合作,提出了宇称不守恒理论(Parity Nonconservation),杨、李两人因此在1957年共同获得诺贝尔物理学奖,成为首批获得此奖的华人。

宇称守恒定律认为,如果将一个物理系统放在镜子前,其镜像的运动方式应该与原系统的运动方式完全一致。 例如,一个顺时针旋转的陀螺,在镜像中显示为逆时针旋转,但陀螺和镜像中的陀螺的运动规律是相同的。

强相互作用如引力和电磁相互作用遵从宇称守恒,其镜像与实物没有区别。

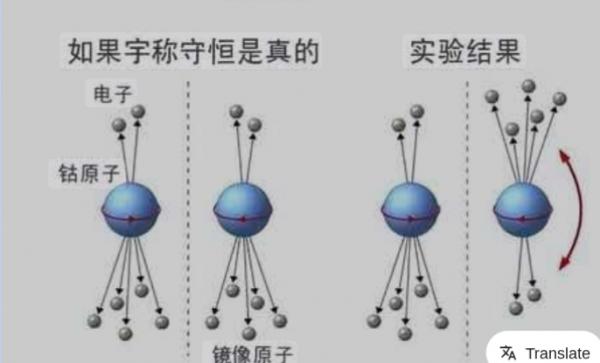

而杨、李提出的宇称不守恒理论声称在微观的弱相互作用下,宇称是不守恒的。弱相互作用下只有左手粒子(例如中微子)和右手反粒子会参与相互作用,这种内在的“手性”(chirality)造成了弱相互作用中宇称不守恒。像下图左边的实验结果表明,镜像中电子的数量同本像电子数量不同,或多,或少。

宇称不守恒的发现为理解和研究夸克、轻子等基本粒子的性质和它们之间的相互作用提供了基础,粒子物理学的发展从此进入了新的里程。顺便提一句,华裔女物理学家吴健雄在1957年利用会发生β 衰变(通过弱相互作用放出电子)的钴-60 原子核成功地证明了杨、李的宇称不守恒理论。

这三位美籍华裔科学家都在美国完成博士课程和职业训练。杨、李工作过的普林斯顿高等研究院(Institute for Advanced Study,简称 IAS) 至今仍是全球最著名、最具声望的基础科学研究机构之一,尤其在理论物理和纯数学领域地位极高。在科研界,“能去 IAS 做研究”被认为是顶尖学者的象征。普林斯顿高等研究院位于新泽西普林斯顿,一座普普通通的红砖三层楼里走出了数(十)位影响世界进程的人物。到新泽西来游玩的朋友们欢迎到此一游。

20世纪中期的美国有世界上最好的高等教育系统和相对宽松,自由和公平的研究和生存环境。21世纪初,杨、李放弃美国国籍重新加入中国国籍,美国政府好像也没有刁难过他们,来去自由这一点是一个大国该有的气度。

普通人对杨老获得物理诺贝尔奖的原因了解不多,段位比较高的吃瓜群众可能知道一些1957年诺奖颁布后杨、李之间从合作伙伴关系迅速冷淡到老死不相往来。一般段位的吃瓜群众对他的老年私人生活大概更感兴趣。

杨、李的不合开始于名誉与贡献的归属问题:李政道认为,宇称不守恒的核心思想最初是由他提出的,而杨振宁在理论推导和写作上贡献较多。杨振宁则认为,这一工作是两人合作的成果,理论架构是共同完成的。吴健雄验证实验后,媒体更多地将荣誉集中在杨振宁身上,甚至有时被称为“杨振宁理论被证实”,这让李政道极为不满。此外杨振宁的性格较强势也善于借势,而李政道较敏感、重视公平与人际情感。这种性格差异在名誉分配问题上进一步放大。

非常善于在政治与学术之间搞平衡的杨老从早年起就表现出与一般学者一心只读圣贤书完全不同的识时务和敏锐的政治判断力。

杨老在美国求学与工作期间(1940s–1970s),始终非常谨慎地处理与中国大陆及台湾的关系。在5,60年代美国的麦卡锡主义高峰时,他避免卷入任何“左翼嫌疑”活动,也不公开表达政治立场,这点恐怕比领导曼哈顿计划的原子弹之父奥本海默做得还要谨慎。

1971年乒乓外交后,杨振宁是最早访问中国的美籍华人科学家之一。他准确判断到中美关系即将改善,并主动利用自己的地位促成中美学术交流(这在当时极具风险,但他判断形势准确)。他与周恩来、邓小平、华罗庚等直接会谈,对中国科研体制的重建提出建议。

1997年起,杨老推动清华大学建立仿效普林斯顿的“高等研究中心”(Institute for Advanced Study)。他本人出任首任主任,邀请国际著名物理学家访问、讲学。该中心是中国高校科研体制改革的试验田。

杨老在恢复中国国籍之前,长期担任中国科学院外籍院士,为中外学术合作牵线;在国际学术会议中,他常主动推荐中国青年学者;多次资助中国学生赴美短期学习或研究;鼓励青年学子在国际期刊上发表论文,打破“本土科研圈”的封闭状态。

他在美国保持学术声望,在中国赢得政治信任,是精于布局的现实主义者,也是“高政治敏感 + 高策略执行力”的典型例子。杨老于2005年恢复中国国籍、定居清华。他成功将个人选择包装为“科学文化归属”,政治上几乎无负面影响。

当时也有一些普通人认为杨老回国时已是83岁高龄,科研贡献主要在美国完成,却在国内享受高规格待遇与荣誉,在住房、职位、资源上似乎享受了“超规格”的待遇。 但从大陆政府的角度来看,这其实是一种象征性回归,而非对中国科研体制的实质性贡献。国家,个人各怀目的,各打自己的算盘,面子,实惠皆有所得,一段佳话。

无需质疑,他在中国的历史地位和后期对清华的学术影响力比一个获得诺奖的普通物理学家在目前看来要大得多。有报道评说,“他一生最重要的贡献是‘帮助改变中国人觉得自己不如别人的心理’”。

杨老老年的感情生活也有十足的”杨式”精明,更迎来了全大陆人民的吃瓜狂潮。他和翁帆的结合几乎到了家喻户晓的程度。当年他的小妻子,翁帆的父亲被记者采访时说了几句话直到现在还印象深刻。原话忘记了,大概意思是: 杨老是国宝级科学家,我女儿做点牺牲是应该的。听到翁帆父亲的这番言论,虽然理智上觉得没有问题,只是感情上有些说不清,道不明的的不适,意识到婚姻的结合又增加了一种新的理由。

记得在什么地方读到过的一句话:“对复杂的人性要有了解”, 因为这是一种更高维度的认知能力。对复杂人性的了解意味着不再用非黑即白,“好人”“坏人给人分类,贴标签。而在人性的灰度、矛盾与深度面前不惊讶,不慌张,能自洽。

人性是一个多棱镜。光线之下,有的面璀璨,有的面阴暗。更多时则处于明暗交织,难以名状的混沌状态。

知道这些的人自身内核会更加稳定。于外,当偶像坍塌,朋友背叛、伴侣冷漠或同事算计时,不会立刻坠入“他怎么是这种人!”的愤怒与崩溃。你会本能地跳出来思考:“他 这么做的背后有怎样复杂的动机?是压力下的自保?是长期压抑的爆发?还是我未曾察觉的误会? ”理解之同情”能极大地缓冲情绪冲击。

于内,你会接纳自己偶尔嫉妒、怯懦与自私。明白这是人性光谱的一部分,远不够完美但也无需彻底的自我否定。

了解人性的复杂不随便给人贴标签让你通向真正的慈悲和自由。让你更爱别人,也更爱自己,更有机会做出理智的判断和决策。

不要学习老杨的世故和附势,但要理解他的精明和判断。