《生命中的他乡》:父女间的文学对话(七)

这是一场跨越时空的深度交流,作家与身在法兰克福留学的女儿紫狈,就其长篇小说《云梦泽》的海外版书名《生命中的他乡》展开了第七章的文学对谈。这场对话不仅是父女间情感的链接,更是创作者与读者、构思者与评判者之间思想的碰撞与交融。对话围绕写作构思、人物塑造、叙事结构以及创作心法等多个维度展开,深刻剖析了这部作品的内核与价值。

一、人物塑造:在矛盾与挣扎中寻求真实

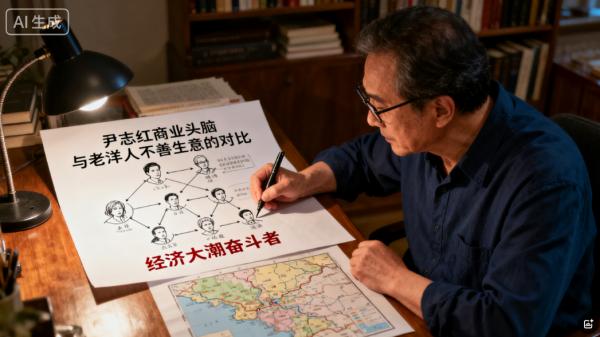

对话的核心聚焦在尹志红这一人物的塑造上。女儿认为,尹志红是全书最不好把握的角色,她倔强、果断,为了回城不惜一切代价,甚至利用“老洋人”来实现商业野心。然而,她内心深处对老洋人的思念,却又揭示了人性中复杂的情感。作家则回应,尹志红的商业头脑与老洋人天生的“不善生意”形成鲜明对比,通过他们的经历,小说展示了经济大潮中不同类型奋斗者的命运。

尹志红的“他乡”挣扎:尹志红的经历是“他乡”主题的最好注脚。她三次高考落选,在大学卖水果发家,这充满讽刺的命运安排,恰恰印证了“人的命运不可捉摸”。她曾想方设法逃离的下放地,在功成名就后却又被买下,这不仅是财富的累积,更是一种身份与记忆的回归。作家坦言,他并未刻意去理解和分析这些心态,而是在写作过程中“自然出现了”,这恰恰是文学创作的妙处——人物一旦成立,便会拥有自己的生命。

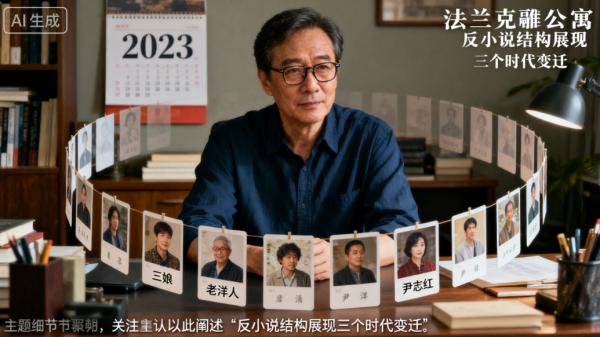

非典型主角群像:父女二人都不约而同地指出,这部小说没有传统意义上的主角。作家承认这是一种“反小说”的做法,三娘、老洋人、尹志红、梁教授轮番成为叙事中心,而贯穿始终的李如寄只是一个“线索人物”。女儿对此既认可又担忧,认为人物过多会分散读者的注意力。然而,作家坚信,正是这种“反小说”的结构,才能更好地承载他宏大的构思——用不同人物的命运,来展现三个时代的社会变迁和人性浮沉。

二、叙事结构:倒叙与留白的艺术

女儿对第七章的开头提出尖锐批评,认为在故事已进入尾声时,再次用长达七页的篇幅倒叙尹志红的成长经历,会削弱读者的代入感,显得“不太能投入”。她强调,优秀的作家应该给读者留有想象空间,而不是“交代得太全面太满”。她用电影《烈日灼心》举例,认为“文是看山不喜平”,应该避免平铺直叙。

创作的“有定法”与“无定法”:作家认真听取了女儿的意见,并承认内心也有矛盾。他解释,为了完整呈现尹志红和梁教授的生命境况,倒叙是不可避免的。他引用了创作原则:“文是看山不喜平”和“文无定法”,这既是给自己信心,也是在向女儿阐述文学创作的自由与挑战。他坦言,在通俗文学创作中,他曾被要求“坚决不给倒叙”,但这次对纯文学创作他选择了“如此放开”,正是为了探索属于自己的独特风格。

三、深刻细节:当人物拥有自己的生命

对话中最精彩的部分,莫过于父女二人对“三娘割掉假娘舌头”这一情节的讨论。女儿承认,她没有提及这个情节,恰恰是一种默认的态度。她认为,从旁观者角度看,这一行为“有点残忍”,但从三娘的角度来看,这又是合情合理的。她将那些不了解来龙去脉就劝人善良的人称为“圣母婊”,并坚信这一情节的深刻性在于它揭示了“没有纯粹的好人或坏人”的复杂人性。

作者与人物的关系:作家对此深有感触,并透露这并不是他最初的构思。他原本想让三娘从此与假娘断绝往来,但当人物“要行动时”,她“居然割了假娘的舌头”。作家感慨:“写作时,一旦人物成立了,由不得作者本人。”他认为,如果作者总把自己当作“上帝”,作品就会缺乏创造力。这段对话深刻地揭示了文学创作的奥秘:当作家成功地赋予人物灵魂,人物就会反过来引领故事的走向,甚至做出连作者都意想不到的决定。

四、主题升华:他乡的失落与回归

《生命中的他乡》这一书名,贯穿了父女的对话始终。作家希望通过尹志红、老洋人和尹父母的命运,展示经济时代中的人性失落与回归。他们都带着“他乡”的生态求生活,无论是老洋人对红歌的迷恋,还是尹父母在下放地的安度晚年,都充满了复杂的矛盾和情感。

他乡的多元解读:对话中,“他乡”的含义被不断延展。它不仅是地理上的陌生之地,更是精神上的流浪状态。老洋人一生颠沛流离,李如寄不断追寻身世之谜,尹志红在商业成功后依然寻找内心的归属。他们都是生命的“他乡者”,在时代洪流中漂泊,寻找自我,也寻找生命的意义。

这场父女间的文学对话,与其说是对小说的评论,不如说是对创作本身的深思。它既展现了作家对艺术的执着追求,也体现了女儿作为“唯一的读者”所给予的真诚与深度洞见。正是在这种坦诚的交流中,作品的价值得到了进一步的提炼和升华。作家在对话结尾写道:“有我女儿与我交流,我就有激情之源”,这不仅是对女儿的感谢,更是对所有在文学道路上探索与交流的致敬。

2020/9/21 法兰克福 18:56

2025年9月20日星期六 维也纳石头巷 整理