文明的双螺旋:一文博士与不确定性的生命对话

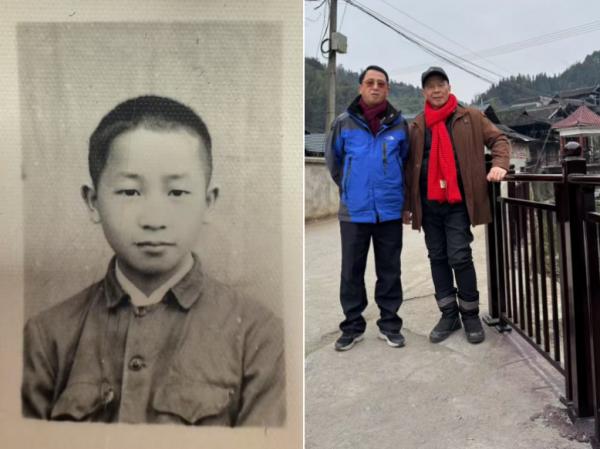

1.引子:湘西汉子的不确定人生路

云梦泽人:一文博士,久违了,能在维也纳与你隔空万里会谈,实在是一种缘分。回顾你的大作《与不确定性共舞》,我发现它不仅是一本哲学书,更是一部你个人与时代搏斗的史诗。从你幼年辗转于湘西深山中的五所村小学,到17岁成为全能青年教师,再到后来成为创办23家公司的创业者,你的人生轨迹本身就是“与不确定性共舞”最生动的注脚。

一文博士:云兄过誉了。我的经历其实是中国近四十年改革开放大潮中,无数个体命运的一个缩影。回望过去,我出身于一个侗族父亲、瑶族母亲的家庭,却因求学成为汉族,这种身份的交融,让我在少年时代就天然地拥有了一种包容性。而家庭的贫寒与特殊的成分,又迫使我比常人更顽强,更要拼命抓住每一个确定的机会。那段在芷江师专清晨角落里,用小收音机学习英语的时光,直到深夜改完学生作业后再自学高中课程的经历,其实就是我向不确定性发出的第一声挑战。

云梦泽人:我曾到你老家云梦村考察,得知你一家人曾为了供养因公去世乡人而搬到山顶开荒,你母亲曾指着一个山头说:“如果今后有出息,就从这里走出去……”这段童年经历,似乎早已在你内心埋下了对不确定性的独特理解。我曾以为你性情温和,但在了解你的奋斗历程后,才明白你骨子里流淌着一种与命运抗争的韧劲。这股劲头,支撑着你从政坛到商海,一路走来,不曾回头。

一文博士:你说得对。许多人看到了我放下一切去研读经典,以为我转性了,其实不然。我只是换了一个战场。那段从企业家到思想者的转变,源于我内心深处的抑郁。我拒绝了药物治疗,将自己沉浸在古今中外的经典名著中,企图从先贤的智慧里寻找解药。这几年来,正是这些经典治愈了我的精神困境。这个过程,让我深刻意识到,个人的苦难并非孤立的,它可能与人类文明的终极命题紧密相连。我不再仅仅是为个人困境寻找出路,而是希望从人类文明的宏大智慧中找到答案。

2.探寻:从希望的远眺到绝望的深渊

云梦泽人:你的大作之所以动人心弦,是因为它并非纯粹的学理探讨,而是“从生命痛点出发,向文明本源叩问”。我记得书中提到,你有两次截然不同的“不确定性”体验,这构成了你创作的内在驱动力。第一次是在童年,不确定性是你唯一的希望,是心中的太阳;第二次则是在功成名就后,一场突如其来的变故,让你多年财富一夜化为灰烬,不确定性瞬间化为绝望的汪洋。这两种极端的感受,是怎样将你引向对文明的深度比较研究的?

一文博士:是的,这两种体验形成了鲜明的对照。小时候,湘西山冲是一个贫穷而确定的世界,一眼能望到头。我眺望高山之外,将不确定性视为走出困境的唯一希望。那是一种向往,一种驱动力。然而,第二次的经历却截然相反。我曾以为“欠债还钱”是天经地义的确定性,却在现实的博弈中被碾碎。十年的诉讼与挣扎,让我重新被抛回不确定性的深渊,焦虑如影随形。这种从“希望”到“绝望”的剧烈转变,让我意识到,我所面对的困境,并非仅仅是个人的悲剧,它背后一定隐藏着更深刻的、关于确定性与不确定性的文明命题。

云梦泽人:这正是你作品的独特之处。它让金融博弈、量子物理、历史变迁和文明对话置于同一框架下审视。你个人的生命经历,成为了一面映射人类文明宏大命题的镜子。

3.对话:东方“变易”与西方“真理”的千年分野

一文博士:谢谢。在经历过这些后,我开始系统性地阅读和思考,并发现人类文明自诞生之初就面临着不确定性的根本挑战。而东西方文明,选择了两条迥然不同的道路。西方文明自其源头便致力于寻求确定性,试图以逻辑与线性思维去掌控和驾驭不确定性;而东方文明则发展出了与不确定性共生共融的智慧,形成了辩证、权变与圆融的思维方式。这两种路径并非孰优孰劣,而是对同一根本问题的两种独特解法,并由此塑造了各自截然不同的文化形态与历史路径。

云梦泽人:确实如此。书中你对这两种文明基石的归纳,十分精辟。你认为西方对确定性的不懈追求,是由其三大基石共同铸就的。

一文博士:是的。这三大基石首先是哲学理性,以柏拉图的“洞穴比喻”为代表,它确立了永恒不变的“理念世界”作为真理的终极范式。其次是数学逻辑,欧几里得的《几何原本》通过严密的公理化体系,追求可量化、可重复、可预测的确定性知识。最后是宗教伦理,《圣经》的一神论为世界提供了唯一的、超越性的绝对参照系,赋予了道德与真理以不可动摇的确定性。这三元结构相互交织,共同构成了西方文明对确定性孜孜不倦的追求模式。

4.解构:三大文明基石的对照与融通

云梦泽人:那么,与此相对,东方文明与不确定性共生的智慧,又是如何形成的呢?你提出的《易经》《道德经》《孙子兵法》三元结构,给了我很大启发。

一文博士:东方体系同样建立在三大思想基石之上。首先是《易经》,其核心思想“易”即变易,揭示宇宙万物处于永恒流变之中,它奠定了东方拥抱不确定性的哲学起点。其次是《道德经》,它从本体论高度解构了确定性的幻象,指出“道可道,非常道”,推崇“反者道之动”的辩证思维。最后是《孙子兵法》,它将《易经》和《道德经》的智慧转化为应对不确定性的实践艺术,强调“兵无常势,水无常形”,把不确定性从认知对象转化为可利用的战略要素。

云梦泽人:这种结构性的对照非常深刻。西方体系旨在构筑一个封闭、刚性、线性的确定性世界,而东方体系则旨在构建一个开放、柔性、圆融的世界。这揭示了人类在面对未知时的两种根本性选择。

5.升华:当确定性走向终结,不确定性寻找确定

云梦泽人:你在书中提出了“首尾衔接”这一精妙论断,这可以说是一大亮点。你认为,西方文明始于确定,却终于不确定;而东方文明始于不确定,却终于确定。这种深刻的文明辩证,是怎样发生的?

一文博士:这是一个螺旋式上升的路径。西方对确定性的极致追寻,最终在二十世纪迎来了根本性的解构。在科学领域,量子力学的不确定性原理和混沌理论,宣告了经典决定论的终结。海森堡证明我们无法同时精确测量微观粒子的位置和动量,而混沌理论则揭示了“蝴蝶效应”的不可预测性。在哲学领域,维特根斯坦的语言哲学动摇了绝对确定性的根基,塔勒布的“黑天鹅”理论则对过度依赖预测模型提出了尖锐批判。这些思潮共同反思了西方对确定性的执着。

云梦泽人:而东方文明,似乎也走向了另一条路。

一文博士:是的。东方文明在历经数千年的“与不确定性共舞”后,在近现代毅然开启了对确定性的追寻。这体现在我们对科学精神与民主制度的拥抱。科学提供可量化、可验证的确定性知识,民主制度则通过清晰界定的权利来提供社会秩序的确定性。这并非简单的模仿,而是文明内在生命力在新的历史语境下的必然迸发,是对西方所昭示的“存在”真理在实践层面的深切回应。

6.启示:与不确定性共舞,面向未来的新范式

云梦泽人:这本书的价值,已经超越了单纯的学术讨论,它为我们当下这个充满焦虑的时代提供了宝贵的精神启蒙。尤其是在人工智能时代,其意义更为突出。

一文博士:人工智能作为西方确定性追求的极致产物,其底层逻辑是二元对立的数字化方式,它擅长处理有明确规则、可量化的问题。但在处理更具创造性、更通用的模糊问题时,AI面临着巨大的挑战。未来AI的发展,需要一种新的思维范式来突破瓶颈。这正是东方智慧能够贡献价值的领域。中国文化中的“关系思维”和“天人合一”的整体观,能够帮助我们理解和构建能够处理复杂关系、非线性问题的AI系统。

云梦泽人:这就是本书的精髓所在吧?

一文博士:可以说,本书无意去断言确定性是否存在,它更无意陷入确定性与不确定性体系孰优孰劣的二元评判。它所追求的,是一种融合了逻辑之严密与辩证之通达、科学之理性与人文之关怀的新文明范式。无论是个人还是文明,真正的成熟,都并非在于彻底掌握确定性,而在于承认并管理不确定性。当西方开始领悟不确定性的深邃,当东方开始拥抱确定性的力量,这两条曾经看似平行奔涌的长河,终于在人类命运共同体的宏大叙事中,洞然交汇。理解彼此思维方式的源头、特质及其塑造文明的力量,关乎我们如何共同面对未来。

云梦泽人:我想这就是《与不确定性共舞》这本书为我们提供的最深刻、最有价值的启示。感谢一文的分享,也希望这本大作能启迪更多人,在不确定的时代找到内心的确定。

一文博士:也感谢云兄的解读,我请兄在维也纳代我追寻维特根斯坦的足迹,也希望能为哈耶克的墓前献上一束鲜花,这是两个时代的思想交汇。

附:人物简介

唐玉文(一文博士): 投资界的思想者,现为某知名国际风险投资基金公司合伙人兼亚洲区总裁,专注于人工智能投资。近十年专注于东西方文明的比较研究,著有《与不确定性共舞》等作品。

云梦泽人:资深出版人,作家。自1984年开始文学创作,出版及发表各类作品共计500多万字,其作品《丢失了的城池》三部曲80万字的鸿篇巨制,试图用寓言体呈现一个民族近、现代史。