文学之桥:父女跨越时空的创作对话(二)

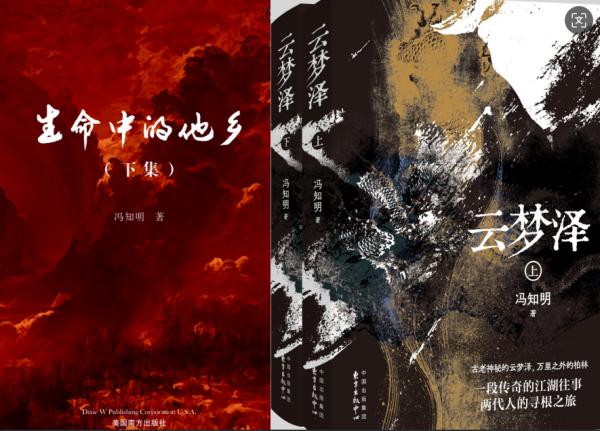

这篇对话记录了作家与女儿紫狈之间,围绕长篇小说《云梦泽》(海外版名《生命中的他乡》)进行的深入文学交流。他们以第二章和第三章为切入点,探讨了小说的构思、结构、人物塑造、文化冲突以及写作技巧。这些坦诚而富有洞见的交流,不仅展现了父女之间深厚的理解与信任,也为读者揭示了一部作品从构思到成形,如何经历反复推敲、打磨与升华的过程。

一、冲突、死亡与寻根

在第二章的讨论中,父女二人重点剖析了“中西文化冲突”与“死亡”这两个核心主题。女儿从读者的角度出发,给予了最直观的反馈,而父亲则从创作者的立场,阐释了其深层用意。

年轻视角的深度洞察

作为在法兰克福留学的女儿,紫狈以其独特的“海外视角”和“年轻人阅读习惯”来审视第二章。她对章节的独立性和连贯性给予了高度评价,并敏锐地捕捉到作者在叙事上的“反倒叙”手法。

“我早年也看过一些文学性比较强的小说作品……也不觉得第二章似乎换了一个主角似的这种写法奇怪。当然,大部分年轻人可能就不会看我爸这类型的作品。”

这句点评既展现了女儿的阅读广度,也一语道破了作品潜在的受众群体。她认为,虽然第二章表面上与第一章主角不同,但实际上,它通过李存恩的死亡事件,进一步深化了整个作品的“寻根”主题。

紫狈尤其关注情感细节的刻画,她认为“李存恩的死亡冲击性非常强”,并赞叹父亲对尹志红在梦中预感、接到噩耗时的心理描写的“细腻,生动”。她还引用了一段关于李如寄心路历程的描写,精准地概括了父亲想要表达的“父子和解”与“成长顿悟”的主题:

“当父亲真正不在时,他突然感到自己的头顶就此洞开,再也没人罩着他了。父亲的全部意义,在失去他时,就显示出来了。”

创作者的匠心独运

面对女儿的赞扬与疑问,父亲展现了其作为作家的严谨与自信。他首先肯定了女儿的鉴赏力,并坦言,自己并非为了迎合读者而创作,而是希望打造一部“有价值的文本”,这使得他的作品“不应该太迎合读者,否则,作品价值就会降低”。

他解释了第二章中一些看似“不合理”的设定,例如梁教授的失态与信众的反应,这些都是为后续章节埋下的伏笔。关于女儿对“艳舞”和“遗体认领”等细节的疑问,父亲更是给出了深刻的创作思考:

“关于艳舞,……老家把丧事这么办,已经是时代性了。” “关于为什么不去警察局,我认为文章也要留白,不要什么都写。”

这体现了作者在追求真实感的同时,也在进行艺术化的取舍。他将现实中的荒诞与魔幻融入叙事,并用“留白”的方式给予读者思考的空间,这正是文学创作的魅力所在。

二、第三章:跨越时空的叙事探索

在第三章的讨论中,父女的对话从具体情节转向了更宏大的叙事结构和主题表达。父亲提出了一个大胆的设想:将作品从当代德国拉回20世纪三四十年代的故乡。这种时间与空间的巨大跨越,既是挑战,也是作者对文学创新的追求。

叙事结构的大胆尝试

父亲坦陈,这种“从国外到国外,从当代到上世纪初”的巨大跨度,可能会让读者感到“不适”。但他依然坚持这样的创作,因为他认为这是“要代表我的水平”和“全新”的结构。

他巧妙地采用了“回忆”的形式,通过李如寄和李光宗的对话,作为连接不同时空的“桥梁”。这不仅缓冲了读者在时空转换时的不适感,也增加了故事的层次感和历史厚重感。

“这部作品,还有个最重要的特点,是象征性强大。不这样写,不足以概括我心中的故乡(我们民族),历史、神话,还有人文环境。”

这句话道出了作者的创作核心。他试图通过小说,将故乡的传说、神话与历史现实交织在一起,以此来象征性地描绘一个民族的精神内核与文化传承。这是一种超越个体故事的宏大叙事,旨在探索文化基因如何在代代相传中,影响着身处“他乡”的个体。

文学的深度与广度

女儿的反馈,让父亲更加坚信自己的创作方向。他在这段对话中展现了作为创作者的独立思考与执着追求。他深知这样的写作方式可能“难受读者欢迎”,但他更看重作品的艺术价值与深度。

通过父女间的持续交流,我们看到了一个文学创作的鲜活案例。父亲的写作不仅是自我的表达,更是与女儿思想碰撞、共同成长的过程。女儿的真诚反馈,让父亲得以审视作品的不足,而父亲对创作理念的阐释,则让女儿更深地理解文学的内涵。

2020/8/29 法兰克福 501 21:42

2025年9月13日星期六 维也纳石头巷 整理