云梦泽畔的人生书 ——读冯知明先生的《四十岁的一对指甲》 秦肆时

一、历史:人与水的角力

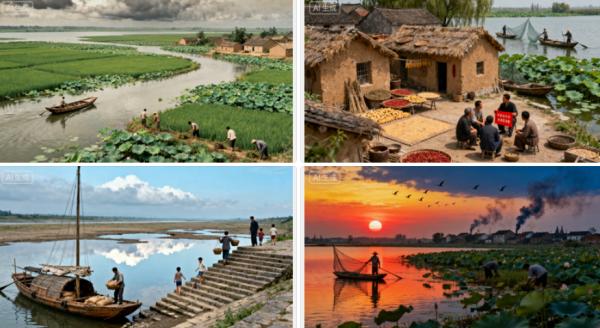

武汉西边紧邻的一个城市叫作汉川,北依孝感,西接天门,南抵仙桃,是江汉平原腹地最常见的土肥水美的鱼米之乡。夏天有碧荷万顷,接天红莲无穷无尽;秋来有河蟹肥美,膏沃胜过阳澄湖之名物;而当地出产之陶瓷,虽无景德知名,但也属佳品。

汉川之所以得名,全在其境内贯穿而过的汉江。汉江发源于秦岭腹地的陕西宁强,自安康上溯至源头古时称为沧浪。“沧浪之水清兮,可以濯我缨;沧浪之水浊兮,可以濯我足。”古沧浪水势浩渺,清澈透亮,是楚、巴、庸、陨等古国的安身立命之水。出陕入楚,汇聚丹江、堵河等来水,汉江显得越发浩荡无边,最后在进入江汉平原后漶漫千里,在低洼平缓的云梦地区汇聚、堆积、变幻、化合、演绎,终于形成无边无际之汪洋。这就是云梦大泽。

北方有山,南方有水。山坚固、稳重,所以成帝王霸业;水无形,柔韧,因而显妖娆迂曲之姿。在中国大地上,秦岭如同一条巨龙,从莽莽昆仑矫夭而来,将整个大地一分为二,建立起两个全然不同的文化大陆;但又通过条条河流和溪谷,将两个世界连接起来,让他们不断生发仰望和交融,繁盛出完全不同的新物种。

上古时代的云梦大洋,几乎占据整个江汉平原,举目四望,地面水波动荡,沼泽遍布,水草丛生,风起则激荡如雷鸣兽吼,不但车马无法行走,就连舟船也无处靠岸。在水面之上,则是漫天的水雾,天晴之时如同奔云吐雾,阴雨之时便如龙走蛇行,闪电穿梭其中,异兽神出鬼没。人类只能沿着高高的山脉绕路前行,劳累至极休憩之时,往往踩着脚下的高山,看着这片天降大水,汹涌澎湃,激岸排空,一边感叹上苍造物之神奇,一边两股战战,几欲先逃。但是人类毕竟是不服输的,他们穷尽想象,企图解释并驭使这一切,创造了羲和、日车、祝融、飞龙、天马等神话形象,也创造了舞蹈、歌吟、献祭等巫术。利用这些精神武器,他们逐渐走下山坡,进入大泽,成为水的一部分。

时光荏苒,万千年悠然而过。大水逐渐退去,大地日益显露出来。当来自北方的楚人先民到达这片土地的时候,大洋已经退化为大湖大河,河岸边是大片肥沃的热土,古怪而狂热的当地土著抑扬顿挫地哼唱着难懂的巫歌,列成横七竖八的阵列,嗷嗷怪叫着冲锋陷阵。他们敏感、激动、毫不畏惧,他们瘦小、焦黑、从不低头,他们把自己当成山的树的水的或者某种动物的儿子,并以他们的名义活着。翻山越岭自北方而来的人们,只有把自己当成熊的后代,才能与他们融为一体。这是山与水的激荡,坚固与柔媚的对决,两片大陆的激烈碰撞,终于在这秦岭南方诞生了一个庞大的帝国。他们以浩渺的大江大泽为依托,终于成为一个可以与北方匹敌的存在。冯知明先生曾写过一本叫做《楚国八百年》的奇书,历数楚人祖先从今陕西南部山地披荆斩棘而来的神奇往事,他探幽烛微,孜孜以求,终于廓开迷雾,揭开了那个血与火的时代的迷雾,那时候的人们筚路蓝缕、雄姿英发,创造了神性与理性共融共生的崭新道路。

无数创生与湮灭,无数化合与新生,是细雨嫣然的浪漫,是金戈铁马的撞击,是复杂反复,也是简单执着。在这片大地之上,大洋蒸腾而成大泽,浩渺聚拢而成河湖,无边大水终成细流,而充满想象和诗意的云梦大泽不断退让,终于成为一小片荷塘式的遗物,被人类禁锢在高高的堤岸内——襄水,是这条河流现在的名字。但是,即便是在最激进动荡的年代,在这片土地上越来越多的生活的人们,从未忘记文化的脉络,他们仍旧荡舟河湖捉鱼捕蟹,他们仍旧唱着巫歌追问天地,与天地争斗,与鬼神争斗,生生不息,绵绵不尽,而草蛇灰线,伏迹千里,即使到了今天,所有的细流都可以在昔日的大水中找到印证,所有的基因早已经埋好。这是天命,也是天局,无解而宿命。

二、人生:出走与归来的聚合

冯知明先生就出生在这片充满神话和气韵的土地上。那是上世纪的50年代,古老的云梦大泽只剩下一个称作汈汊湖的湖泊和散落在广阔无边的平原上的一串串小水坑,在湖泊不远的襄水支流尚可以行船。人们在湖岸旁居住,种稻栽荷,捕鱼养虾,干革命,请巫神,出生然后死去。不过冯知明先生并未像自己的祖辈一样把自己种植在深深的河湖之中,而是在湖中游过泳,在河中划过船,在湖岸上奔跑过,在捉过鱼虾知了,听过巫歌喝过符咒之后,乘船沿河而下进入襄水,出汉口来到了大武汉,成了一个城里人,一个知识分子。

出走是血脉的重生,亦是对故土的背叛。自从洗净泥土成为一个自命不凡的依靠知识安身立命的新人,冯知明先生便出手不凡,先后成为作家、期刊人、企业家、动画制片,凡所涉猎无有不成。似乎他总能站在潮头,超凡脱俗,充满想象;又脚踏实地,务实创造,化虚为实。特别是本世纪之处,他以继往开来、万象更新的气势,成为通俗文化的领军人物之一,先故事,后武侠,再奇幻,最后由图书而入动画与游戏。其中最著名者,乃是对于武侠的发扬和扩充,遂成中国大陆新武侠之开创者,使得武侠文化成为具有民族符号的中国通俗文化之代表。深入民间,脱于诗赋,化合想象,高屋建瓴,低吟浅唱,热血沸腾,哲思野望,大开大合,小切精进,二十余年之后,提起当日之豪气、之柔情、之构造、之堂皇,无人不知亦无人不欢欣鼓舞。

正是这些耀眼的光环掩盖了冯知明先生的另一重身份,甚至他的来路,和他先天带来的基因,和他脚下终究无法洗净的泥土。可是无论他怎么洗,怎么忘,怎么样掩盖,或者说别人怎么怂恿,怎么揉搓,他的血液亦无法清洗,根基无法动摇,那些或多或少的记忆和经验总是如影随形,在骨髓生血,在心底映像,无论他走到哪里,无论自觉不自觉,无论有意还是无意,他总要付诸表现,甚至表演。于是在众人欢呼、吹捧、怀疑甚至诋毁和打击中,他重新鼓起蓬勃之气,企图重构自己的梦想蓝图,重回自己的故乡热土,自己的童年梦想,母亲的怀抱,水和湖的大床。可是直到二十年后,他才完成自己的作品——《四十岁的一对指甲》。而前文提到的《楚国八百年》就是为这一切做的文化准备,他用八年的时间穿梭在历史与现实之间,从浩如烟海的文献资料里寻找时间留下的痕迹,缀补早已经消失的真实。这本书出版以后,又经过多次修订和再版,拥有简体和繁体多种形式,受到多方好评。

不过这只是他回到故乡的第一步,为了更深地理解自己的文化基因,寻找到更深刻的历史渊源,为未来留下时代的遗产,他还需要将自己放入其中进行更多的体验,回到自己更加神秘、隐晦、歧义丛生的童年。《四十岁的一对指甲》在他神思恍惚之中正在慢慢变得清晰,并且诉诸笔端。在他的笔下,故乡也是一个被反复孵化的卵,它如同人一样,正在经历它的又一个轮回。不过这绝不是简单的反复,在反复之中还展现着蒸腾、消亡和永远无法返回的悲伤。就是在这反复之中,无数的生命随着云梦洋的减退而消亡,无数的巫师带着他们的秘密和隐语退出了舞台,光怪陆离变得浅显稀薄,动荡轰鸣被鸡鸣狗叫代替,神性甚至退化为恶人手里的把戏。这本书终于写成,已经是他六十岁的时候。

起于四十岁,成于六十岁;起于迷茫和困惑,终于寻找和幻灭。一个男人用自己最好的二十年,为自己的人生立传,为自己的故乡立传,为河湖和看不到的未来立传。这是一个异常艰难的过程,伴随着鼓声响起,夕阳落幕,人生终究要归于黑暗,留下一生喟叹和虚无,而自己安身立命的村庄、文明和大洋也是如此。因此在这本书里,冯知明用三个看不见但却无处不在的主题演绎了自己的一生,完成了自身的蜕变,回到了最初出发的地方,返璞归真,实现了圆满。这三个主题是巫、时代和方言,分别代表了逝去的童年、惶惑的青春和不断抗争却不断沦陷的未来。未来早已经注定,无论怎么言说,都无法更改;也正是因为如此,个体的体验才会化成时代的脉搏,流动成一首奔流到海的挽歌,演绎为这片土地曾经烂漫、梦想、失落、流血的化石。

三、巫术:人类童年的童谣

先说巫。对于人类而言,巫术是一种探索,一种解脱,更是冥冥之中被赠予的一个礼物。作为最早的思考和性灵的成果,有了此术,人类才不再是纯粹的动物性的,才会在无路可走、无处可逃、束手无策之际,有了一个出口,而不至于撞到南墙上跳进黄河里。特别是在人类的童年时代,巫术的仪式和信念往往决定着一个种族的生死存亡,一个时代的起承转合,甚至一个大陆一种文化的兴灭延替。即使后来人类的理性崛起,启蒙到来,但是终归胜不过童年时代的歌吟跳唱,时至今日,科学昌明如斯,仍然没有看到有哪个民族哪个国家消灭了对神秘的信仰和崇拜。它们只不过是换了形式和外衣,当你抽丝剥茧直达根底的时候,那些显露出来的内容依然毫无二致。

曾几何时,我们以革命之名,以如椽巨笔,以疾风骤雨打倒了牛鬼蛇神,扳倒了泥塑木胎,可是一旦风雨停歇,马路边、村道旁、庙宇里,祭拜和叩头如春草再生,死灰复燃,旧梦重温。不过也仅止于此了,我们再也看不到那些来自心底的敬畏,那些繁琐庄重的仪式和传唱,最根本的,是我们再也回不到那些年代,使之成为时代的主题。人类已经走出了童年,走得太远,即使屡屡回望,但终究不会时光倒流,成年巨人也回不到母胎。如果说有什么能够彻底断绝沧溟大地赠予人类的礼物,那非新的经济形势催生的庞大城市莫属。而作为人类与生俱来的巫术,则永远不会消失,即便你可以冷落它忘记它无视它,但它的存在却不容置疑。

而人的童年尤其如此,甚至比社会变迁的应验来得更为迅疾,社会的文化心理变迁往往需要几十年上百年甚至上千年才能看得清晰,而人的一生仅仅只有几十年的时间,最长寿者亦不过百年。无论走过何种道路,达成何种成就,创造过何种丰功伟绩,当思想成熟、回望人生之际,那当初的起点就显得尤为重要——无论怎么说,你的一生都是由此出发,然后环环相扣地一路走来。很少有人是脱离母胎凭空而生,也很少有人如同跳跃一样,经过一段空白到达下一个驿站。古圣先达如此,升斗小民如此,你如此,我亦如此,冯知明先生也难逃如此。只是例外的是,回望这段岁月时你在什么位置何种年龄如何心态。

我曾经蒙冯知明先生导引,在他故乡汉川的屋子喝过一杯茶,在旁边的汈汊湖(据考证,它就是云梦大泽的最大遗响)里坐车穿过千亩藕田,吃过他表兄养的螃蟹。我甚至见过两次他的母亲大人,吃过她做的饭和她种的桃子。可是即便如此,我对这片土地的见识也仅止于此,即等同于没有。作为一个陕西莽汉,我也是在旅居武汉十五年之后才开始真正思念故乡,才想起那连绵不断的大山,想起家门前那条日夜喧响不休的小河。忽然有一日,我才深深后悔未曾沿着那条小河一直走到源头,看看到底是哪一块石头或者大树下的水洼孕育了第一滴水第一声水流声。我也曾想过汤汤汉水,沿着这条河流一直向上,也可以到达我的故乡,回到童年时代桦树梁下大橡树旁的老房子,那一茬一茬的亲人还都聚集在一起。当然这只是空想。

所以读冯知明先生的大作之时,我却一遍遍地回到了故乡,想见那些早已经离去的亲人。尽管他们和故事里的人物性格相去万里,生活的地域和方式也完全两样,甚至他们从未吃过江汉平原上的大米,但我仍然固执地想象,作品里的人就是我童年时遇到的人,就是我的婆婆、我的外婆,甚至我的爷爷我的外爷,一个邻居,一个村人,甚至一个路过的货郎一个完全陌生的路人。他们打鱼,他们种稻,他们赶集,他们生病求神,他们生活着然后死去,这林林总总,就是我的亲人们在播种麦子种植土豆开挖沟渠伐木烧炭织布纳鞋求神还愿呱呱降生和不甘离世。他们清晰温暖惹人怀思,是我们躲避困难躲避悲伤躲避劳碌的临时的歇脚点和木凳子。

在冯知明先生的故事里,巫术是童年的烂漫和梦想,是女性和创生,是温暖和血,是文化基因的传承和拘禁。我们因此得福,轻车熟路,总能找到回家的路途;但也是我们的不幸和桎梏,是手铐,是脚镣,让我们无法跳得更高走得更远呼吸得更加绵长舒畅。它给我们安稳,也打我们耳光;它给我们梦想,也不时地把我们扯回来,不让我们一直飞个不停。我因此理解了这部作品,也理解了冯知明先生的童年和命门。我们都在童年的温情也即噩梦里不得安宁,时睡时醒,堂皇迷离,有生之年恐怕会永远大抵如此。

四、时代:结局早已注定

再说时代。从时间上来说,时代是童年的自然延续和水到渠成的累积,但是却完全与童年的幸福和温情不同。无论艰苦还是享受,童年的时光都是与现实脱钩的,都是与世无争和童真自然的,一旦加上回忆的滤镜,那些饥饿疾病生离死别都会更加变得温情脉脉恬然可亲。但是时代是青年和中年,是滚滚车流碾碎田园牧歌,是激情澎湃撕破蛙声萤火,是创造和负重,是搅拌器和粉碎机,是希望和绝望,是希望之后再次希望和绝望之后再次绝望。离开了故土,我们都是孤儿;面对大千世界,我们往往双手空空孤掌难鸣;我们哭我们喊我们祈求甚至求饶,基本无济于事。时代的战斗,是中年人的汗流满面,油腻挣扎。

冯知明先生故事里的主人公敏是如何来到这片矛盾丛生而又无法掌握自己命运的土地的呢?他是先乘小船、再乘大船,别了母亲、舅舅和外婆,掀翻了早已注定的命运乘风破浪而来的。在这里他绝无仅有,他空着两手,扛着脑袋,赤着脚走在大街上,一道光芒从天而降,他变得与过去不同,与父母不同,与外婆不同,也与祖先汉川云梦大泽不同。敏先生进入了城市,也走入了自己的时代。城市的风吹他折磨他塑造他,时代的风也吹他塑造他折磨他。那是一个没有巫术的城市,那也是一个日益维新的城市。在这个城市里,时光斗转星移,倏忽万变,关门大开,一股久闻的飓风正像吹拂其他城市一样吹拂着这座城市。这是禁锢之后的开放,也是沉寂之后的喧响,东风西风风云际会,水上水下旋转翻腾。

那是一个怎样的城市,又是一个怎么样的时代?那时候我还在遥远的秦岭山中蹒跚学步撒尿和泥,翻山越岭而来的电影银幕上古人舞刀弄枪今人缠绵悱恻,偶尔有一本好书流传,便要使尽坑蒙拐骗方能得手。无好书时也有坏书,写的最糟糕的类似于前几年网络流行的小黄文。电视不久也开始兴起,不过要翻几道山越几道岭才能看到满屏幕的花花点点听到咝咝啦啦的声音。尽管如此,我也得知似乎周遭的一切都在发生着天翻地覆的改变,时代的大潮已经不可避免地波及到了每一个哪怕是海拔1700米的高山上的人们。

在这样的时代,人们创造李逵也创造李鬼,喜欢金庸也喜欢金庸新,白猫在抓老鼠黑猫也在抓老鼠;人有多大胆地有多大产就看你敢不敢。一时间英雄不问出处,也不管你过去是英雄还是狗熊,现在只要能拉车就是熊能玩耍就是龙。因此众多英雄应时而生,或夸夸其谈,或埋头苦干,或引车卖浆,或云山雾海,大师们隔空取物,隔万里之遥可以灭火,你说什么我信什么。只要你能翻江,我就能倒海,思想能走多远,我就能走多远。无限可能展现在敏先生的面前,他也真能借风而起,以一个书生的身份成就自己的梦想。他恋爱、出书、娶妻、生女,在新与旧之间徘徊,恍惚十多年过去,已经来到了不惑之年。如果不是意外的出现,他很可能就此一直走下去,规规矩矩方方正正,也是有气无力唯唯诺诺茫然无措。

然而就是此时,童年的迷梦穿越而来,借由初恋女友、小脚巫婆(不知道为什么,我仍然把这个无比重要的角色想象成自己已经仙去多年的奶奶和老奶奶的化身)、气功大师、管理处长以及一个前世注定的被巫术追迫的灵魂相契的女子,向更多的人生追索:我是谁?我从哪里来?我要到哪里去?这样经典的人生三问并非空中楼阁或者凌空而至,更不是借了西洋人的语句是个舶来品,而是一直深埋在人生的道路上等着他或者在后面追逼他,现在终于被它们遭遇了赶上了。这些问题,无论是在人类的童年时代还是人的童年时代也即巫术时代,是根本不可能思考或者浮现出来的,但是并不等于本初就没有这些问题。只是当人生到了一定的阶段,人们蓦然回首,才发现它们是如此巍然不动,阻住了我们前进的逼仄的道路,想绕过去是不可能的也是无法想象的。

最后这些问题都聚焦在残酷而现实的对未来的关注上,为外婆打造一艘大龙船,让曾经光焰万丈的巫术重现在世人面前。这样的理想真的能够实现吗?事情的结局早已经注定,那些埋伏在童年的梦想如同美好的肥皂泡,也如同噩梦未醒的阴影。现在已经不是钱的问题,也不是勇气的问题,而是人生如何走下去,如何走出人生的荒凉、绝望、寂寞的旷野。这个问题艰难又不艰难。说艰难是因为很多人终其一生也无法走出甚至直接结束了一生;说不艰难则是说另有坦途,那就是放弃抵抗陷入一片浑噩之境,如同深入云梦深处,从此与大泽合二为一。敏先生对于这个问题的回答颇不容易,而冯知明先生为了回答这个问题,则耗费了20年的光阴——从四十岁开始动笔,直到六十岁才完成了自己的作品。这样的回答不只是文字更是人生和体验,是对是错已无法验证,多么苍凉、悲壮的现实。

五、方言:中年人的回望

最后说方言。方言是老年,是回归,是巫术和时代交融化合蒸腾的云气,是一条河流自然的流动中到了成熟阶段的自然抓取和截面。童年的天真,青年的出走和挣扎,最终都要归结于成熟之后的回归。这个回归不是重复,不是重提昔日的巫歌巫舞以及神的呓语和故事,岁月的烟尘早已经消隐无踪,能提起来的只是一些似是而非似真却假言不及义激动而又语无伦次的表述。但是驱散表面的烟尘和喧嚣,我们还是能确定无疑地看到我们真的回到了大湖之畔、童年的大橡树下。那些曾经熟悉的词汇、语调和节奏会与几经出走终于铩羽而归的我们在某个黄昏不期而遇。这一次我们不再是无意识地模仿、学舌和讨巧,而是与心灵里一直不断响起的巫歌巫语灵肉结合。只是我们该怎么与这些语言融合,而创造回归之后的表达呢?我们出走一生,却终究走不出自己的童年自己的巫术——我们的方言终于在我们终生企图清洗它的印痕之后再次回到了我们身上,让我们不得不再次顶礼膜拜。

一个作家必须有自己的方言,经由这里,他才能踏上自己独特语言的大道。无论是谁,再也没有比自己的方言更贴切、更深刻、更自由了。我无法想象,一个没有方言的人,怎么能够运用语言,并且以此为生。那些经由巫师创造并代代相传的神秘语言更是充满了山水的形状和地域的秘钥,它的每一个音节、字形和气质里都隐藏着风刀雪剑和人生悲欢,因而它的意味非驾轻就熟的个中高手无法体会,也非深陷其中无力自拔者所能完成。只有那些出走者,那些从风浪中归来的人才能掌握。一个作家,必将是一个归来的巫师或者巫婆的后代,一个云梦湖畔曾经迫不及待如今又不得不归来的弱者与过客。

对于社会而言,很轻易就过了若干年或者若干世,无论是叱咤风云的英雄豪杰还是埋头田间江河的默默黔首,都会轻易被时间的飓风吹走。对一个人而言也无不是如此,一晃眼之间就是二十年或者三十年,青丝添了白发进而变得灰败甚至荡然无存。在童年和灰败之间那些轻易遗失的日子里,有时候踟蹰不前有时候一进三退有时候逆水行舟形势斗转。命运的天局是否能够解开在于视野、努力和机遇,也在于时势、潮流和取巧。在横亘大地南北的庞大山系中,无数的褶皱之间隐藏着无数的表述,在童年时期他们各有渊源和流派,也各有演变和化合,记忆不同,结果各异,因而形成了大大小小各不相同的族群和语系。相遇之初,总要经过一通对牛弹琴鸡同鸭讲毫厘之差谬以千里,但是古老的基因与密码早已经埋好,需要的只是小心翼翼的发掘和擦洗、挑选与重组、摆设与展示。

敏先生回到故乡之时已经暮气沉沉,太阳照在那条几近干涸的河道上,只有拨开水草才能看到潺潺的细流。他跟我一样,也听到了遥远的鼓声,看到了清晨四起的雾气和雾气中的蛇行龙跃虎啸鸟嘀,听到了巫师的吟唱。这种独特的语言外人无法领略,但却必须领略,故事的讲述者如何选择就显得尤为重要。随着官方语言的强势掘进,具有地域和个性化的语言已经几乎被扫荡一空之时,巫师的语言就成为最后的渊薮、史前的遗存和人文的化石。如何在两者之间取得平衡又如何使得这块化石更加活色生香,这就是个性化的艺术和大众化的情绪的选择。

六、启示:岁月的余韵动荡

我曾经试图沿汉江溯源而上,一直回到童年的巫术弥漫的大地上,现在我还在做着这个努力。有一次我和自己年轻的儿子从武汉出发,试图骑行翻越秦岭,我们一路经过孝感、云梦、安陆、随州、枣阳,最后在襄阳无果而终。这些经过的大地就是古云梦泽的领地,即便无法读通那些沿途抑扬顿挫的方言,但是我一直坚信,我们和冯知明先生一样能听到里面包含的古老的氤氲和水波动荡的声音,甚至在某些词语里还有着龙吟虎啸的余韵。这时候,在仅有的水面上,黄昏的夕阳一层层地落下来,企图把那些历史的迷雾埋得更深,让我们的寻找更加扑朔迷离。我们毫不懈怠使劲挖掘,也许终归能够挖掘出一些什么,但也许我们仍将一无所获。

这是我从云梦大泽里得到的启发,也是从冯知明先生的一对指甲里看到的气象。他知道那些激荡人心的巫歌从未消失但是必将消失,对社会而言,河流一直在消亡而且消失的大水再也不会回来,但是这些大水并没有真正遁迹无形,而是潜入了深深的地下再与我们没有关系。而对人生而言,童年的淳朴无邪和中年的纷乱寂寞也如同流水一去不回,即使他想要紧紧抓住但终究是徒劳无功。此时经过模仿和消失的语言再次回归而成为自己的方言,这也是他唯一拥有的东西,只有以此为武器他才能找到自己丢失的尊严、自信和活力。不过于人生而言,我并不抱这个希望,所以他能抓住的是历史的回响和远古的回声,也是徒劳的挣扎和终将两手空空的命运。

当一切消失的时候,方言会留下来吗?哪怕是作为一种遗存,一种曾经存在的证明,一种巫术的化石,一种生活的旁证。如同那个浩瀚的大洋留下的脸盆大小的汈汊湖和湖边的日益稀少的人群,当我们掌握了一种巫术,我们就再也不会走失?当我这样想着,我仿佛又回到了那个远古的时代,我站在高高的山顶眺望脚下无边无际的大洋,它水波动荡云蒸霞蔚龙吟虎啸,撞击着我脚下的孤独摇动的山脉,一种巨大无匹的沉闷吼声从大洋之下的地底传来,生灵万物望风而逃,甚至连天空之上的星辰也惊慌失措,变得动荡而碰撞了起来。这是来自故事底部的巫师的吟唱和民间的顽固的不散的再细再小却无法断绝的诅咒和祈祷,于此而言,一个人生便当不朽,一段岁月便当永存。

2022年1月14日于江城武汉