长文当哭啊,胡必亮

(学者胡必亮)

《长文当哭啊,胡必亮》发布的这几天,我收到胡必亮许多生前好友的留言,大家皆称对他少年时代有所了解了,我深感欣慰。对他,我们心意相通。当时得到噩耗后,我沉浸在难以克制的苦痛中,此长文当哭,如泣如诉的方式进行撰写。

一些事,表达得不够清楚,我与他相交相知几十年,我们交往依然带着很强的少年心性,现在又加了一些细节和生活片断。关于对他的网暴,我们交流很多,应该是深度了解的,我没有必要回避,应该完整呈现出来。时间是个奇妙的东西,它可以澄清一切。

还有一点更是奇特和独到,就是楚地云梦泽人对他的送别方式,这在外地人看来,未必能理解,可对我们老家人,这其实是再正常不过的事了。只是为了他往天国之路,更加通畅。当然,这也是对他一种有仪式感的思念。

因为文过长,为方便阅读,加了小标题。

2024/4/28修订时写在前面

1、晴天霹雳的噩耗

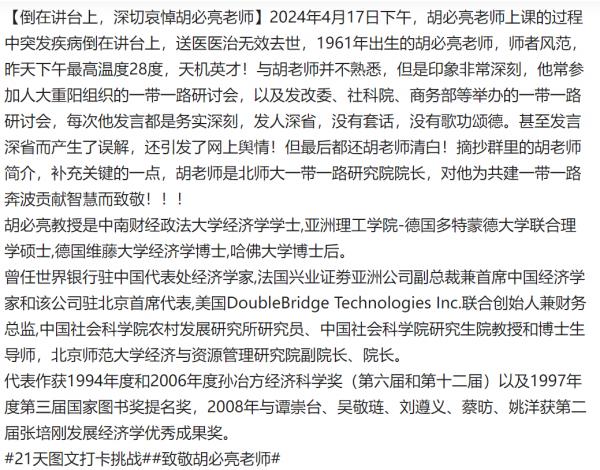

(今日头条“英财天下”一文)

2024年18日六点半,我正在整理行装,明天去杭州参加一个对话活动,并在会上搞《云梦泽》签售。中国社科院的李金华兄发来今日头条“英财天下”一文《倒在讲台上,深切哀悼胡必亮老师》,文称17日下午,胡必亮在上课中突发疾病倒在讲台上,送医医治无效去世。这几行字映入眼帘时,我甚至听到心脏处有断裂声响,头上像顶着一口沉重大锅,挤压我喘不过气,心身开始隐隐作痛。

我和他在周一还有过短信,听到如此噩耗,这,太不可能了,令人难以置信。按我对他的一贯做法,应该很快就去询问这个老小子,这个充满活力的人,他一贯认为自己的身体壮得像头牛,身上有使不完的劲。他,现在,这些年,从未与疾病有过牵连之人,怎么会死。此刻手有千斤重,无力也不能更无法向他求证,本来可以回复金华兄,但我似乎没有这个能力。清明节我与韩骥兄回老家扫墓,在地铁站还拍了一张照片发给他,意在问他是否回来,我们虽然在网上天天见,但现实里不常见。我静静地待着,想把这些不良的念头赶走,但身心格外沉重暴露了我真实状态。到了晚7点,中学同学李琼,发来一份讣告,称“这个是韩高同学群彭斯明同学发的”。过一会儿,她八点半再次留言:“王木生同学打电话他弟弟了,昨天中午发病,二点多钟人就走了。”

有讣告为证,他真的走了,任何鲜活的生命在死神面前都是脆弱的。

2、中学时代的胡必亮

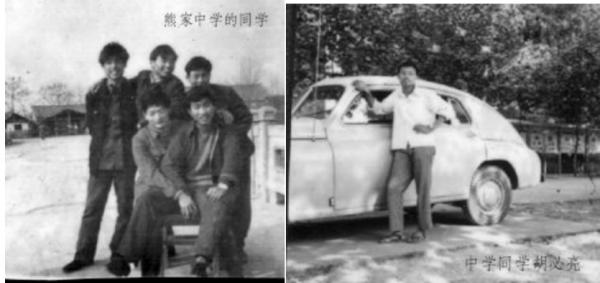

(熊家中学胡必亮后中) (在新堰小镇偶遇小车抢拍)

我与胡必亮是中学同学,他家在韩集一个叫竹筒的湾子里,而我家在新堰冯新湾,我们相隔十多公里,按过去就近上学的原则,我本无法与他同学的。因为我的舅舅余崇高老师在汉川十二中(后改为熊家中学)教书,我的父亲在韩集一个乡镇企业的工厂做书记,我便转学到了熊家中学念初中。胡必亮家离这所中学只有几华里,他自然会在这里念书。少年的胡必亮,用当年的称赞语,是个德智体全面发展的好同学,尽管那时没有教材,老师用油印教材代替,还需半日学习半日劳动,主要是向农村向土地学习。学校有点特殊性,住校的贫协主席是汉川第一任熊县长的儿子,学校邹明校长是爱国华侨,在这一带威信很高,加之这所中学有抓教学质量的传统,学校还是能坚持“以学为主”。胡必亮从不会在课外做作业,下课就去疯玩,上课铃响时,他往往满头大汗地回到教室上课。

这所中学因为原是县级中学,尽管后来改为村办学校,它的基础是比较好的,我们还可以住校,要带上米放在学校一个大的蒸锅里集中蒸好,菜是从家里带来的,多是可以吃上几天的腌咸菜。我始终记得,胡必亮往往会在胸前吊着一只罐子,毕竟我家离得远,他总会匀一些菜给我。学校没有柴草,除了熊家湾生产队会提供一些外,还有部分由住校学生提供,我们身处云梦泽腹地,是水乡泽国,家家户户都有舟船,就是小学同学也会驾船行舟,几位同学合伙将柴草运过来,我的柴草会由亲近同学交代,胡必亮是其中之一。

在中学时,我和胡必亮,还有蔡和高同学、韩光勋同学成了好朋友。蔡和高的父亲同样是老师,他和我们做同学时,年长我们好几岁,不然他不会在我们初中时就结婚了。他们家住在中洲总场,他结婚时,我和胡必亮、韩光勋同学,记得还有一个家住大埠的张姓同学一同去参加他的婚礼。我们步行十几公里,一路打打闹闹,我不知什么时候丢了一串钥匙,因为我父亲在乡镇企业的缘故,我会求工人做一些小物件挂在钥匙串上,记得有一个手指般长短的小扳手,胡必亮总喜欢要去把玩。在我们去中洲农场的路上,我的那串钥匙丢了,急得我婚礼也不想参加了,要回转去寻找,胡必亮劝我返回时再找,现在是无法找到的。他这话出口,我怀疑就是他捣了鬼,开始对他纠缠,他保证返回时,一定会代我找到,显然是他藏了起来,至少是他见过,有意不吭声,总之这都不是好友所为。因为这事,我有半个学期不肯与他讲话,他用了各种办法与我和好。

中学时,因为父亲的工厂订了许多报纸,有些副刊上会发一些短文和诗作,我会悄然地剪下,贴在一个笔记本上,胡必亮很喜欢这个本子,常常讨要看看。记得我们那时会收集一些歇后语,胡必亮收集得更多,他同意让给我抄录,这也是有条件的,我收集用那时电影名改写的文章,作为交换给他抄录。我在写作上有优势,有时写一篇作文,会把一个作文本写完,老师批改还给同学时,他总喜欢看看我写的作文。

我们学校在熊家大湾的东边,这里是一个相对高坡台,学校旁有两条小河,一条向南边延伸,一条顺湾台往西,这应该是护校河。放学下课时,我们习惯在操场上玩耍,并不常去河堤上。中学时,我的数学成绩很差,是个学习上的“半边胯子”,为了帮助我提高数学成绩,胡必亮决定向我传授自己独门的学习方法。为了表达自己的郑重其事,把我约到学校后边的河堤上,并告知这个独门秘籍。他的这个学习方法,尽管我没掌握好,但他传授时给我留下了深刻印象,我这些年来,一直指导许多朋友的孩子写作文,往往会传授胡必亮这一学习秘籍。在今年2月4日收到了我的舅舅我们共同老师余崇高先生孙女余文婷作文时,我给这孩子写了点评信,依然提到了胡必亮学习法,摘录如下:

“……你写的大作《学法在左,学风在右》,让我颇有同感。使我想到了你爷爷还有一个著名的学生胡必亮同学,他现在是中国著名的经济学家,一带一路学院,新兴经济体研究两院院长,德国博士、教授,懂多种语言,经常在全世界许多著名大学演讲,今年新年习总书记在自己办公室发表新年演讲时,人们注意到他的书架在总书记和彭妈妈合影照旁,有一本书就是胡必亮同学写的。你看,你爷爷教出了这么了不起的学生吧。我与他在熊家中学是好朋友,他们家那时很贫困,但每次从家里带菜时,还会给我带一点。他学习成绩优异,有个特点,就是上课用心听讲,下课该玩就玩,绝对不去补习。我则是数学太差。有一次,有意把我带到学校后边河堤上,认真告诉我学习方法,他说老师讲课一般讲三遍,第一遍是新课讲得慢,要跟上老师的思维听,第二遍老师复习式的讲述,要认真听,第三遍老师会讲重点,这次一定要闭上眼睛听。此三遍如此听讲后,入了脑髓,就不会忘记了。这些年,我带过许多朋友和亲戚的孩子,把胡必亮教授这个方法,告诉过许多孩子,他们试用了,都说有立竿见影的效果。你不妨用一用……”此信也转给胡必亮看了,他告诉我,这一方法一直沿用至今,他留言:“学法、学风。这是余崇高老师的孙女吧?你是最好的榜样,指导得挺好,但怎么把我也拉进去了呢?倒是我的方法一直都管用,几十年来我还是很少记笔记,听懂了就行了。很少有东西值得记下来的,而且记下来的东西,一辈子也不可能会看的。”

中学时代隔得久远,有些事是难以忘记的。因为他家离学校近,我常去他家玩,如果去了,他们家肯定会加点好菜的,肉在当时是很少见,但鱼还是有的,甚至有一次放学回来,我和他一起去田边沟渠捉鱼。他也去过我们家,记得还给我们拔过秧苗里的杂草。还有些少年心性,也着实让人难忘,有一次,他和我偷偷来到湾子里女同学家,我们只能躲在墙角处偷窥,不记得是不是想约女同学出来玩,但到了她家门口,一点勇气都没有了。

这个汉川十二中后来与韩集中学合并了,这所学校一砖一瓦,多是由学生们搬上船去,记得有一次,学校旁边河水太浅,船无法移动,邹明校长要求男生下河推船,他自己率先下河,我和胡必亮随后。还有一件事同样有记忆,学校教室旁有个杂草地,在春夏之际黄昏时,常会看到映到天边巨大的帆布,层层叠叠,如同天上的剪影,这种刀型帆布,被夕阳染成金色。现在想来,应该是从天门河道上下装货物的驳船,它当然与我们的学校一同消失了。

3、建功立业之路

(1983年春节胡产亮后右二)

学校搬迁到韩集中学后,我和他便分了班,我是另一个班的学习委员,在韩集中学上了一个学期,估计是因为父亲工作调动,我便回到了老家上中学。

还是在熊家中学时,国家形势已经发生了一些变化,我们这些半日学习半日劳动的学生同样面临高考,这一信息是邹明校长告诉我的。记忆中,我与邹校长从韩集镇一同回学校时,他在路上用掩饰不住的兴奋口吻给我讲这件事,还不忘说:“你们这批同学赶上了好时候。”如果不是记忆有误,我们那一届同学皆与高考无缘,胡必亮应该是复读一年才上大学,他与李金华是大学同学,我与李金华是小学同学。李金华同学从小就是一个做事严谨而认真的人,他当然很优秀,毕业后留校任教,记得有次他夫人给我讲过一件小事,足见他的为人和优异,李金华到新学年上课时,提前到教室里,待他上讲台时,同学们发现自己老师与学生年纪差不多,他上课时,不要讲义。而他用敬佩的口气告诉我,财大有八个系,每个系有一个学习标兵,胡必亮就是其中之一。

在大学时,我与胡必亮依然有交集,那时,我立志要写作,不知是哪里来的勇气,我决定从乡下到省图书馆去查资料。睡觉成了问题。胡必亮说,他们宿舍有空铺,把我带到他的宿舍与自己的同学一起住。这个寝室的同学自然不会欢迎,住了几天,我只好知难而退。李金华兄那时不知怎么可以在教研室里睡觉,便邀请我与他同住了一阵子。

胡必亮在大学期间,生了一次病,住进了医院,我去看过他,他穿着蓝色条幅的病号服,我安慰了他几句,他突然哭了起来,我还清晰记得当年他的样子。情绪好一点后,他打了一套太极拳给我看,告知这是医生教的,意在恢复身体。

毕业后他在北京中国社科院工作,要我寄杂志给他。出差到北京时,我去看他,他介绍好几位同事给我,很自豪的样子,因为我寄的杂志,他的同事都抢着看,他往往最后接手,杂志已经摸旧了。在他看来,我给他争了面子。记得他与我在食堂吃饭,劝我吃羊肉包子,我嫌膻气重,“到处跑,就应该习惯当地的食物。”

有次他回武汉,到文联来看我,来到我宿舍里,满头大汗拿着一条毛巾就擦,我说这是擦脚布,他往旁一丢,啐啐两口,又拿一条再擦,我同样说是,他知道自己受了作弄,哈哈大笑,那时我们见面,一向是连姓带名叫唤“冯知明啊。”我对他叫得相对生硬“胡必亮”。那次他回武汉看我,送了我几本他早年写的书,一直摆放在书架上。

这老小子,前文说过,在初中时,我们有四个好友,蔡和高老大,韩光勋老二,他就当老三,我就是老幺。他抢了老三的头衔,这一抢就是几十年,即使现在见到我时,还自称比我大,我们同岁,他知道我的出生年月,我要他拿身份证出来,他就不给我对证,摆着一副他就是老大的派头。这次我终于知道他的生日,很是恼火,想找他算账,可他人没影了,待我今后做了鬼时,肯定会找他纠缠的。我们从幼年起,一直喜欢抬杠,总是争得面红耳赤,过后想想,往往是为争论而争论,没有实际目的,形成了我们之间的一种交流方式。现在想到这些,我们相见还是带着几分少年心性。我们在一起时,扯起皮来互不讲理的。只是这老小子,给我打了几十年的马虎眼,到现在把自己弄成了两个生日。我通过李琼同学王木生同学去找他弟弟要生日,哪知他弟弟问为什么要这个,就不好再往下要了。好在李琼同学有办法,胡必亮弟媳是她堂妹。她很快就问好了,生日阴历九月十二,晚上八九点钟的样子。我抄诵两经一咒后,附上回向偈给范莎老师审看,要她给指导意见,她给我留言:“冯老师,胡老师农历是一九六一年八月二十六日。因为家人不知道阳历,只好加了一个月,所以阳历生日变成了9月26日。但我跟胡老师查过,他真实的阳历应该是10月5日。因此辛丑九月生,可能改为辛丑八月生,更合适。”这个老小子,我是生日他早就知道,是六月二十六,整整大了他两个月。哈哈。

再次见到他时,他随着经商大潮下了海,他的“海”同样是高大上的。我去时,他正在开会,因为我在隔壁房子,他全程用英语与中外同事交流,尽管讲得娴熟,略带的汉川口音,我还是听得出来。

在北京工作时,他在一次生病后,便认识了当医生的妻子。他儿子出生后不久,我和我的领导出差北京,去他家里看看,见到睡在摇篮中的儿子时,爱意勃发,我忍不住想抱一下。他阻止道,严肃地说,必须洗手,我听命洗手抱了他儿子,分别后我的领导很是不悦地说:“他要你洗手,你还有什么好抱的,不扫兴吗?”我告诉领导,我女儿出生后不久,妻子的同学,还是女儿的接生护士长,到我家看女儿要抱时,妻子也要她洗手的。再次与他儿子有个交集,那时应该是个初中生,有天晚上,他突然打电话给我,告知他儿子喜欢看的《奇幻》杂志,是我这个同学办的,儿子买回一本,主编上不是我的名字,认定他爸吹牛,让他大大地丢份。我接过他的电话,告诉他儿子说,杂志肯定是我参与创办的,因为办得很成功,我就当更大官了,“小子想怀疑我不成?”就这样把他儿子给镇服住了。

我们因为工作性质完全不同,见面的机会十分有限,后来只是见过两次,一次是我妻子从德国回来,我邀请胡必亮、李金华携夫人一聚。李金华兄当时出差在大连,胡必亮一人前来,那次他与我一起喝了不少酒,这也是我与他喝得最多的一次,他走路摇摇晃晃地回去了。最后一次,应该是我带着武当山宣传部薛和冯两位部长与他相见,他把酒菜叫上桌等了一个多小时,因为堵车和转车,我们迟迟赶不来。他抱怨:“你浪费我的时间,只有你才干这种事,我也没办法。”还有两位景区领导在,我没怼他。那次给他带来了一把宝剑,他一见,马上就接过去,送我们走了很长一段路,一直拿着,一副爱不释手的样子,中国男人人人都有一个侠客梦,这确实不错。

应该是一年前,他在珠海分校,突然给我打了个电话,我说老小子有什么好事给我这个老头子。他照例哈哈一笑,要和我分享他的喜悦,吹嘘说:“你知道我在干吗?”他不待我发问,便来了个现场直播,他在学校搞了个运动会,许多留学生参加的,他坐在高高的主席台,一览无余看着。他应该是这个时候需要我来分享,他的那种得意之情溢于言表。我听了,不知当时因为他过于得意,想煞煞他的威风,还是我面临什么烦心事,总之,先讽刺他:“有点像国家领导人检阅吧。”他才不管我有什么情绪的,爽朗一笑。我很不客气地再次出手:“你小子得意了,就不会想到我,为什么不让我去看看。挂了!”他听了,有些扫兴,急忙地说:“别别别,你快过来吧,机票来往一切本人全包了。”如果是年轻一点,一个冲动,就会去珠海找他,这次我只是说:“见你个大头鬼。”我们总以为自己不可替代,什么都要身体力行,亲力亲为,把自己整死累死为止。

4、铺天盖地的网络飞沫

(介绍胡必亮生平的文章)

我们尽管见面不多,但从未在线上中断过联系,他这些年一直满世界在飞,一时韩国、一时乌克兰,一时巴西、智利、泰国,当然德国更是少不了。他在巴西和乌克兰时,还发了几张异国风情照片给我,多数时候会发一些他演讲的新闻稿来,以及他访谈的文章。他知道我会放下手中的事,能及时看,不失时机地挖苦和打击他,这老小子同时是个被虐狂,怎么打击他都十分受用。

他这种忙碌也着实让人担忧,有次我去看他,他约好见面时间和地点,等我到时,他不仅人不在,连电话也打不通了。知道他又面临一件棘手之事,把我们见面弄忘掉了。李金华兄也如我同样遭遇,被他掉过“链子”,他的这种工作状态,自然会顾此失彼。

我们这代人年少时贫困,身体素质自然不好,完全靠自己一把拼劲,努力攀爬,才有了一点成绩。时代变化太快,生怕自己落伍和掉队,不敢有半点喘息。毕竟年龄不饶人了,到了五十七、八岁,各种毛病从身体四处冒出来了,我这几年,身体常有崩溃之感,我叮嘱自己要听得见身体的呼救之声。

冥冥之中,我对他似乎有预感,这几年,我经常与他谈论的话题,告诉我身体状况一直在小心调整,反复提醒他注意身体安全,命都没有了,何谈其他。本人还引经据典,拿出《吕氏春秋·重己》:“今吾生之为我有,而利我亦大矣。论其贵贱,爵为天子,不足以比焉;论其轻重,富有天下,不可以易之;论其安危,一曙失之,终身不复得。”教导他的同时,也向他炫耀一回本人的古文经典知识。

为了表示我的郑重其事,我多次就身体要重视给他写信。还有一点,力劝我们这个年纪了,要把自己过去所写的文稿,集中修订,毕竟这时,阅历丰富,思想成熟,同样对自己有个人生交代。他见我的小说《云梦泽》用家乡的真实地名和许多方言撰写,对这个话题倒是来了兴趣。他说,今后同样会做一件事,以小说笔法来写老家几十年的变化,当然不同于小说,应是一本通俗的可读的经济学专著。

对自己的身体状态,他太自信了,他总是说,他的身体非常健康,没有一点毛病,以他这种状况,再活三十年不会有问题,要做的事太多,他必须把现在的事情安排好,不然他要是离开了,所做的事情难以为继。至于文稿方面,等他退休了,再集中整理出来,现在确实无法停下来。

他这几年,一直面临网暴的侵害,因为对留学生的一次发言,被网民揪住不放。

这件事我应该深度了解。最先知道这事,是在我的朋友圈中,一位江苏儿童作家发布了他的短视频,就是那次发言。我转发给他,问这是怎么回事,他解释一番,我们并未放在心上。哪知这事在网上不断发酵,弄得愈演愈烈,以致后来铺天盖地的谩骂、挖苦、诅咒,皆不是正常的声音。他起先是有点惶恐和不知所措。我告知自己同样被网曝过,大部分五毛党,根本不管事实根据,开口就骂,怎么难听就怎么骂,他们怎么开心就怎么骂,这就是网络现实。对他被网暴,我从他的角度做了分析,他是一带一路学院的创始人,院长,站在本位主义的立场,“10万不算多,”帮留学生讲讲话,单凭这一点也是能理解的。国家对留学生制定的政策,有国家层面的考量。我曾对他举过两个例子,多年前,我们有一次在德国游玩,想搭个顺风车,在德国只要站在马路边上,翘竖个大拇指,面对过往车辆,有人会停下来。过一会儿,有辆车停下来,问我们是不是中国人,便让我们上车。路上司机告诉我们,他在成都、北京、广州待过,中国人热情好客,给他留下了深刻印象。对我们搭一段顺风车,他坚持要把我们送往目的地。还有一次,我们一家去妻子德国老师家做客,席间,她老师谈了很多中国的观感,对中国非常有感情。这就是民间外交的力量。在我看来,一个留学生就是一颗种子,当他们归国时,就带上了对中国的深情厚谊,即所谓“涓涓细流,下至成溪”。当然,这次被网暴还有深层原因,我们国家太大,人口众多,发展极不平衡,许多人刚刚解决温饱问题,特别是偏远地区的孩子,还处在十分艰难的求学状态下,因此对留学生的奖学金问题就被放大了。大家拿这个类比,显得理直气壮,自然对他骂声不绝,正常的声音往往太小,很难发得出来。

对被网暴,我曾力劝过他,认为网络流言,不管多大,就是一阵风,刮过了就好了。我认为莫言先生的做法值得借鉴,他本是个性情随和之人。他告诉我,他要请律师,可见他受到困扰的程度,已经无法容忍了。还说我是搞媒体的,要我帮他收集证据。这根本不用收集,他诉诸法律,那些人更是连他祖宗都带出来骂。更让我有点哭笑不得的是,他信誓旦旦地说,一定要打击这种歪风邪气,要给他们重罚,让他们肉痛加心痛才收手。过了几日,他又告诉我,律师提出了一个处罚额度。他说:“他们出得起这个罚款吗?罚了等于没罚。”看看,到这时他依然为这些人想,他又说,“三五万也未必拿出来。”他把愤怒转嫁给平台,“平台太可恶,都是他们推波助澜搞的。”我告诉他,人家平台精得很,各种对网暴者的约束把平台的责任推得一干二净了。最终,他的官司赢是赢了,但又有几人知道,就算是知道了,一样会忽略的。他依然面对这些网暴者的唾沫,一人一口就足以把他淹没。我最恨的是一些所谓学者和专家,罔顾事实,为了增加流量,全然不顾读书人的基本良知。好在,这一切都可以让时间来解决,我相信历史是个公正的东西,这些网上飞沫,就会烟消云散。

这次,他的离世,同样遭受了铺天盖地的网暴,我如胡必亮一样,平和地接受了这一切,我甚至还认为,这么多人为他送行,这些辱骂也罢,诅咒也罢,挖苦正话反说也罢,冷嘲热讽也罢,把他送到非洲去埋在那里,让他转世脱生非洲,在我看来,就像是我们云梦泽人的葬礼,连排的朝天铳,和为他送别的烟花、鞭炮,使他的丧葬之礼精彩纷呈。这样想来,这个老小子又多了几分幸运,他死了,这么多人为之送行,没什么不好。

经历了这一次,让我最为欣喜的是,他从网暴困惑中解脱出来了,有个心怀歹意者用他的演讲视频来做手脚,我和他共同观摩并分析,认真地讨论,他恢复了往日的爽朗,哈哈大笑地说,这小子手艺还是差一点,指出几点修改处,如果这样就更逼真了。其实,还有一个观点,我与之交流过,他已是公众人物,作为这等人物,不应该只有赞美,面临的网暴同样是他应该要承受的。他听了默不作声,不得不认同这点。

5、云梦泽人这样为他送别

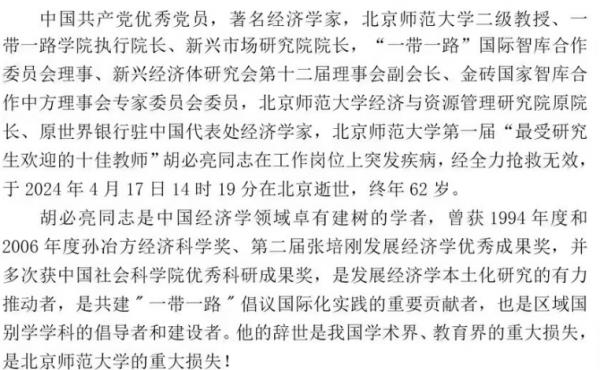

(胡必亮讣告)

2023年底,我的这部50多万字的长篇小说《云梦泽》要出版,出版社给他提供了打印稿,想通过他找名家写个推荐的评语之类,以我对他的了解,他很难看得进去的,哪知出乎我的意料,他都是在飞机上和候机时,居然看完了,还拍发了阅读的图片给我,有他留言为证:“我感受比较深的一点,就是你的方言运用非常成功!另一点我也印象深刻,你讲到不同人物的故事时,与他们相关的专业非常熟悉,譬如说开餐馆涉及的菜品、卖水果涉及的招来客人的方式、做教授所涉及的相关历史知识和与大学相关的知识、做巫师的过程和方法等都没有硬伤,这很不容易!”我当然不想放过他为我撰写书评,步步紧逼,他回复说:“不是一个专业的人,写的都是外行话。要是本专业的书,我马上就写了。”其实,他在本专业同样欠文债,这是他亲口告诉的。又说:“争取吧,但得等我退休后有时间了就写。”还鼓励我说:“争取拍成电影吧?我帮你找找导演。”他被我逼急了,把北师大文学院张清华教授拉出来做挡箭牌,让出版社送样书给他,对我留言:“张清华,非常有名的文学评论家,我帮你找这么大的名家写,难道还不行。”他当然了解我的意思,我们之间的关系,太不一般了,他写得肯定特别。

就是这个星期一,4月15日晚上8点,给他发了一个有争议的信息,我并没有留言,他却回复了“不可能!放心好了”这加标点的8个字,成了我们之间对话的终点。

这几年,我似乎不断地面临生死诀别,去年5月份,我的一位挚友吐血而逝,我忍不住号啕大哭一场,不久后,又有两个交往深厚朋友,一个中晚期绝症,一个恶性肿瘤。今年4月前,我再次听闻两个噩耗,他们都在五十七、八岁和六十出头的朋友。更有位企业家兼书画家的大哥,老年伤子,妻子成为植物人。生命如此脆弱,在死神面前不堪一击。

这几日,我脑海里胡必亮不停地闪来闪去,稍不注意就冒了出来。对他以怎样的方式送别,李琼同学向我谈到了我们中学时的另一位老师彭根发先生,“彭根发老师现在专业做这种业务。都称呼他是神仙爹爹。我家姐妹都有参与。彭老师成通灵人,意思是为表彰死者生前功德,原谅过错,在世的亲朋好友来保荐他在极乐世界得到提升。”彭根发老师与胡必亮是一个大队的,他是我中学所敬爱的老师之一,我记忆中的他,袁红兵同学曾告诉我彭老师特别怕狗,他每次回家,几个口袋塞满了砖头瓦块,只要听到狗吠,快速蹲下,与狗搏击。有次我逃课,知道他在上课,便躲进了他的宿舍。他抽空到宿舍中见到我,很诧异地问我为什么不上课,我明确告诉他:“逃课。”他被我的坦诚逗笑了,说:“我们一起逃吧。”离开时,还帮我掩上门来遮挡。我们的中学老师现在成了通灵的“神仙爹爹”。

这个,我和胡必亮皆不以为奇的。楚地有种文化从屈原这样大巫起,一直顽强地存在着,坚守了几千年而不消退。比如现在我们一个河堤上的湾子里几十户人家,就有十几位通灵的人物,哪家去做法事,人们还会争先恐后去观看或帮忙自己积些功德。我的外婆就在这一带是个大巫级的人物,我在《四十岁的一对指甲》里以她为原型写过一部长篇,也许因为体裁独特,国外多所名牌大学图书馆还有收藏的。有这种民风在,可以缓解对死亡的恐惧和痛苦。我在《云梦泽》里有许多这方面的描写,有人认为我这是魔幻现实主义的写法,我是不承认的。因为我们当地人都知道,这是楚地云梦泽人的一种生活方式和形态。就如赫赫有名的学者胡必亮,在理性上未必认可,却在感情上则是完全接受的,从小浸淫于此,即使他的学问太大,更难以从心灵深处抹去。

李琼同学让我们中学老师,现在是“神仙爹爹”的通灵人写了一个偈子:“回向新亡灵胡必亮,辛丑年九月十二日晚上熄灯时候生人。祖籍湖北省汉川市韩集乡。此人在世雄心壮志,四海为家,为国争光,为民造福。因小人残(陷)害,受网络打压报复。身心受到极大伤害。过度劳累,尽职献命。终年六十三岁。惜命人无缘在世再造功德,怜悯他还有老母尚未尽孝。谅他命理福短难免有错,求诸神救他出苦海,极乐世界再无灾难瓜葛。我等平民百姓共荐胡必亮早日脱凡尘,成仙护国安宁。更多功德圆满,盖世称英雄!”彭老师之所以写成六十三岁,云梦泽人皆以出生就算一岁,就是现代人说的以虚岁计算。胡必亮在经济领域有了成果后,为了近距离地观察农村经济的发展与变化,将老母和弟妹举家搬至汉川沉湖,在全国与几大新农村齐名的福兴惠誉定居,我曾随他去过一次。只是老家的风俗认定神灵更看中血地(出生之地),他毕竟在这里长成,许多亲朋好友以他为荣,当然要以当地的民俗为他送别。

我这几日,为他抄诵《心经》《金刚经》《大悲咒》,并写好回向偈,与其说是为他超度,还不如说是缓解我钻心之苦痛,缓解我这无穷的思念,回向偈如下:“为胡必亮抄诵两经一咒回向偈——汉川韩集乡,英才胡必亮/辛丑八月生,晚霞映茅房/家贫少年苦,发奋始图强/笃学能博闻,一跃出农桑//中外硕博读,经济博士后/国家智库眼,天子门客旁/新兴市场学,一带一路长/专著论文优,当世好儿郎//必亮盛年时,声名四海扬/成果丰硕累,桃李满天下/本应乘风云,再上九重天/谁知天嫉才,英才早凋残//家有八旬母,日日盼儿归/天犹可怜见,尚待去孝敬/甲辰三月卒,享年六十三/遗憾留人世,长使泪满衫//愿将此诵经,求佛慈悲心/胡公在世日,后世永颂扬/西方极乐去,为他来接引/佛光常照耀,必亮得安宁。”李琼同学收到后,告知我,她晚上到汈汊湖池塘过夜,“下地笼了,刚下水,她的弟弟要虾苗。”打印了一份,在守鱼塘改了两处。“家贫少年苦,发奋始图强。”是她的手笔。这是按偈的格式写出,她便按楚地云梦泽的遗风,将回向偈发了多个朋友同学群,为的是让大家念诵,念诵者有小功德,更为胡必亮多积功德,让他在天国之路行走得顺畅一些。

这几日,常常夜半醒来,辗转反侧,不得不自我安慰,他此去没有什么不好,有他先去,待我死了,他就可以接引我了,这样想来不免滋生几分释然。只是——

胡必亮,我依然无法接受你离去的现实,我不知怎么消化这样的信息,把你装在心里,将会永远沉甸甸的,我这渐渐衰弱心脏是难以承受之重。

长文当哭啊,胡必亮。

2024年4月19日星期五 0:39 初稿于武汉翠柳街1号院

2024年4月27日星期六 15:50 修订于南京紫荆山麓下

附:两个生日

胡必亮

出生 一九六一年农历九月十二 戌时

卒 二〇二四年农历三月初九 未时

(2024年4月17日 下午2点)

享年 六十三岁

胡必亮

出生 一九六一年农历八月二十六 戌时

1961年10月5日(晚9-10点出生)

卒 二0二四年农历三月初九 未时

(2024年4月17日 下午2点)

享年 六十二岁