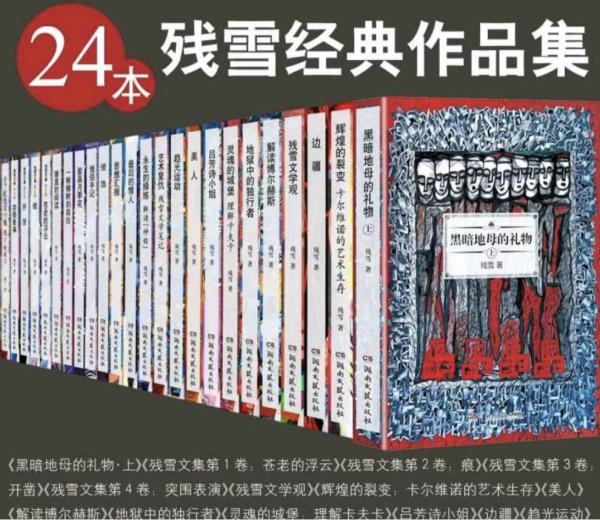

书评·残雪《黑暗地母的礼物》中的灵魂写法 冯知明

残雪的小说,我读得很少,估计是多年前在一些小说选刊上看过她的中短篇作品,读后也没留什么印象。

在我二十世纪80年代中期,曾大量阅读过世界文学经典,这些高山仰止之作,对我影响甚大,够我大半辈子消化、模仿和接受。我一直关注每年的诺贝尔文学奖的作品,这些伟大作家和他们的作品,具有前瞻性和创造性,给我带来更多思考。

2023年诺奖又临近了,网上又一波的热炒残雪获奖的呼声最高,已经进入了候选第一名,当然不乏是出版商借机炒作。我还看到残雪本人也出来讲话了,她对诺奖并不在意,如从钱来看,她的版税在海外不错,让她够用。她喜欢清静一些,不然不会迁居西双版纳去,网是个虚拟大菜场,嘈杂的大市场,这类说话未必是她本人的意思。这几年,残雪的作品,一直都是在候选之列。我对诺奖的作品一贯是关注的,毕竟这是世界文学的一种走向。2022年法国女作家安妮·埃尔诺获得了诺奖,我便拜读了她的中国翻译小说《悠悠岁月》,被认为这是一代人的传记文本,以大量的时代照片形式进行叙事,越往后走,因为一些世界历史性的大事比较了解,对她的创作思路便感到清晰起来。我当然认为她这样的创新方式值得肯定。

(《黑暗地母的礼物》·五里渠小学)

关于残雪作品,正好有朋友传来电子版,我便好奇心大发,利用中秋和国庆三天读了《黑暗地母的礼物》上集,看创作时间注明2015年度。首先,中国是个吃故事的国度,产生残雪这样的作家,是件罕见的事情,她的小说在国内估计没有市场的原因,当然在海外也未必很风行(莫言讲了几句实在话)。她被人贯之以实验主义手法,简单的说法,就是先锋小说,当然还有些别的标签,我也不一一列举了。

我试图描述一下,这部小说的叙事方式,这个书名初看起来令人费解的,“黑色地母”翻译一下应该是黑暗的大地母亲,出处在哪,有读者找到了,说是鲁迅先生文本中的一句用语。上部在我看来,集中反映了三个场景,首先是五里渠小学,次之云雾山,沙门的读书会。五里渠小学紧邻坟场和云雾山以及地下广场的厂后街26号,之所以云雾山成为创作的着力点,是因为五里渠小学的创建者之一平古老师到云雾山开创了一个分校。而沙门的读书会,则是五里渠小学精英老师的聚会处。小说中的人物,煤永、古平、小蔓、雨田、张丹织、谢密密、朱闪、连小火、农、沙门、云伯、文老太、黄梅、猎户阿迅和迟叔、破烂王矿叔、孤儿团等等,每章以人物为主导,尽管没有人物形象的刻画,依然给人有生动之感。

读后能感受清晰影像的,意思是比较生动形象者,有煤永老师,其女小蔓小煤老师,以及后妻农,下半部出场的园艺专家,因为迷恋景色,她穿越军事管制区,差点挨了两颗子弹。先出场给人印象深刻的古平老师,他追求一个迟暮美人蓉而不得,似乎用孵小鸡来排解心中的郁闷。再突出一点,或被老师们敬佩有加,称之为“老奸巨滑”的许校长,他尽管用尽一切手段掌控着这个学校,像个影子人,冷不丁出现了,但给人的印象他不是在与女人上床,就是在与女人上床的路上,尽管如此作风,似乎被老师们所接受。一位有经历的张丹织女士,她是省体校的运动员,父亲是音乐家,她爱上了年纪大得多连小火,这是一位茶场主,他们之间一直处在爱与不爱之间,吊着的感觉使两人受不了便分手了。张丹织女士因为父亲老友的缘故,到了五里渠小学,冲动之下,她与许校长热情的拥抱,因为有条伦理的鸿沟,使他们望而却步,转而对煤永老师一见钟情,并一直为情所困,靠举着信号灯来表达爱情。显然这是一位在爱的边缘上游走者,她后来结识了许校长的对手洪鸣老师,这个已经有了爱人的鸦,他似乎无力再分心去爱别人了,或者如他所表达的那样,在读书会时,他就有写作冲动,离开就没有了,这也暗示了自己的情感亦如此。除了张丹织老师外,显然小媒老师也同样如此,她有了想体验坐牢又愿意到非洲冒险的珠宝收藏家雨田,又与火石收藏者云医心心相印,而这位云医老师则疯狂了金环蛇,这条母蛇与一条公蛇相依相伴,云医老师干脆一起爱着。这种完全不同质的爱,让小蔓无法占上风。连12岁的小学生朱闪和黄梅,也陷入同样的情境之中,这些人在情感之中游离,似乎没有能力去突破一些禁锢,或者是他们(她们)到关键处并不愿意突破。

大作中比较张扬的角色就是沙门,这个有一头狮子卷发的女性。她遇到中意者,就送一本地中海的植物书,这本画册有一种魔力,很快就把对方吸引过来。她是读书会的发起者,书店老板,她不仅有情人,也有性伙伴,还与80多岁的云伯玩暧昧。似乎作者把众多情感排列组合出来,就是为了突出沙门爱情这个亮点。

(沙门,这个有一头狮子卷发的女性)

小说中有个天才少年谢密密,他家境贫寒,父亲是捡破烂的,母亲长年有病。他在五里渠小学时,常躺在溪边听螃蟹低语,为救母干脆辍学去收破烂,很快赚钱就超过了父亲,便影响了孤儿团的孩子们进了古平老师的猎户班。与之对应的天才少女就是朱闪了,爱上校长的朱闪逃避似地去了云雾山,上了古平老师的初中部,她有天生的一副山歌嗓门,是金嗓子,她杰出的表现就是在地下广场的一场演唱。

以上这些人物似云似雾,他们多的时候看不到面孔,是虚幻的,活动多出现在黑暗之中,应该是在一种皮影式的情景之中完成他们的故事,所有人物,皆是一种缥缈虚幻,就像一个长长的梦幻,这些人的活动是一个梦境套在另一个梦境之中。我在想,人类这个种群,也是可以分三类的,一类是物质属性的,这就是大多数的人生活方式,我们的社会就是这样组成的;次之是精神的,属于半物质半精神的那种,可以理解为在物质条件下的一种精神活动;再就是灵魂属性,就是一种完全脱离物质和精神层面的灵魂活动,如果这样分类,残雪的《黑暗地母的礼物》是一群浮在虚空中的灵魂在活动,而作为人的残雪,用她细致入微的观察和体验,把它们展示出来了。

也许这是一种可贵的探索,这自然是残雪的价值所在,还有一点值得肯定的是,他们摒弃世俗价值的体系,以融入自然为乐,比如古平老师把分校办在云雾山,因为生态平衡被打破蛇群渐小,只好回到城里租了倒闭的棉纺织厂。至于对人类情感的纠葛,似乎停留在两性困扰的状况之中,不愿意过度涉及。

提及我早年的作品,我女儿总会拿我写的一个中篇《倒春寒》作为代表,而我自己认为,我早年的写作,应该是以《水家门前南瓜梦》《驾独轮车飞翔》这类探索性作品为代表,我现在似乎也没有放弃这类写法,在长篇《四十岁的一对指甲》《生命中的他乡》中表现得很突出,但阅读拙作的人,大多回避了评论我这种写法。如果需要自评,我好像是在一个物质生活状态下的人,努力表现出他们的精神风貌,这是之一,还有一点就是现实社会的荒谬,必须以更为荒诞的方式来呈现。显然,我比较残雪写作,要低了一个层次。

我再想,如果我写一部《黑暗地母的礼物》,是无法把它们固定在另一个维度上,只要稍不小心就会油滑到尘世之中。

2023年10月2日星期一 翠柳街1号院

冯知明 1984年开始文学创作,曾发表了《扭曲与挣扎》(长篇小说)、《百湖沧桑》(长篇小说)、《四十岁的一对指甲》(长篇小说)、《云梦泽》(长篇小说国内版)《生命中的他乡》(长篇小说海外版)、《楚国往事》(历史随笔)、《楚国八百年》(大陆简体版、海外繁体版)等作品,另有一套三卷《冯知明作品集》——《灵魂的家园》《对生活发言》《鸟有九灵》,台湾版散文集《童婚》,任3D动画片《武当虹少年》1、2季(52集)总编剧。其各类作品共计500多万字。

作为资深出版人,几十年来曾参与过经典名作、通俗文学、武侠、故事、网络文学等多种文本的编辑工作。