莫扎特:在神性与凡俗间流淌的永恒旋律?

当维也纳的秋风掠过圣斯蒂芬大教堂的尖顶,总有一段旋律会穿透时空——那是莫扎特笔下的音符,轻盈如蝶翼,却能承载人类所有的悲欢。这位只活了 35 年的音乐天才,用 600 多部作品在艺术史上刻下永恒坐标,他的生命如同一支浓缩的交响曲,在短暂的篇幅里奏响了最丰富的乐章。

1.天赋的曙光:被父亲点燃的星辰

1756 年 1 月 27 日,萨尔茨堡的积雪尚未消融,宫廷乐师利奥波德·莫扎特的家中传来婴儿响亮的啼哭。这个被命名为沃尔夫冈·阿马德乌斯·莫扎特的男婴,注定要改写音乐的历史。最先发现他非凡天赋的,正是他那位精通小提琴与作曲的父亲。利奥波德本已将希望寄托在女儿玛利亚·安娜身上,这个被称为“娜奈尔”的女孩 7 岁便展现出音乐才能,却没想到小儿子的天赋更为耀眼。

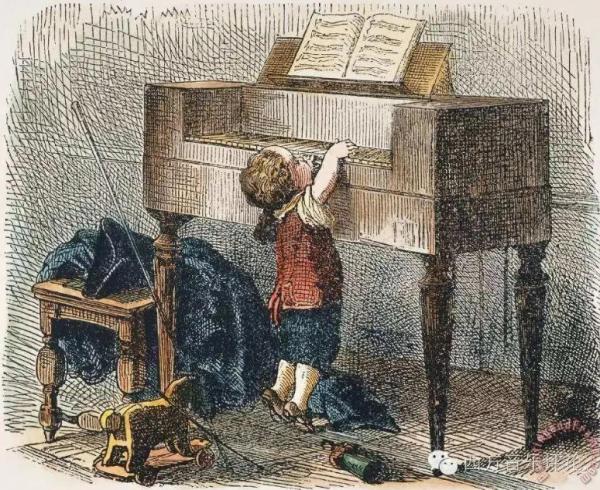

尚在襁褓中的莫扎特,听到父亲弹奏的小提琴曲便会停止哭闹,挥舞着小手似乎在打节拍;三岁时,他能准确分辨出任何乐器的音高,还会爬到钢琴前,用稚嫩的手指模仿姐姐上课时听到的旋律。利奥波德在写给朋友的信中惊叹:“他记住的乐曲比我教过的还多,那些音符仿佛天生就藏在他的指尖。”四岁时,父亲开始系统教他钢琴与小提琴,这个孩子展现出的记忆力令人震惊——任何乐曲只需听一遍,就能完整复现,甚至能指出演奏中的微小失误。

五岁那年,莫扎特创作了第一首小步舞曲,乐谱上的音符工整得不像出自孩童之手;六岁时,利奥波德做出大胆决定:带着两个孩子进行欧洲巡演。在慕尼黑选帝侯的宫廷里,小莫扎特蒙上眼睛能准确辨认出任意一件乐器的单音;在维也纳美泉宫,他为女皇玛丽亚·特蕾西亚演奏时,不慎滑倒在地板上,七岁的公主玛丽·安托瓦内特伸手将他扶起,他认真地对未来的法国王后说:“等我长大了,一定要娶你。”这个天真的承诺,后来成了欧洲贵族圈流传的趣闻。

巡演途中的莫扎特并非只在舞台上闪光,旅途中的见闻成了他成长的养分。在伦敦,他见识了亨德尔清唱剧的恢弘;在巴黎,他接触到法国歌剧的华丽;在阿姆斯特丹,他学会了用荷兰语演唱当地民歌。这些经历让他的音乐视野远超同时代的音乐家,也让他过早体会到艺术与世俗的复杂关系——贵族的赞赏常伴随着施舍般的傲慢,掌声背后是父亲为筹措旅费而低声下气的周旋。这种成长经历塑造了他矛盾的性格:既对音乐有着绝对的骄傲,又不得不向现实低头。

2.情感的变奏:在爱与痛中淬炼的灵魂

莫扎特的情感世界如同他的歌剧,充满了戏剧性的转折与真挚的抒情。1777 年,21 岁的他在慕尼黑邂逅了堂妹玛丽亚·安娜,两人的通信至今读来仍令人咋舌。在一封写于 1778 年的信中,他用戏谑的笔触写道:“亲爱的堂妹,我的屁股像着了火,也许是有什么东西要出来了……你要像我一样,把所有的污秽都写出来,这才是我们之间的秘密。” 这种粗俗与坦诚的交织,展现了他褪去天才光环后的本真——一个渴望亲密又不懂虚伪的大男孩。

同年在曼海姆,女高音阿洛伊西亚·韦伯让他第一次体验到爱情的灼热。他为她量身创作了花腔咏叹调,在乐谱上标注着 “献给我最亲爱的”,甚至计划放弃萨尔茨堡的职位,随韦伯一家前往意大利。但当他带着母亲在巴黎苦苦等待机会时,却收到阿洛伊西亚变心的消息。后来他在维也纳重逢已成名的阿洛伊西亚,对方冷淡的态度让他心碎,这段经历被他写进歌剧《费加罗的婚礼》,化为苏珊娜对伯爵的巧妙反击——艺术总能将伤痛转化为力量。 命运的安排充满巧合,1781 年莫扎特因与萨尔茨堡大主教决裂,迁居维也纳,竟成了韦伯家的房客。这次他爱上的是阿洛伊西亚的妹妹康斯坦茨——一个不算美丽却温柔善良的女孩。韦伯夫人看出了端倪,设下圈套让两人发生关系,再以“名誉受损”逼迫莫扎特求婚。当时的莫扎特身无分文,父亲利奥波德更是激烈反对,认为康斯坦茨“既无财产也无才华”。但莫扎特选择了坚守爱情,他在给父亲的信中写道:“我宁愿贫穷而自由地与她在一起,也不愿富有却做精神的奴隶。”

婚后的生活印证了父亲的担忧却也打破了预言。康斯坦茨不善持家,时常生病需要疗养,两人的经济状况始终拮据。但她是莫扎特最忠实的听众,会在他深夜作曲时端来热牛奶,在他因作品无人赏识而沮丧时轻声安慰。莫扎特为她创作了《C 大调钢琴协奏曲》(K467),第二乐章的抒情旋律被后人称为“写给康斯坦茨的情书”。他们共育有六个孩子,可惜只有两子存活,丧子之痛让他的音乐多了一层深沉的悲悯,《安魂曲》中“泪之日” 的旋律,或许就源自失去孩子时的切肤之痛。

3.创作的洪流:600 部作品中的永恒之光

在短短 35 年的生命里,莫扎特创作了 626 部作品(按克歇尔编号统计),平均每年超过 17 部,这样的高产在音乐史上堪称奇迹。他的作品涵盖了当时所有的音乐体裁,且每一种都达到了巅峰水准,这种全能性恐怕只有巴赫能与之媲美。

歌剧是莫扎特最耀眼的成就。1786 年的《费加罗的婚礼》打破了传统歌剧的阶级壁垒,让仆人成为智慧与美德的化身,剧中“你们这些老爷们”的唱段直指贵族的虚伪,首演时引发了维也纳贵族的不满,却在普通观众中掀起热潮。皇帝约瑟夫二世不得不出面调解:“莫扎特,你的歌剧很动人,但音符是不是太多了?”莫扎特坚定地回答:“陛下,一个音符都不能少。”这种对艺术的坚持,让这部歌剧成为古典主义歌剧的范本。

《唐璜》(1787)则展现了他对人性复杂性的深刻洞察。主人公唐璜既是浪荡子又是理想主义者,莫扎特用不同的音乐动机刻画他的多面性——诱惑泽林娜时的甜腻旋律,面对雕像邀请时的狂傲序曲,临终时的混乱和弦,构成了一幅立体的人性画卷。而 1791 年的《魔笛》更是集大成之作,他用德语演唱的形式打破了意大利歌剧的垄断,将童话、哲学与宗教隐喻熔于一炉,剧中夜后的花腔咏叹调与萨拉斯特罗的庄严宣叙调,形成了光明与黑暗的完美对话。

交响乐领域,他的最后三部交响曲(1788 年创作)被称为“三大杰作”。《g 小调第四十交响曲》(K550)以忧郁的旋律开头,却在发展中迸发出抗争的力量,这种从痛苦到超越的情感轨迹,影响了贝多芬的创作;《C 大调第四十一交响曲“朱庇特”》(K551)则以恢弘的规模和精湛的对位法,达到了古典交响曲的顶峰,末乐章的五个主题交织,被称为 “上帝的音乐”。

协奏曲方面,他的 27 部钢琴协奏曲确立了“双呈示部”结构——先由乐队呈示主题,再由独奏乐器加以发展,这种形式让独奏与合奏形成有机对话而非简单的炫技。《降 E 大调钢琴协奏曲》(K482)中,钢琴与单簧管、长笛的呼应,如同三位智者的交谈;《A 大调单簧管协奏曲》(K622)则是他晚年的绝笔之一,悠扬的旋律中流淌着对生命的眷恋,至今仍是单簧管演奏家的必演曲目。

4.创新的密码:重塑音乐语言的革命者

莫扎特的贡献远不止于留下伟大的作品,更在于他重塑了音乐的表达逻辑。他是西方音乐史上首位真正意义上的自由作曲家——摆脱了宫廷乐师的束缚,以出售作品、教授学生、举办音乐会为生。这种选择在当时需要极大的勇气,也让他尝尽了生计的艰辛,但为后世音乐家开辟了独立的道路,贝多芬、舒伯特等都受惠于他的尝试。

在室内乐领域,他彻底改变了乐器间的关系。1785 年献给海顿的六首弦乐四重奏(K387、K421、K428、K458、K464、K465),被他称为“我的六个儿子”。在献词中,他写道:“尊敬的海顿先生,这些作品是我在您的指导下孕育的,请做它们的父亲吧。”这些作品打破了传统四重奏中第一小提琴主导的模式,让四件乐器如同四个平等的对话者,这种“民主”的音乐理念影响至今。海顿听后对利奥波德说:“我以人格担保,您的儿子是我见过最伟大的作曲家。”

他对歌剧的革新更具颠覆性。在《费加罗的婚礼》中,他让不同阶级的人物拥有不同的音乐语言——贵族的旋律华丽而刻板,仆人的曲调鲜活而灵动,这种“音乐肖像”手法让角色形象跃然纸上。他还将交响乐的发展手法引入歌剧,使序曲不再是简单的开场音乐,而是能预示全剧主题的“浓缩版剧情”,《唐璜》的序曲中,紧张的和弦已暗示了主人公的悲剧结局。

在音乐形式与情感表达的结合上,莫扎特达到了前所未有的高度。他能用最简洁的音符传递最复杂的情感,《G 大调弦乐小夜曲》(K525)的清新旋律中藏着淡淡的忧伤;《安魂曲》(K626)的“羔羊经”用简单的和声营造出圣洁的氛围。这种“大道至简”的艺术境界,让他的音乐既能被孩童传唱,又能让哲学家沉思。

5.凡俗的趣闻:天才的另一面

舞台下的莫扎特是个充满矛盾的“普通人”,他的趣闻逸事让天才的形象变得鲜活可感。他可以穿着睡衣从深夜作曲到黎明,手稿上没有任何涂改,仿佛音符是自然流淌而出;也可以在弹子房里玩上一整天,输光了钱才想起有音乐会要参加。他的朋友在回忆录中写道:“莫扎特的生活就像他的音乐,充满了即兴的灵感和突然的转折。”

他对权威的态度既敬畏又叛逆。某次在维也纳宫廷演奏时,皇帝约瑟夫二世打了个哈欠,莫扎特当即停下演奏说:“陛下如果疲倦了,我可以改日再来。”皇帝连忙道歉,从此再也不敢在他演奏时懈怠。而当一位贵族批评他的音乐“太难懂” 时,他反驳道:“您听不懂,是因为您听得太少。”这种对音乐的绝对自信,让他得罪了不少权贵,却也赢得了真正懂艺术者的尊重。

生活中的莫扎特像个长不大的孩子。他喜欢恶作剧,曾在朋友的乐谱上偷偷修改音符,看着对方演奏时出错的样子哈哈大笑;他热爱美食,尤其喜欢维也纳的炸猪排和匈牙利炖牛肉,有次为了吃到新鲜的樱桃,竟向剧院经理预支了三个月的薪水。他给妻子康斯坦茨的信中写道:“亲爱的,我梦见我们一起在花园里吃草莓,你的嘴角沾满了红色的汁液,像个可爱的小傻瓜。”

他的幽默感常常带着粗野的坦诚。在给父亲的信中,他描述自己的创作状态:“我坐在马桶上时,灵感来得最快,也许音乐和粪便一样,都是身体的自然产物。” 这种不加掩饰的本真,让当时的贵族觉得“有失体面”,却让后世看到了天才的真实——他不是不食人间烟火的圣人,而是懂得在生活的污秽中提炼美的智者。

6.生命的终章:在《安魂曲》中永恒

1791 年的秋天,莫扎特的生命进入了最后的乐章。9 月,一位穿着黑衣的神秘使者来到他家,委托他创作一部《安魂曲》,并预付了一笔可观的酬金。当时已患严重肾病的莫扎特内心充满恐惧,他对康斯坦茨说:“这个人是死神的使者,这部作品是为我自己写的。”

尽管身体日渐衰弱,他仍同时进行着多项创作:修改《魔笛》的演出本,完成《单簧管协奏曲》,还要为共济会创作庆典音乐。朋友们劝他休息,他却说:“我的时间不多了,每一个音符都不能浪费。”11 月下旬,他的病情急剧恶化,全身水肿,高烧不退,但他仍坚持在病榻上指导学生苏斯迈尔续写《安魂曲》的部分段落。

12 月 4 日深夜,莫扎特让家人把病床挪到客厅,以便能看到《安魂曲》的手稿。他虚弱地哼着“泪之日”的旋律,向苏斯迈尔口授未完的部分。第二天凌晨,当第一缕阳光照进房间时,他的头轻轻歪向一边,手中还紧握着羽毛笔。这位 35 岁的天才,在自己谱写的安魂曲中画上了生命的句号。

莫扎特的葬礼简陋得令人心酸。由于家中几乎没有积蓄,他的遗体被安葬在维也纳圣马克公墓的“集体墓地”——那里是穷人的安息之所,没有墓碑,没有仪式,只有康斯坦茨因悲伤过度而未能参加葬礼。当她几天后带着鲜花前往时,大雪已覆盖了墓地,根本无法辨认具体位置。直到 1855 年,维也纳市政府才在中央公墓为他立了纪念碑,而真正的遗骸,早已与泥土融为一体。

7.交往的协奏:与大师同行的岁月

莫扎特的艺术成长离不开与同时代大师的交流。除了与海顿的深厚友谊,他还与许多音乐家有着重要往来。1787 年,16 岁的贝多芬来到维也纳,曾短暂地师从莫扎特。据记载,贝多芬演奏了一首即兴曲,莫扎特对友人说:“注意这个年轻人,他将来会震惊世界。” 可惜由于母亲病重,贝多芬很快返回波恩,这段师生缘未能延续,但两人的音乐中都能看到彼此的影子——贝多芬的《第三钢琴协奏曲》明显受莫扎特影响,而莫扎特后期作品的英雄气概也预示了贝多芬的风格。

他与意大利歌剧大师萨列里的关系常被误解,这源于普希金的戏剧《莫扎特与萨列里》中“萨列里毒杀莫扎特”的虚构情节。事实上,两人虽有竞争,但更多的是相互尊重。萨列里曾指导过莫扎特的学生,还在莫扎特死后指挥了《魔笛》的演出。在一封书信中,萨列里写道:“莫扎特的音乐让我既嫉妒又敬佩,他是唯一能让我感到自己渺小的人。”

在维也纳,莫扎特还与克拉默、迪特斯多夫等音乐家组成“音乐爱好者俱乐部”,每周聚会演奏室内乐。他为俱乐部创作了大量弦乐四重奏和五重奏,这些作品往往是边演奏边修改,朋友们的反馈成了他创作的重要参考。这种开放的创作态度,让他的音乐既保持了个人风格,又能贴近听众的感受。

8.永恒的回响:后人的礼赞与纪念

莫扎特去世后,他的声誉经历了从被遗忘到被尊崇的过程。贝多芬曾说:“莫扎特的音乐是如此纯净,仿佛是直接从上帝那里流淌下来的。”歌德则在《诗与真》中写道:“当莫扎特的音乐响起,我感觉自己置身于一个完美的世界,那里的一切都和谐而美好。”

19 世纪浪漫主义音乐家将他奉为 “纯粹艺术”的典范。舒曼在评论中说:“莫扎特的音乐初听像个孩子的游戏,细听才发现其中蕴含着宇宙的奥秘。” 瓦格纳虽然风格与莫扎特迥异,却也承认:“《魔笛》是所有歌剧的原型,它教会我们如何用音乐讲述真理。”

进入 20 世纪,对莫扎特的研究与纪念达到了新的高度。1956 年他诞辰 200 周年时,维也纳举办了为期半年的“莫扎特音乐节”,上演了他的全部歌剧和大部分器乐作品。1991 年逝世 200 周年之际,全球 100 多个国家同步举办纪念活动,联合国教科文组织将这一年定为 “莫扎特年”。

2006 年诞辰 250 周年的纪念活动更是盛况空前。萨尔茨堡建造了“莫扎特故居新馆”,用全息技术重现他的创作场景;维也纳爱乐乐团在金色大厅演奏了他的全部交响曲,演出持续了整整一周;在纽约,大都会歌剧院同时上演《费加罗的婚礼》和《魔笛》,形成“莫扎特双歌剧”奇观。最动人的是在他的故乡萨尔茨堡,上万名市民与游客手持蜡烛,沿着他当年巡演的路线行进,沿途演奏他的音乐,烛光与旋律交织成一曲跨越时空的致敬。

如今,维也纳中央公墓的莫扎特纪念碑前常年摆放着鲜花,来自世界各地的游客在这里驻足,聆听手机里播放的《小夜曲》。而在他真正安息的圣马克公墓,人们用一块简单的石板标记着大致位置,上面刻着他的名字和《安魂曲》的一段旋律——或许这样更好,伟大的灵魂本就不需要华丽的墓碑,因为他的音乐早已成为永恒的纪念碑。

2025年7月14日星期一 维也纳石头巷