叙事陷阱:我们如何误读中国

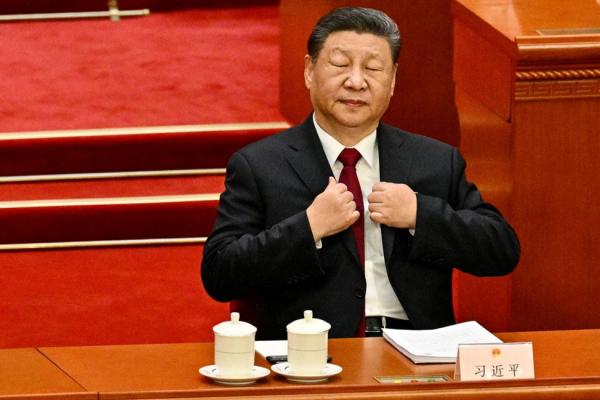

当习近平主席淡出公众视野一段时间后,关于他健康状况甚至可能发动政变的猜测便会激增(Pedro Pardo/AFP via Getty Images)

亨利·叶 (Henry Yep) 今天 (8 月 13 日) 在《翻译家》就一些关于习近平的传闻发表观点:

在理解中国时,零散的信息往往会形成模糊现实的叙事。我们的大脑渴望连贯性,用感觉真实的故事来填补空白。心理学家称之为叙事谬误——试图将模糊性强加于秩序的冲动。在北京的精英政治或中国人民解放军(PLA)等不透明的体制中,这种本能会被放大。

例如,习近平主席淡出公众视野一段时间后,关于他健康状况甚至可能发动政变的猜测便会激增。一则未经证实的中国潜艇事故报道在网上传播,迅速成为体制腐朽的象征。像2027年这样的基准年份进入讨论范围,它就成了台海战争爆发时间的预兆。

每种说法都有似是而非的背景或一丝真相,这正是其引人入胜之处。当猜测固化为共识,或当时间线和意图被混为一谈,被误认为事实时,危险就来了。

在中国,很少有哪个人物比习近平本人更受猜测。在他执政期间,他周期性地淡出公众视野,屡屡引发有关其健康状况或政治存亡的谣言。2012年,在他准备掌权之际,他突然取消了与外国政要的会面,并消失了两周,这引发了有关其健康状况和领导继任问题的谣言。十年后的2022年,社交媒体上充斥着习近平已在政变中被废黜的传闻,理由是北京附近出现了军车,航班也被取消。这些谣言通常来自国外的意识形态反对者,但随着习近平的重新出现,这些谣言便不攻自破。

然而,它们仍然会定期再次出现,通常是在夏末,与领导层会议或重大政治事件相吻合。今年,习近平缺席金砖国家峰会,引发了又一轮猜测。尽管经历了这些周期,习近平的执政方式依然没有受到明显的约束。

更深层次的洞见并非谣言本身,而是它们揭示了外部观察者如何解读不确定性。

谣言不仅限于精英政治,它们也出现在安全领域,有时还会引起全球共鸣。2023年8月,一家英国小报报道称,一艘中国核潜艇在黄海发生致命事故。该报道基于一份据称泄露的情报报告,迅速传播开来。专家们很快指出了报道中存在重大技术矛盾,但并未出现确凿的证据。然而,该报道持续了数周。大约在同一时间,另一个说法浮出水面:中国导弹部队发现弹头被水替换——这又是一个生动但未经证实的故事。尽管最终被揭穿,但这两个谣言都强化了人们对解放军内部运作失调的看法。

中国黑龙江省哈尔滨工程大学的学生在降雪后建造一艘解放军095型攻击潜艇(VCG via Getty Images)

在一个很少承认失败的体系中,沉默可以被视为证据——这是确认偏差的典型案例。这些事件表明,故事如何能够掩盖证据,尤其是在它们与我们的假设相符时。严谨的分析不仅意味着要探究我们所知道的内容,还要探究某些叙事为何会站得住脚。

并非所有误导性叙事都来自戏剧性事件或广为流传的谣言。2010年,在一次私人外交交流中,一句含糊其辞的言论被广泛解读为中国宣布南海是与台湾或西藏同等重要的“核心利益”。中国官员从未公开证实这一点,后来也完全避免使用这一说法。尽管如此,这个想法仍然根深蒂固,塑造了人们对北京红线的种种假设。像许多根深蒂固的神话一样,它之所以经久不衰,并非因为它已被证实,而是因为它令人难忘,并且符合人们熟悉的思维框架——这是可用性启发法的标志,重复会产生真相的幻觉。

近年来,一个持续存在的论调是所谓的“2027年入侵期限”,即中国将在当年对台湾采取行动。尽管专家们对这一说法的接受度有所下降,但它仍然与其他关于两岸冲突时间表的推测一起出现在公众评论中。早期的流传表明,模糊的信号可以迅速固化为战略正统观念。许多人将原本标志着军事现代化的里程碑解读为战争倒计时。

这一论调一旦流传开来,就影响了国会的证词、媒体报道和国防规划。问题不在于日期本身,而在于这些故事如何填补知识空白,常常强化人们的假设。在复杂而不透明的环境中,规划目标和意图很容易被混淆。与此同时,美国对这一期限的持续关注无疑有助于威慑,展现了决心,并有助于为台湾的国防动员资源。挑战在于如何保持战略紧迫性,而又不至于陷入宿命论。

解读中国需要一种基于证据而非直觉的思维模式。健康的好奇心固然重要,但必须与怀疑精神相结合,并意识到引人入胜的故事很容易将我们引入歧途。从习近平下台的传闻到虚构的潜艇事故,再到战争时间表,所有这些例子都表明,将不确定性视为潜在真相的风险。正如一位资深中国观察家所观察到的,中国体制“固有的不透明性”使得谣言很容易传播,这只会增加我们去核实而非臆断的责任。

更清晰地了解中国并非源于条理清晰的叙述,而是源于严谨的分析:认识到我们所知的局限性,区分可能性与概率,并时刻警惕恐惧和预期如何塑造我们解读北京行为的视角。