巫风与理性:解读《四十岁的一对指甲》中的楚文化密码

在冯知明精心构建的《四十岁的一对指甲》楚地魔幻世界里,那是一片被神秘与诗意交织笼罩的天地。江汉平原的晨雾,宛如一层轻柔的薄纱,悠悠地飘荡着,其间还隐隐弥漫着桃木剑散发出来的独特清香,那是一种带着神秘气息与古老韵味的芬芳。巫阳山上,凤鸣之声清脆悦耳,仿佛能穿透时空的壁垒,带着远古的呼唤,在岁月的长河中久久回荡。而龙船梦的执念,如同一条无形的丝线,在四代女性的血脉中缓缓流淌,一代又一代地传承着,承载着楚地人民对生命的敬畏、对自然的崇拜以及对未知世界的无尽遐想。

这部以巫文化为经纬的长篇小说,宛如一幅波澜壮阔的画卷,不仅精心编织出一段跨越城乡的传奇故事,更在巫觋传统与现代文明的激烈碰撞中,勇敢地完成了对人性本质的终极叩问。当我们怀着敬畏与好奇之心,深入这部作品的肌理,细细品味其中的每一个情节、每一个意象时,会发现它犹如一柄锋利的青铜剑,既有着劈开历史重重迷雾的锐利,又有着刺穿当代精神困境的深刻洞察力。

一、巫风与礼制的文明分野:楚文化的基因图谱

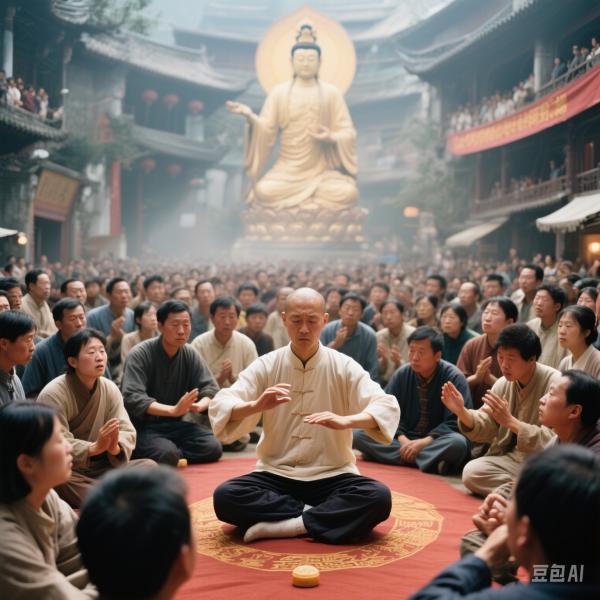

小说中的楚巫世界,宛如一个独立于中原文明之外的神秘宇宙,与中原文明形成了鲜明而强烈的对照。当气功大师在巨人广场上,凭借着夸张的表演和神秘的言辞,制造出一场场集体癔症时,其极具表演性的仪式,与楚地巫觋那充满神秘色彩、追求与神灵沟通的通灵实践,在形式上形成了一种微妙的互文关系。然而,当我们深入探究两者的精神内核,会发现它们之间存在着本质的差异。

中原文明建构的礼乐秩序,宛如一座巍峨的大厦,强调“克己复礼”的伦理约束,人们的行为和思想都被严格地规范在礼乐的框架之内。而楚文化则始终保持着“万物有灵”的原始思维,大自然中的一切事物都被赋予了灵魂和生命,山川草木、飞禽走兽,都在楚人的精神世界里有着独特的地位和意义。

这种差异在小说中有着三重深刻的显影。

空间象征的对抗

广场,作为现代性的典型符号,本应是一个充满理性与秩序的展示舞台,人们在这里进行着商业活动、文化交流等理性行为。然而,在小说中,气功大师却凭借着自己的手段,将广场改造成了一个气功场,人们在这里陷入了一种非理性的狂热之中。这种空间功能的异化,恰恰暗合了楚地“泛神论”传统对秩序空间的消解。在楚人的观念里,没有绝对的神圣与世俗之分,自然空间与精神空间是相互交融的。而外婆贞之布下的十里结界,就恰似楚人精心构建的巫术宇宙模型,她以自己的巫术力量,将自然空间转化为一个充满神秘气息和神圣力量的场域,在这个场域中,一切事物都遵循着巫术的法则。

权力结构的倒置

姑妈红通过政治投机的方式,完成了阶层的跃升,她的权力逻辑遵循着中原式的“名分”制度,强调身份、地位和权力的合法性。而外婆的巫术权威,则源自血脉传承与自然感应,她凭借着与神灵的沟通和自然力量的感应,获得了强大的巫术能力,这种能力体现了楚文化“尚赤”传统中对生命原力的崇拜。在小说中,当大师试图用龙船收服外婆时,实质上是两种权力话语的终极对决,是现代理性权力与传统巫术权力的激烈碰撞。

时间观念的冲突

中原文明强调“逝者如斯”的线性时间观,认为时间是一条单向流动的河流,一切都在不断地向前发展,过去的已经过去,未来才是值得追求的。而楚巫文化则浸润在循环时间中,他们认为时间是循环往复的,生死轮回、四季更替,都是自然的规律。外婆等待龙船的梦,焰对28岁劫数的恐惧,敏在时代变革中的迷失,这些情节共同编织出楚人特有的宿命论时间网络,在这个网络中,人们相信命运是注定的,但同时也存在着通过巫术和仪式改变命运的可能。

这种文明分野在敏的分裂身份中达到了极致。作为“被巨人抱过的孩子”,他既承载着红色时代的政治符号,身上有着那个特殊时代的印记和使命;又继承着楚巫血脉的神秘基因,内心深处有着对巫术和神秘世界的向往。这种双重身份如同阴阳鱼,相互撕扯、相互影响,构成了叙事中强大的张力,让读者深刻地感受到了人物内心的矛盾和挣扎。

二、巫觋传统的浪漫基因:生命原力的诗性狂欢

楚文化的浪漫情怀,在小说中化作了一幅幅绚丽多彩的生命图景,让读者沉浸其中,感受到了生命的无限可能和美好。

神性肉体的狂欢

焰用18个男人的毛发编织命运符咒,这一行为充满了神秘和禁忌的色彩,仿佛是在与命运进行一场危险的博弈。敏与焰的“指甲之约”,更是将这种神秘的情感推向了高潮,指甲作为身体的一部分,成为了他们之间特殊情感的象征。而序骑凤凰翱翔的奇幻场景,则延续了《九歌》中“山鬼”“湘夫人”的原始情欲,楚人将肉身视为沟通天地的媒介,在巫术仪式中,他们通过身体的舞蹈、歌唱等方式,实现生命能量的转化,让自己与神灵更加接近。

自然图腾的复魅

外婆的鸡猪能言、桃木剑化虹、马桶收摄邪气,这些超现实元素并非单纯为了营造魔幻氛围而存在,而是楚人“万物有灵”思维的具象化表达。在楚人的观念里,自然界中的一切事物都有着自己的灵魂和意志,它们与人类一样,有着喜怒哀乐。江汉平原的雾霭、巫阳山的晨钟,构成了一个充满生命律动的自然神殿,人们在这里与自然和谐相处,感受着大自然的恩赐和力量。

死亡美学的重构

焰的借尸还魂、外婆的龙船升天,这些情节颠覆了儒家“未知生焉知死”的死亡哲学。在儒家思想中,死亡是一个神秘而未知的领域,人们应该专注于现世的生活。而楚人则将死亡视为生命能量的另一种形态,在招魂仪式中,他们通过巫术和仪式,让逝者的灵魂得到安息,完成永恒的轮回。这种死亡观与屈原的“魂魄毅兮为鬼雄”形成了精神共鸣,体现了楚人对生命的豁达和对死亡的敬畏。

然而,这种浪漫情怀在现代化进程中遭遇了解构。气功大师将巫术商品化,将其变成了一种谋取利益的工具;姑妈红将政治符号异化为权力工具,为了追求权力不择手段;敏在稿费与理想间挣扎,在现实的生活中迷失了自我。但外婆的桃木剑始终高悬,守护着楚地最后的巫性火种,让人们在黑暗中看到了一丝希望的曙光。

三、现代性困境的巫性救赎:对当代思潮的启示

小说对90年代社会转型的隐喻,具有超越时代的思想价值,它让我们看到了现代性困境中人们的迷茫和挣扎,也为我们提供了一条巫性的救赎之路。

信仰重构的困境

气功热现象折射出信仰真空时代的集体焦虑。在那个时代,社会的快速发展和变革让人们感到无所适从,传统的信仰体系逐渐瓦解,人们渴望找到一种新的精神寄托。大师用“带功报告”制造精神鸦片,恰似当代流量大师用成功学收割信徒,他们利用人们的心理弱点,满足人们的虚荣和欲望,让人们在虚幻的世界中迷失自我。而外婆的巫术实践,则提示着传统文化中未被规训的精神资源,它让人们重新认识到自然和神灵的力量,找到了一种与自然 和谐相处的方式。

身份认同的撕裂

敏的城乡夹缝生存状态,隐喻着现代化进程中个体的精神漂泊。随着城市化进程的加速,城市将广场异化为商业秀场,乡村在开发中失去文化根系,人们在这个快速变化的时代中,失去了自己的精神家园。敏的迷失成为时代症候的缩影,他既渴望融入城市的生活,又无法割舍对乡村的情感;既追求现代文明的便利,又怀念传统文化的温暖。外婆的结界,恰是对抗这种异化的精神堡垒,它让人们在喧嚣的世界中找到一片宁静的港湾,重新找回自己的身份认同。

传统现代的对话可能

小说未将楚巫文化浪漫化,而是通过大师与外婆的斗法,展现传统与现代的复杂纠葛。当桃木剑斩断血红之光,马桶收摄邪魔之气,提示着传统文化中蕴含的生态智慧与道德约束。这种对话不是简单的复古,而是在解构中重建,它让我们认识到传统文化和现代文明并不是相互对立的,而是可以相互融合、相互促进的。

四、招魂仪式中的存在真相:人性迷途的巫性解答

小说最震撼的哲学启示,在于序的招魂仪式。这个十岁女童穿越阴阳的奇幻旅程,解构了成人世界的理性迷思,让我们看到了人性中最本真、最纯粹的一面。

语言与存在的断裂

敏作为文字工作者,却在时代喧嚣中失语。他试图用文字来表达自己的思想和情感,但发现自己的语言在现实面前显得如此苍白无力。而序用童真之眼看见“鬼干”,提示着未被符号系统污染的认知方式。在儿童的眼中,世界是充满奇幻和神秘的,他们没有被社会的规则和符号所束缚,能够以一种最直接、最纯粹的方式去感知世界。巫觋传统中“观物取象”的思维方式,或许能破解现代性的编码困境,让我们重新找回对世界的感知和理解。

父权结构的消解

敏在焰与瑾之间摇摆,陷入菲勒斯中心主义的困境。在传统的父权社会中,男性占据着主导地位,女性往往处于从属地位。而序在招魂中成为主体,外婆的巫术通过母系血脉传承,暗示着性别秩序的另一种可能。在楚巫文化中,女性有着重要的地位和作用,她们通过巫术和仪式,与神灵沟通,掌握着神秘的力量。

生命意义的重赋

当龙船飞向天国,外婆完成终极救赎。这个意象超越儒家的“立功立言”,回归楚人“乘龙升天”的原始信仰。在工具理性统治的时代,人们往往只注重物质利益和现实成就,而忽略了对生命意义的追求。而这种超越性追求恰是人性救赎的密钥,它让我们重新审视自己的生命,找到生命的意义和价值。

结语

在《四十岁的一对指甲》里,巨人广场的废墟上,外婆的桃木剑依然闪烁着幽光。冯知明用楚文化的基因密码,为当代文明困境开出巫性药方。当我们在赛博空间中继续迷失,或许该重访那些被遗忘的巫歌,在青铜器的纹路里寻找存在的真相。毕竟,文明的进程不该是线性的替代,而应是多重传统的共生共舞。我们应该尊重和传承传统文化,让它在现代文明中焕发出新的活力,为我们解决现代性困境提供智慧和力量。

2025年4月10日星期四 维也纳使馆宿舍区