若敏:胡佑华教授,往事并不如烟(1)

胡佑华教授:书香世家,忠义传承

----胡佑华先生的家世与青年时期记事

若敏

【为记忆落笔,为精神留痕】

在完成李鸣真教授系列文章的整理之后,学姐胡培怡医生又托我接手了一批新的珍贵稿件,其中既有李鸣真教授亲笔所写的回忆文章,也有胡佑华教授详实生动的个人回忆录。

胡佑华教授的文字风格鲜明,文笔流畅、语言诙谐,常常在讲述严肃历史的同时,透出令人会心一笑的人情味。他用朴素而真挚的笔触,为我们还原了烽火年代里一个青年学子的成长经历——既有热血,也有温情;既有时代的重压,也有个人的光亮。

受培怡学姐之托,我把这批文章重新梳理、编排成篇,在尊重原意的基础上做了一些细节润色。愿以此,铭记胡佑华教授和李鸣真教授所亲历的那个激荡的年代,铭记他们作为知识分子面对国家命运时的选择与坚持。

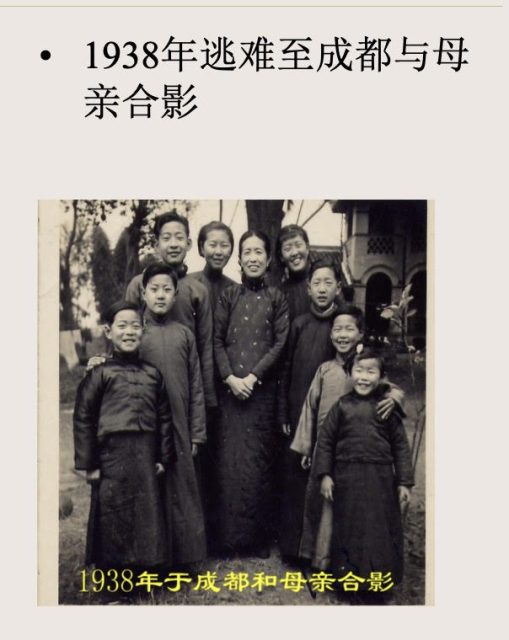

(胡佑华,右三)

他们的文字值得我们一读再读,他们的精神,值得我们代代传承。

【家风淳厚,书香与信仰并重】

胡佑华先生出生于一个文化底蕴深厚、信仰虔诚的基督教家庭。其祖父胡兰亭先生是清末民初武昌的进步绅士,曾任辛亥革命前夕的日知会会长,积极参与反清活动。他曾掩护刘静庵、曹亚伯、张难先等革命志士,为武昌起义的成功做出过不可忽视的贡献。

胡佑华的父亲胡庆生先生,则在抗战时期担任湖北省银行总行储蓄部经理,身处金融系统核心岗位。他不仅积极筹措资金支援抗战,还在流亡至恩施期间资助“新湖北合唱团”,用音乐传播抗战精神,以文化方式守护民族信念。

胡家三代人有着共同的气质:好学、乐学、爱音乐、识大体、明大义。在风云激荡的时代背景下,这种精神传承成为他们共同的精神坐标。

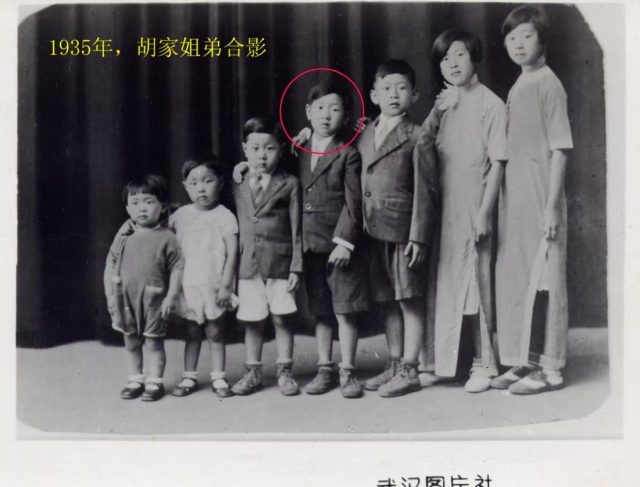

(画红圈的是胡佑华)

【跋涉四日,辗转奔赴恩施】

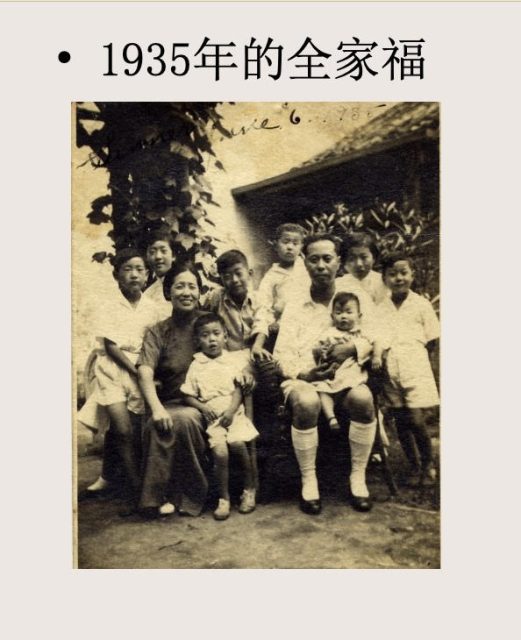

(胡佑华后排左一)

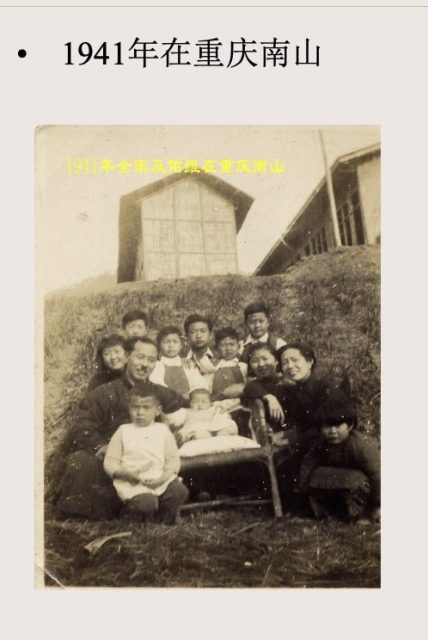

1940年冬,战火蔓延至西南腹地。1941年胡佑华一家十口人,与好友周苍柏一家同行,从重庆出发,乘敞篷卡车翻山越岭,经历四天的颠簸,抵达湖北恩施。旅途中风霜交加、道路崎岖,但一家人相互扶持、携手前行。

(胡佑华后排左一)

当时的恩施古城尚未现代化,依旧保留着城墙、石板街和清澈的小护城河,街巷两旁是古朴的砖木老屋,店铺门前挂着布旗或横匾,古韵犹存,宁静整洁,充满山城独有的质朴风情。

胡家在恩施居住的是一整套传统老式宅院。前堂后室,左右厢房,院中有树,有井,日常生活井然有序。出门便是热闹的小街,采买方便,虽物资紧缺,但生活并不缺乏温度。

家中长姐在银行工作,支撑家计,其他兄弟姐妹,包括胡佑华在内,都享受到了政府提供的免费教育。这份来之不易的安稳,为他们的学习与成长提供了基本保障。

【联中求学:战火中的读书梦】

胡佑华和哥哥佑文、弟弟佑明,先后就读于恩施高中(当时被称作“七高”)。这所战时办学的学校,不仅免除学费,还包食宿、配发粗布制服,吸引了来自各地的莘莘学子。

学校师资雄厚,不少老师毕业于清华、北大,有的来自省城,有的从沦陷区迁来。他们信仰“教育救国”,在物质极度匮乏的环境中坚持教学,精神令人敬佩。但他们的生活亦极为清苦,学生们只能更加努力读书,以实际行动回应师长的教诲。

联中的生活极其简朴。三餐主要是包谷饭、包谷糊糊配咸菜。为了“忘掉没菜”的苦楚,有人边吃饭边下棋或读书,以分散注意力。每个学生还有一件“战袍”——用旧制服缝制的围裙,用来防止吃饭时汤汤水水弄脏衣服。

每天中午,食堂用巨大木桶蒸煮包谷粒,一到饭点,香气扑鼻。学生们像战士一样冲向食堂,把大钵子往前一伸,从饭桶中舀得满满,再艰难退出来,往往衣服上也沾得满是玉米糊。

有一次,饭桶里居然出现了“红辣椒”,大家兴奋不已,蜂拥而上。等尝到嘴里才发现,那“红色”竟是一只同学不慎掉进去的印泥盒,哄堂大笑中,也映出了当时生活的荒诞与真实。

【歌声里的抗战记忆】

尽管物质匮乏,恩施却拥有浓厚的文化氛围。省府迁驻此地后,文教活动渐趋繁荣,尤其“新湖北合唱团”的成立与演出,为山城带来了一股强烈的精神力量。

1941年前后,一场盛大的音乐会在恩施举行,吸引了近三千名中外宾客。由夏之秋教授指挥的合唱团演唱中外名曲,激昂高亢、情感深切,成为那个战火年代里令人动容的文化记忆。

音乐会上,一首由胡家四姐弟合唱的英文四重唱《喷嚏歌》(Song of Sneeze)别出心裁、诙谐幽默。歌曲模拟感冒患者“拒绝上台”的场景,四人依次独唱后转为四部合唱,最终以齐声“打喷嚏”收尾,引发台下阵阵笑声与掌声。

胡佑文唱男低音,胡佑华担任男高音,姐妹佑琼、佑玲分别为女中音与女高音,默契配合,一气呵成,技艺与情感俱佳,赢得了全场喝彩。

演出结束后,胡庆生先生被请上台与子女一同谢幕。一位外国来宾激动地握着他的手称赞他们为“真正的音乐之家”,并盛赞他们的演唱“达到了极高的水准”。

在那个战火纷飞的年代,胡佑华一家不仅在物质极其贫乏的条件下坚持读书、踏实生活,更以音乐表达对国家命运的关切与情感。他们用行动诠释了知识分子家庭在乱世中的文化自觉与精神风骨,也留下了一段令人肃然起敬的生命叙事。

(所有资料来自于胡佑华回忆录,感谢李鸣真教授、胡培怡医生提供珍贵的资料和照片)

(完稿于2025年8月1日,美国亚特兰大)