把根留住 ——读冯知明小说集《鸟有九灵》 刘忠

楚地多“巫”。

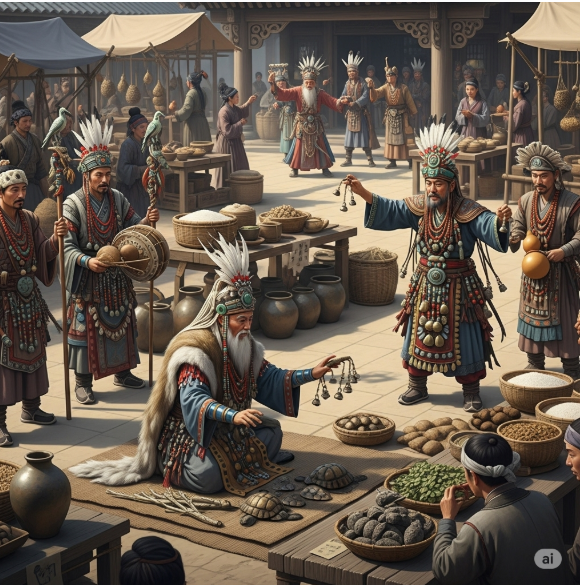

“巫”以其神秘的超验性预知孕育了楚文化的浑厚与绚烂,赋予了楚地万物的灵性。那里有烟波浩渺的云梦泽,有气象万千的灵鸟,有九死其犹未悔的神谕,一代代楚人就是聆听着这神谕,循着一条出走——回归的路,走出灵地而又皈依灵地。顺境也好,逆境也罢,他们久久不能释怀的是一个叫“楚”的地方。正是出于这种对“根”的崇拜与驻留,冯知明在《鸟有九灵》中,反复追问的一个主题是,在故乡——一个叫“湾台”的地方是否出现过思考的影子,留下过行者的踪迹,如果有,现在它又在什么地方?如果没有,它延续千年的理由又是什么?

“把根留住”是冯知明小说一个较为固定的审美视角,在《楚地篝火》《百仙娘子》《人神会诊》《倒春寒》《赌雁》《水家门前南瓜梦》《乡村少年》等小说中,直接或间接地传递着家的讯息,罗织着家的故事,故事里有你,有我,有他。家园哺育着村民,村民生活敷衍着故事,故事以楚文化为背景上演。这故事没有英雄人物的叱咤风云,有的只是市井人家的平凡琐事,但冷静、绵密的叙事下流淌的那份乡土温情却感人至深。这温情是“荷马史诗”中奥德修斯矢志还乡的执着,是《诗经·东山》中“我东曰归,我心西悲”的感伤,是冯知明回归乡土,与乡邻们一起歌哭,在反复咀嚼、抚摩之后留下的心灵回响,是乡土生活在他精神世界郁积而产生的情感体认。温情笼罩着冯知明的小说,尤其是他笔下人物的生存世相以及故土情深的精神依恋。读他的小说,你会产生这样一种感觉,经过时间的淘洗、记忆的酝酿,故园的人事沧桑、文化命脉似清冽甘甜的米酒,弥散、回荡在文本的字里行间。

《楚地篝火》叙写了一个回家的故事,“我”和朋友在森林公园举行了一次篝火聚会,会上朋友就“回老家”发表了一通议论,“你真惨,连故乡也丢了吗?”“不会,故乡是丢不掉的。到原野上去,燃起一堆篝火,故乡便在篝火里。”“人有种精神的回归,特别是在自己不顺的时候,想起血地很自然,好像那里最安全,最可以安妥自己漂泊的灵魂。”为了寻回故乡,为了安顿灵魂,“我”和朋友筹备了一次真实的故乡篝火聚会,但当“我”走近故土,感受到她的心跳时,故乡已经不再是“我”儿时的故乡,现在的她似乎并不情愿接纳一个离家出走多年的游子。于是,“我”的心不禁悲凉起来,难道是故乡变了,变的连它的子女也不认识了;抑或“我”变了,变的数典忘祖起来。“我”陷入失望的漩涡,只得把满腔的愁怨寄于酒杯,酒入愁肠,化作点点乡思泪,突然,“有一个影子一飘,便定定地站在我面前,他对我说:狗儿,我真的等到你了?我知道你有一天会回来的。”这时的“我”超越了具象的时空限制,眼前闪回了一幕幕故乡的黑白镜头,郁积多年的精神焦虑瞬间冰释。无奈,好景不长,幻境终归是幻境,在严峻的现实面前,“我”的故乡梦很快就破灭了。不过,醒来后的“我”知道,尽管故乡已经不复存在,但寻找的路注定是要走下去的。

根在何方?在篝火的幻象中,在尘封的历史里,“我”拨动记忆的琴弦,回到20世纪60年代,那时的“我”长有一双清澈的“天眼”,不仅目睹了“神”的存在,而且也见证了红色“革命”的狂涛巨浪,那个手持红缨枪的《乡村少年》而今安在哉?他乍现的灵光,他小小的骄傲,竟被那个年代撕扯得粉碎。如果说“时代”的错位是强加给楚人的外因,并非故乡有意为之,“乡村少年”惨剧的上演是扭曲的时代所致,那么《倒春寒》中次姣姐的殒命,楚文化的负面存在实在是难逃罪责,透过故乡亲人、乡邻的冷酷表象,我们嗅出了传统文化的血腥味,封建礼教、血亲宗族、逆来顺受、朴拙麻木等幽灵仍然游荡在这片土地上,“倒春寒”的那场大雪是次姣姐看见的最后一场雪,她的爱情、她的明天如同那根桃枝上的花苞,尚未来得及开放,就被冰雪凝封在“我”的记忆里,掩埋在白色的血地里。当冯知明以一个知识分子的理性视角烛照这片乡土和根植其上的文化时,不禁怀疑起来,难道“我”苦苦寻找的“根”竟是这般凶残、无情。

历史已经推进到公元21世纪,“我”的故乡上空依然可以听见“巫婆神汉”咿咿呀呀的唱词,神灵还会不请自来,附体到精神贫血的乡民身上。

爱之弥深,思之愈切,“回家”的愿望一再驱动“我”把目光投向故土,投向祖辈们的生存状态,令“我”惊讶的是,原来祖辈们活着如此洒脱,如此有精气神。祖父们着白衣,穿白裤,在秋日平原上架起大铳,大雁南飞,“铳”和“雁”在一派英雄气概声中啸成一羽利箭。祖父们上演过的这一幕幕活剧——“赌物”“赌雁”赌神、赌一切见出勇气的东西,使我们这些活着的子孙相形见绌,在进步的同时,真切地感到“种”的退化,“根”的萎缩。

虽然,故乡的人文地图是驳杂的,英雄与懦夫并存,温情与冷酷同在。作为楚地后人的一员,冯知明于这片土地的感情也是复杂的,一方面他眷恋、欣慰那粗犷雄浑的民风,为楚文化的英武、执着而感动,时时流露出怀乡恋乡的情愫。

另一方面,他也以知识分子的理性,于现代文明的映衬下,对乡土文化消极保守、扼杀人性、顽冥不化等负面特性保持高度警惕,在唱给农业文明的挽歌中呈现反思与批判意识。