《微机电夏行札记》

《微机电夏行札记》

涂向真(Tu Xiang Zheng)

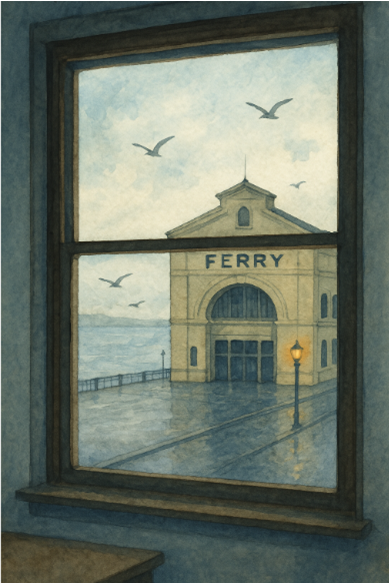

初夏的台湾,空气滚烫得像刚刚掀开的蒸笼。1999年6月,我本已打算在旧金山度过一个阴凉的夏天——马克·吐温说得没错,旧金山的夏天是最寒冷的冬天。可计划终究不敌变化,台湾那边一封封传真和电话追来,一句“就算求你帮忙,好吗?”让我实在无法再推脱。

于是,我又提着行李,坐上飞往台湾的航班。飞机降落时,窗外的热浪像一堵无形的墙,隔绝了旧金山带来的那点凉意。

这次我不是来讲课,而是要亲自参与一条MEMS生产线的筹建与规划。好在,真正棘手的大头不是我一个人扛着。公司里,已经有三位博士分工明确,撑起了各自的责任区块。

一

负责无尘室规划的是Cheng博士。他四十出头,眉清目秀,身材匀称,若在书房里着一袭长衫,倒真像旧时书院里的翩翩举子。

他的履历耀眼:美国伊利诺伊大学博士,曾在诺贝尔奖得主李远哲实验室担任研究员,回台后在清华大学任教。连围棋界也留有他的名字——他与大陆国手交锋,互有胜负。

我们几次在会议室碰头,讨论生产线空气洁净度的级别和气流方向,他讲得周到细致,几乎没有我插嘴的余地。只是,他定下的规格太高,我担心将来花出去的钱会吓坏出资人。

与技术讨论无关的话题,有时也会插进来。Cheng博士至今单身,让周围人议论纷纷。有人说是他家教太严——他的父亲曾是蒋经国的幕僚,典型的权贵世家出身,从小规矩森严。即使在台湾清华时,也有女同学向他示好,却没有结果。听说这些年介绍人没少跑断腿,连我都见过他急匆匆去相亲。想来,再严苛的择偶观,岁月总能慢慢熨平。

二

比起Cheng博士,Lai博士的生活显得更像一首热气腾腾的生活曲。他还在台湾交大读博时,已是两个孩子的父亲。Lai是客家人,说话间带着客家人的质朴与爽朗。

他负责芯片制造设备的规划,传统机械出身的他,为了跟上MEMS这股新潮,硬是在毕业前自学了不少微机械知识。每次他拿着设备图纸找我讨论,总是一脸憨笑:“前辈,这个可行不?那台设备我们得自己改。”

在台湾,台积电和联电就像两只吞噬新人的巨兽,微电子专业的学生被吸得干干净净,Lai这样的机械人,只能靠转型扎进MEMS的门缝里。可他并不觉得苦,相反,他一边在办公室里画图纸,一边还惦记着家里的两个小孩,跟我讲起孩子时,总是笑得像个大孩子。

三

Xu博士则是另一个样子。他是道地的台湾闽南人,祖辈从福建渡海来到这片岛屿,扎根开荒,落地生根。

他负责封装与测试,和外面公司联络的事情一大堆,三天两头出差。每次回来,他会把一些仪器选型资料丢在我桌上:“前辈,帮我把把关。”

Xu博士在台大读电子学,研究能力强。那天,他在会议室做了一个MEMS压力传感器的报告。我听着听着,突然发现他的理论曲线哪里不对劲,当场提出来。他一开始还试着解释,可越讲越圆不过来,最后只得承认测量有误。

没有谁把这场小小的驳斥放在心上。我们在顾问室里仍旧时常探讨实验和数据。这里没有面子可言,只有对科学的尊重与执着。我始终觉得,做科学就该如此——没有权威可端,没有花架子,只有真实与准确。

四

Long公司的顾问室像一个交织着不同背景的舞台。我是常驻的高级顾问,旁边座位是Hu博士,台中东海大学的老师,一个身材魁梧、笑声爽朗的江西老乡。

他在美国德州读的书,而我在Texas A&M当过访问学者——这层“德州校友”的名头,让我们一拍即合。更何况,我们都是江西人,远离家乡,相见自然多了几分亲近感。

Hu博士父亲当年是最早一批从大陆来台的人,铁路上干出了名堂,才在台中扎了根。Hu博士自己身高一米八五,大学时是篮球队主力,常去大陆打校际赛。东海大学前任校长最爱带他出访,英语流利,谈吐得体,身形挺拔,随时都是一张流动的形象牌。