用圣经真理看文化马克思主义(中/含视/音频)

| 用圣经真理看文化马克思主义(中/含视/音频) |

|---|

| ——深度文章:追溯诸多极左思潮怪象之根源,强烈推荐阅读! |

用圣经真理 看文化马克思主义(中)

文/谢小乐 《生命季刊》第113期

本文为系列文章,请点击阅读:

请点击观看YouTube信息视频:

请点击观看信息视频👇

以下为信息音频:👇

新左翼之父——马尔库塞

现在,我们要聚焦在被称为新马克思主义思想家、哲学家,新左派运动的先知和思想守护神、新左翼之父——马尔库塞身上。他自1952年在哥伦比亚大学、哈佛大学和Brandeis University教授政治理论,1965-70年担任加州大学圣地牙哥分校教授。其人著作颇丰,国内有人民出版社翻译的马尔库塞文集六大卷:第一卷《技术、战争与法西斯主义》,第二卷《走向社会批判理论》,是他的理论思想的中心——批判理论;第三卷《新左派与20世纪60年代》,第四卷《艺术与解放》,第五卷《哲学、精神分析与解放》,第六卷《马克思主义、革命与乌托邦》。他的著作非常多,影响也非常之大,为美国大学孕育了一代又一代的左翼教授和学者。可以说,受他思想影响的徒子徒孙遍布全美各大学校园。

我们来看一下马尔库塞影响最大的两本书,第一本书叫做《爱欲与文明》,其副标题是“对弗洛伊德思想的哲学探讨”,于1955年出版。这本书的主要思想是,西方文化的压迫性是内在的,因为它为了社会进步而放弃了个人幸福;作者提倡位于传统形式之外的性快感观念,对西方60年代盛行的性革命、性解放发挥了巨大的作用。马尔库塞的第二本书是于1964年出版的、被称为左派圣经的《单向度的人》,其副标题是“发达工业社会意识形态研究”。从书的内容来看,马尔库塞指出单向度社会的产生与特征,以及单向度思想的形成,并指出抉择的机会。

马尔库塞在《单向度的人》这本书里,提出了一个重要的中心理论——批判理论(Critical Theory)。从这个理论后面衍生出来的很多东西,都与我们现在看到的美国很多的乱象有关系。这个理论是对整个的现代性展开全面批判,包括对经典马克思主义也是批判性的继承发展,并没有全盘接受它。他认为资本主义进展到现今这个阶段发生了极大变化,变成技术理性一体化统治的社会,这是对人的全面压抑。就像卢卡奇物化理论阐述的,人已经被技术理性社会物化了。马尔库塞认为这是一种新型的控制形式、一种新型的极权主义,他把这个叫做是没有恐怖的、不流血的软性的极权主义。以前的极权是靠军队,靠武力,而现在的极权主义是靠发达工业社会,把人“软性的”控制了。这个新的资本主义体系无所不包,人在里面渐渐地被同化了。所以,他说人处在这样一个单向度的社会里,使用单向度的思维、单向度的语言,最后人就蜕变成了单向度的人,最后被商品拜物教同化并支配。

马尔库塞的批判理论,是要批判西方文明的每一根支柱,对婚姻、家庭、民主、法律,言论自由,基督教等等,对这些深入影响当今美国社会文明的各个方面进行批判并解构,并逐渐一一摧毁这些支柱,最终的目的是要彻底摧毁根植于基督教的整个西方文明。

所以我们看到他们首先从婚姻、家庭人类社会最基本单元这方面入手,性别多样化成为左派的利器,从同性恋、变性人开始打开缺口。一旦这个口子开了,后面各种各样匪夷所思的性别接踵而至。挑起种族仇恨、推行多元主义、政治正确等等,西方文化的支柱就像多米诺排骨一样,会一根接一根轰然倒下。现今在美国大、中学校里、甚至在小学里盛行的CRT,就是将马尔库塞的批判理论用在种族议题上,叫做批判种族理论。

马尔库塞“大拒绝”的策略

马尔库塞不仅提出了理论,他还有重要的策略。他写了一本书叫《大拒绝》,里面提出他的重要的策略——大拒绝。为什么叫大拒绝?他解释原因是,发达工业社会在整个劳动过程中对工人阶级产生了三方面的影响。第一,由于工业机械化、现代化,就降低了花费在劳动中的体力的数量和强度。过去蓝领工人跟白领工人、劳动者与经理阶层是截然不同的劳动状况,但是由于现代工业化的发达,对劳动体力的要求大幅减少,使得这两种人的差距越来越小了。第二,职业层级上出现了同化倾向,换句话说就是非生产性工人数量的大量增长。在发达工业社会里,真正靠卖劳动力的工人阶级愈来愈少了,以前代表工人阶级力量的锤子不见了。比如说,现在的一个蓝领工人坐在流水线旁、或监控视频前,跟一个管理者的工作越来越像了,他们可能还喝着同样的咖啡,看着同样的电影,开着大概差不多的车子,职业层级的这种区别趋于一致了。第三,由于工业现代化的发展,新的技术工具、电脑、人工智能、机器人、新的工艺的使用,改变了劳动者的态度与意识,即消弱了工人阶级对资本主义制度的否定作用。以前工人阶级与资产阶级是对立的,工人阶级辛苦地汗流满面地劳动,资产阶级坐在办公室里悠闲地喝咖啡。现在不是了,现在工人阶级也可以穿得整整齐齐的,也不用出那么多汗劳作了。

马尔库塞认为现代工人阶级已经被资本主义社会同化了,已经丧失了阶级意识。工人阶级对资本主义的否定作用已经消失,不仅消失了,甚至变成了肯定作用,与他们站在一起了。所以,工人阶级丧失了革命性,不能成为革命的领导主体。

那么工人阶级不能担当革命任务,那由谁来担当?他提出了由“新左派”联盟的概念,即由有机知识分子、民权运动的各种团体、青年学生中的各种团体,加上社会底层群体、社会边缘群体共同组成的一个广泛联盟,由他们来担当这个革命的任务。其中的中坚力量是有机知识分子,他们有理论,也参与革命实践,这批人有高度的革命组织性、纪律性和洞见力,如在美国社会就是在大学、媒体、大科技公司的许多知识精英。另外,在民权人士推动的某些民权运动中,我们也可以看到左派的影响。再一个,历来左派要搞运动,都要利用学生,因为青年人都有乌托邦思想,比较好煽动。比如,受害者联盟,就是由黑人、女性、和同性恋和变性人组成的。还有,我们不明白为什么有时LGBTQ+和穆斯林,这两个意识形态本来水火不相容的两个群体,居然可以站在一条战线上,是因为他们面对共同的敌人。

马尔库塞“大拒绝”的方式是什么呢?是一种非暴力拒绝,但又是全面拒绝,没有任何折扣的。它拒绝服从资本主义专制制度,拒绝从事劳动和充当资本主义的帮凶,拒绝技术控制所造成对人性的控制。其目的是与资本主义制度彻底的决裂,才能使它走向灭亡。所以要使资本主义制度走向全面灭亡,第一步就是爱欲的解放,爱欲的解放带来政治的解放,最后带来人类的解放。马尔库塞在《爱欲与文明》一书中说,“在今天,为生命而战,为爱欲而战,也就是为政治而战。”这就充分解释了为什么拜登会将同性恋的六彩旗挂在了白宫之上,而且是放在两面美国国旗的中间位置。

马尔库塞还有一个影响很大的思想,他1965年出版的《压迫性容忍》一书中说,对所有价值和观念的容忍,便意味着对“正确”观念的压迫。他提出“自由化容忍”,即号召容忍一切来自激进左派的观念(被压迫者的观念),而绝不容忍那些来自保守右派的观念(压迫者的观念)。这也是法兰克福学派的中心主题之一,即除了自己的见解以外概不容忍,这同样成为当今“政治正确”信奉者的基本特征。例如,我们看到主流媒体、大学、影视艺术是如何全面压制传统保守派的声音。

还有,前面介绍的法兰克福学派的阿多诺与人合着了《威权主义人格》,书中将传统美国有关性别角色和性观念的看法重新定义为“偏见”,比作导致欧洲法西斯主义崛起的传统。这也就是今天为什么如有人对性别角色、性观念有不同的看法时,会被扣上一顶法西斯主义的帽子。“法西斯主义”今日成为政治正确最常用的帽子之一。极左的政治正确派手上预备了好几个大棒子,法西斯主义,还有种族主义是他们最为常用的。颇似文革中,造反派给人动不动就扣上一顶“走资派、黑五类”的帽子。

看一个实例,维基百科(WIKIPEDIA)这个左派倾向的著名网站,是如何讲什么是文化马克思主义的。它说文化马克思主义是“一种极右翼反犹主义阴谋论”。这是一个很耐人寻味的说法,这里一共有左派惯用的三顶帽子。帽子之一是“极右翼”,这样自动就将文化马克思主义放到左派的位置上。帽子之二是“反犹主义”,因为法兰克福学派的中坚人物(如我们前面介绍的六位)都是犹太人。所以他们讲的东西你不能反对,反对的话你就是反犹主义。帽子之三是“阴谋论”,该网站说,“该阴谋论误传称,法兰克福学派应为当代进步主义运动、身份政治和政治正确负责;宣称存在一场持续的、正在颠覆西方社会的文化战争,战斗方式是破坏古典保守主义的基督教价值观,并以1960年代以来的自由主义思潮取而代之,最终动摇西方文化的根基。”这岂不是不打自招,此地无银三百两,这正是文化马克思主义宣扬并正在做的事。该网站称,这个阴谋论与纳粹政治宣传用语“文化布尔什维克主义”有诸多有相似之处。并且将所有探讨文化马克思主义危害性的人,归类到右翼政治家、原教旨主义宗教领袖、主流出版界、电视界政治评论家及白人至上主义恐怖分子,可见他们有多么恨这类人,所以我们今天探讨这个话题是要被顶上这些帽子的。而且定性为“学术界对该阴谋论做出分析并认为该阴谋论没有事实基础,也没有任何实际上的学术倾向可以为其作证。”这就是马尔库塞提倡的“自由化容忍”,只容忍激进左派的观点,绝不容忍保守右派的观点,否则就是政治不正确,就给你扣帽子。

为什么说文化马克思主义是很具有危害性的呢?因为文化马克思主义既有理论又有实践。它有庞大的、繁杂的、涉及各个意识形态的理论体系,因为法兰克福学派拥有一大批的哲学家、思想家、社会活动家等等。比如说,前面重点谈到的三位文化马克思主义代表人物的理论,有卢卡奇的物化理论、阶级意识和历史总体辨证法,葛兰西的市民社会理论、有机知识分子、文化霸权理论,马尔库塞的批判理论和大拒绝战略。同时文化马克思主义也有如何变革各个文化领域的策略、方法和步骤。比如说,有卢卡奇的文化恐怖主义,他特别针对基督教的伦理,削弱家庭观念和改变性道德。卢卡奇在匈牙利革命临时政府做教育和文化部长时,就教导儿童放纵性行为。有葛兰西分子式入侵的阵地战。有马尔库塞提出的新左派的联盟、自由化容忍等等。

将马尔库塞理论实践化的四员悍将

另外我们还要介绍四员悍将。一位是鲁迪·杜切克,他提出了一个重要的策略,叫突破体制的长征,一位是 Erica “Ricky” Sherover, 她举办了许多种族主义和左翼激进主义研讨会(CRT、DEI 培训教材),另一位是金伯利·克伦肖,她提出交叉性理论,还有一位是佩姬·麦金塔,她提出权力与特权之轮。我们下面就重点介绍一下这四位的极具影响力和破坏性的相关策略。

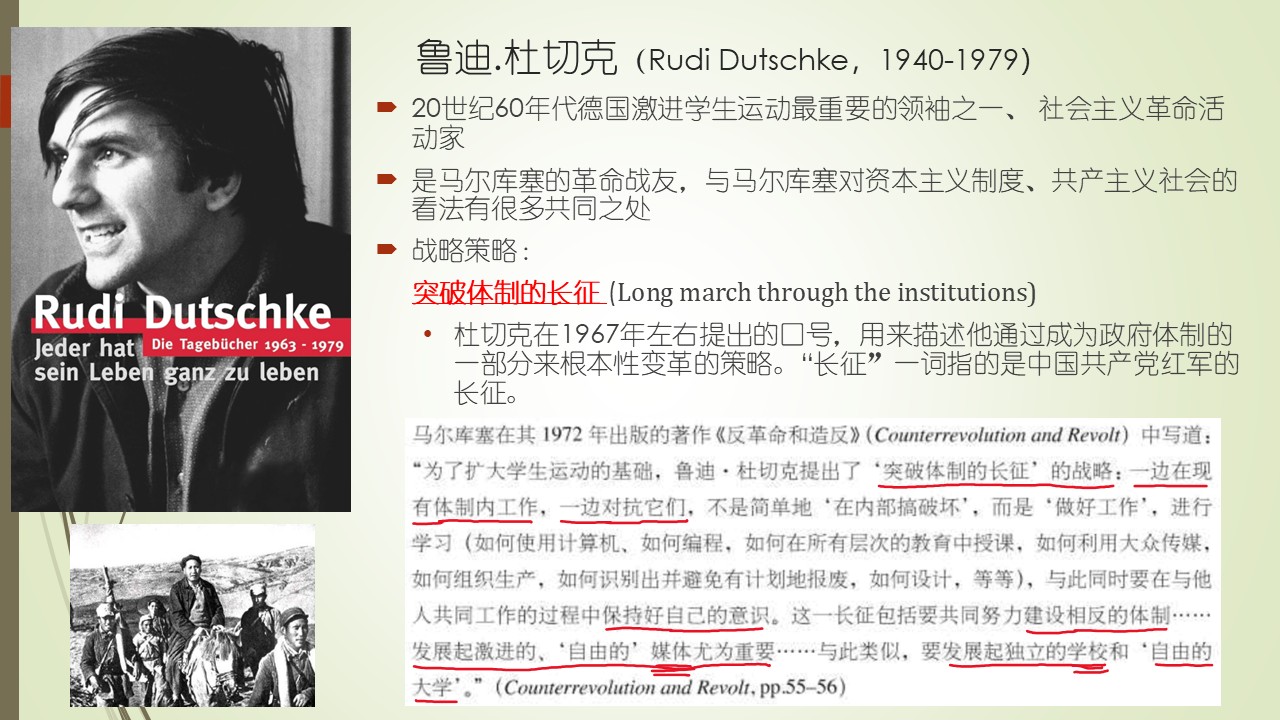

鲁迪·杜切克(Rudi Dutschke, 1940-1979),二十世纪60年代德国激进学生运动最重要的领袖之一、社会革命家活动家。是马尔库塞的革命战友,与马尔库塞对资本主义制度、共产主义社会的看法有很多共同之处。杜切克在1967年左右提出一个口号,称为突破体制的长征 (Long march through the institutions),用来描述他通过成为政府体制的一部分来进行根本性变革的战略策略。“长征”一词是借用毛泽东的中国共产党红军的长征。在马尔库塞《反革命和造反》一书是这样描述杜切克和他的突破体制的长征的:“一边在现有体制内工作,一边对抗它们,不是简单的‘在内部搞破坏’,而是‘做好工作’,进行学习(如何使用计算机,如何编程,如何在所有层次的教育中授课,如何利用大众传媒,如何组织生产,如何识别并避免有计划地报废,如何设计,等等),与此同时要在与他人共同工作的过程中保持好自己的意识。这一长征包括要共同努力建设相反的体制……发展起激进的、‘自由的’媒体尤为重要……与此类似,要发展起独立的学校和‘自由的大学’。”

简言之,杜切克和他的突破体制的长征不是在体制外进行的,相反是在体制内,学习掌握他们所要求的一切东西,但在这个过程中你不要被同化,你要保持好自己的意识,打着红旗反红旗。杜切克提到两个重要的领域,一是自由的媒体,二是独立的学校和自由的大学尤为重要。看看现在的美国,被极左意识形态全面掌控的主流媒体和大学,就知道这个体制内的长征进行得多么成功了。后来到了奥巴马时期,这个体制内的长征就在美国的政府机构正式登堂入室了。

我们简要地看一下全球激进左派搞的一些运动实例。如1968年由巴黎红五月揭开序幕的世界左派运动,在美国以反越战运动出现,在日本则是赤军运动等等。一直到今天的美国大学校园的反犹示威游行,就是由法兰克福学派浸淫最深的哥大发起的。能在犹太人势力极大的美国大学校园内,出现大规模有组织的反犹示威,这件事很值得我们去深思,可以看出这个文化马克思主义的影响力是有多大。

“体制内长征”结出了丰硕的成果,因为运动的领导者与骨干多是精英学生,即葛兰西所说的有机知识分子,他们顺利地实施了“体制内长征”的策略,进入了大学、研究所,通过占据讲台与培养后进,以排斥异己的方式在大学里完成了左派对教职的垄断,让大学成为培养一代又一代左派的基地。甚至在一些天主教大学里左派比例都高达近乎80%。其中少数非常杰出且有能力的精英,还利用自己的社会网络开办了各种培养左派社会运动人才的基地组织。有张漫画非常形象地描述了这一现象,一个好端端的年轻学生离开家门还是一个很正常的样子,当他从大学毕业回来,就变成了一个大胡子的年轻马克思主义者。

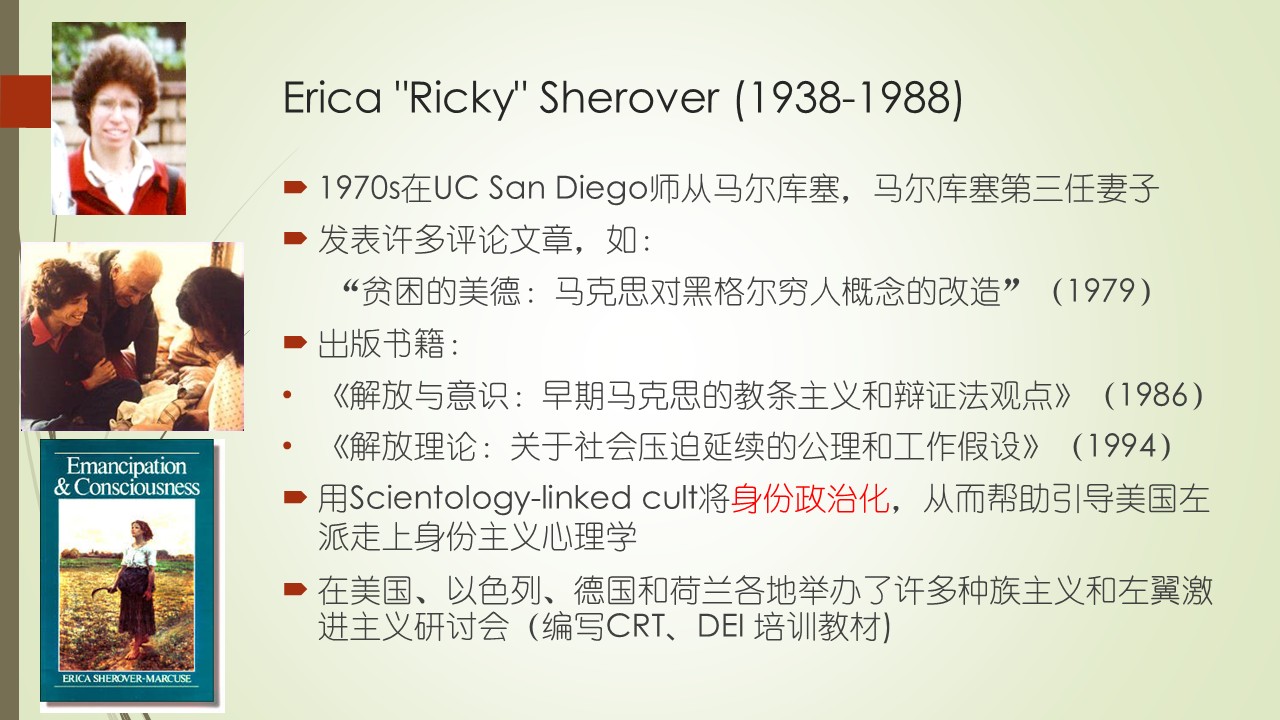

第二员悍将是Erica “Ricky”Sherover (1938-1988)。她70年代在加州大学圣地牙哥分校师从马尔库塞,后来成为马尔库塞的第三任妻子。她发表许多评论文章,如:“贫困的美德:马克思对黑格尔穷人概念的改造”(1979), 也出版过不少书籍:《解放与意识:早期马克思的教条主义和辩证法观点》(1986),《解放理论:关于社会压迫延续的公理和工作假设》(1994),深受马尔库塞的批判理论和解放思想的影响。并用Scientology-linked cult将身份政治化,从而帮助引导美国左派走上身份主义心理学之路。她在美国、以色列、德国和荷兰各地举办了许多种族主义和左翼激进主义研讨会(编写CRT、DEI 培训教材),她的理论和实践对今天美国带来很大的危害性。

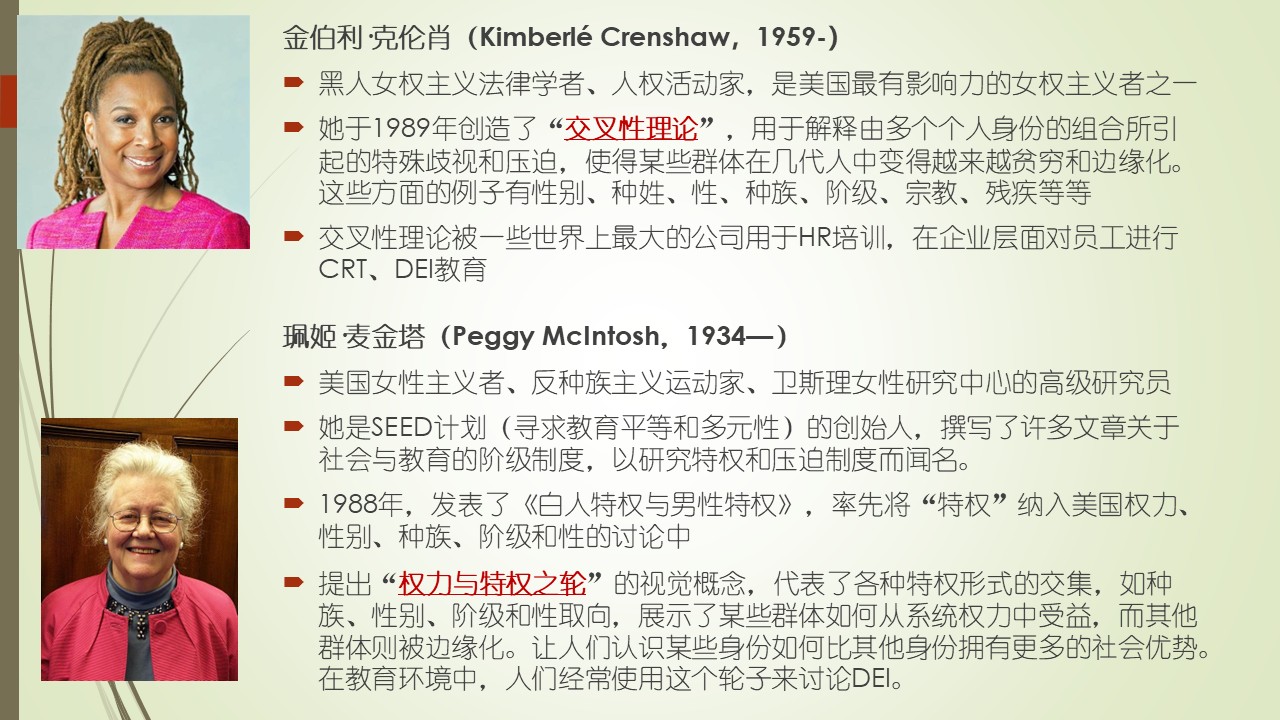

另外两员悍将都是仍在世的女权主义者。一位是金伯利·克伦肖(Kimberlé Crenshaw,1959-),她是黑人女权主义法律学者、人权活动家,是美国最有影响力的女权主义者之一。她于1989年创造了“交叉性理论”,用于解释由多个个人身份的组合所引起的特殊歧视和压迫,使得某些群体在几代人中变得越来越贫穷和边缘化。这些方面的例子有性别、种姓、性、种族、阶级、宗教、残疾等,交叉性理论被一些世界上最大的公司用于HR培训,在企业层面对员工进行CRT、DEI教育。

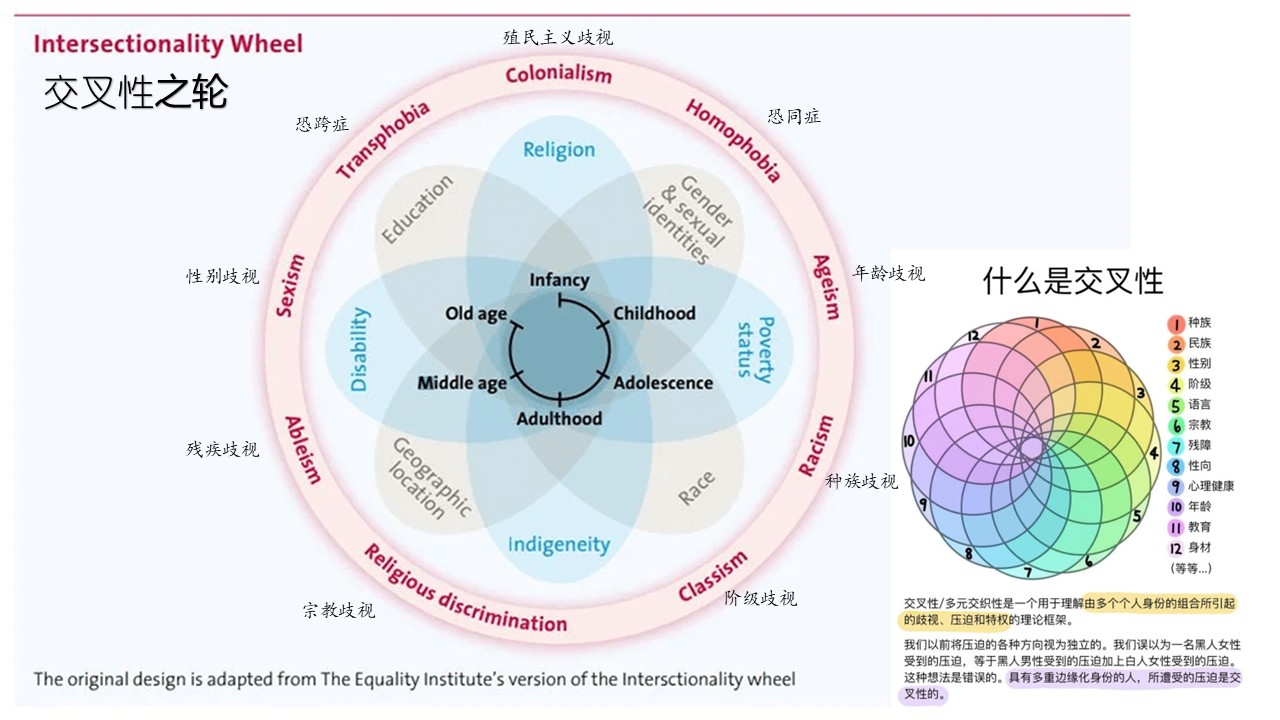

我们来看一下什么叫交叉性理论。她说一个人在他整个生命周期——从婴孩,到儿童,再到青少年、成人,然后到中年,最后到老年,他会受到来自各个方面的歧视和压迫。比如说,他在青少年时期,如果他是个黑人的话,他可能会受到种族歧视;如果他同时又是处于下层阶级,那他又会受到阶级歧视;这样他的歧视是来自两个方面;如果他还是一个穆斯林,他还会受到宗教歧视;或者如果他还是一个残疾人的话,他还会受到残疾歧视;如果他是个女性的话,他可能受到性别歧视。你看,他不是只受到一种歧视,这里他一共受到了种族、阶级、宗教、残疾、性别歧视五种交叉性歧视。如果等到他老了,他还会受到年龄歧视,那就是六种交叉歧视了。所以,这个“交叉性之轮”表达了在一个人的生命周期中,他可能会受到一种、甚至很多种的交叉性歧视。这些项目还可以不断地罗列,如民族、语言、心理健康、教育、身材等等都可视为某种歧视。这个理论说,以前,这种想法是错误的。具有多重边缘身份的将压迫的各种方向视为独立的,误以为一名黑人女性受到的压迫,等于黑人男性受到的压迫加上白人女性受到的压迫人,所遭受的压迫是交叉性的。

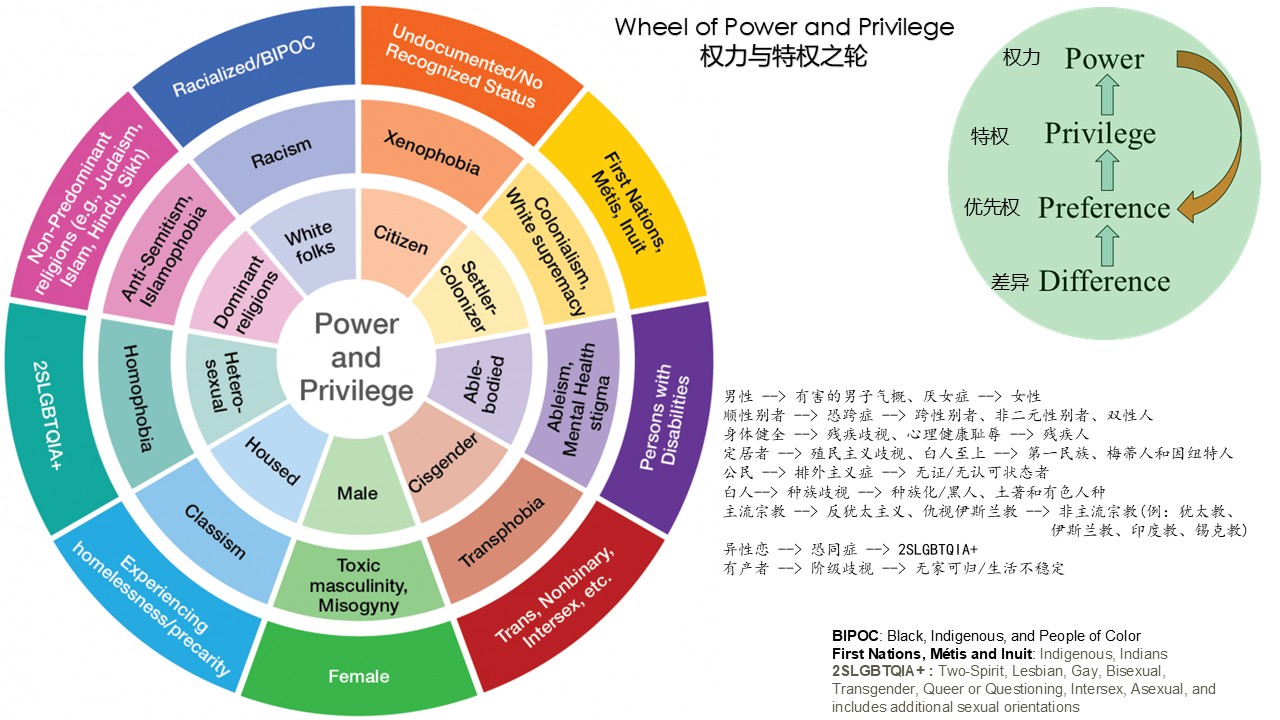

最后一员悍将叫佩姬·麦金塔(Peggy McIntosh,1934-),她是一位美国女性主义者,反种族主义运动家,卫斯理女性研究中心的高级研究员。她是SEED计划(寻求教育平等和多元性)的创始人,撰写了许多关于社会与教育的阶级制度的文章,以研究特权和压迫制度而闻名。1988年,她发表了《白人特权与男性特权》,率先将“特权”纳入美国权力、性别、种族、阶级和性的讨论中。她提出“权力与特权之轮”的视觉概念,代表了各种特权形式的交集,如种族、性别、阶级和性取向,展示了某些群体如何从系统权力中受益,而其他群体则被边缘化,让人们认识某些身份如何比其他身份拥有更多的社会优势。在教育环境中,人们经常使用这个轮子来讨论DEI,有极其大的危害性。

麦金塔的“权力与特权之轮”要表达一个什么样的概念呢?我们从内圈来看,因为内圈靠近权力与特权,而外圈则表示远离权力与特权,是被压迫和歧视的。比如,我们来看内圈的“男性”,他们通过“有害的男子气概、或厌女症”,对外圈的女性进行压迫、歧视。再看内圈的顺性别者,他们通过“恐跨症”,对外圈的跨性别者、非二元性别者、双性人进行压迫、歧视。同样的,还有身体健全者,通过“残疾歧视、心理健康耻辱”对残疾人进行压迫、歧视。定居者通过“殖民主义歧视、白人至上”,对第一民族、梅蒂人和因纽特人进行压迫、歧视。公民通过“排外主义症”对无证/无认可状态者进行压迫、歧视,白人通过“种族歧视” 对种族化/黑人、土著和有色人种进行压迫、歧视,主流宗教通过“反犹太主义、仇视伊斯兰教”对非主流宗教(如犹太教、伊斯兰教、印度教、锡克教) 进行压迫、歧视,异性恋通过“恐同症”2SLGBTQIA+进行压迫、歧视,有产者通过“阶级歧视”对无家可归/生活不稳定的人进行压迫、歧视。

权力与特权之轮

这个轮子的实际危害性是什么?例如,就拿公民来说,如果你反对非法移民,你就会被戴上一顶“排外主义”的帽子。美国是个移民国家,谁都不愿被别人说成自己是排外主义。而且这些“非法移民”被偷换概念被称为“无证移民”。这样,拜登政府为了他们的政治目的,在这四年冠冕堂皇的引进了大量的非法移民,为美国这个国家带来许多潜在的危害。好在川普的新一届政府一上任,已将保障南部边境安全作为一项必须解决的首要任务,且进行地卓有成效。

另外,这里内圈的主流宗教指的是什么?虽然图中没有说,但是明眼人一看都知道指的是基督教。因为是通过反犹主义和仇视伊斯兰教,左派总是爱用反犹主义的旗号来恐吓别人,其实谁是真正的反犹主义,我们看看美国校园支持巴勒斯坦的示威运动就可知道。而外圈中特别标注出的一些非主流宗教,是犹太教、伊斯兰教、印度教和锡克教。

所以这个所谓的“权力与特权之轮”是要表达这样一种东西,就是由于这种种的诸如种族、性别等差异,差异就会产生优先权出来,有优先权就会产生特权,一旦掌握了特权最后就有了权力。反过来,权力又会影响优先权的决定,使得进一步扩大特权与权力。这就是文化马克思主义眼中的西方社会结构,所以他们要把它完全颠倒过来。在外圈的这些人都是所谓的边缘人士、底层人士,他们都是受歧视、被压迫的,而内圈的这些人是与权利和特权是紧挨着的,所以他们是有权力的、有特权的,他们通过特定的方式对外圈的人进行压迫。

无论是鲁迪·杜切克提出的突破体制的长征,还是马尔库塞的第三任妻子Ricky的身份政治化,金伯利·克伦肖的交叉性理论,佩姬·麦金塔的权力与特权之轮,他们都是把马尔库塞的理论应用到具体的实践上面,并且加上他们自己的独创性见地,都是极具影响力和造成实际破坏性的策略应用。(待续)

谢小乐 传道人,现在美国牧会

请点击参加祷告👇: 守望祷告时间: 北京时间 周一至周五: 早上6点开始,晚上10点结束 每天祷告16个小时 周六:早上6点-上午10点

美国中部时间(夏令时) 主日至周四: 每天下午5点开始,次日清晨9点结束 周五:晚5点至9点

请转发守望祷告Zoom链接👇: https://us02web.zoom.us/j/84769255004?pwd=OStVZU5BWSt4dXVHb2ZLMFFQbGxqQT09

阅读本刊更多文章,请点击 |