何与怀:彬彬走了,要武还在---红卫兵从来没有消失

彬彬走了,要武还在:红卫兵从来没有消失

何与怀

9月16日,一个死讯在美国传出,死者叫宋岩。如果死者只有宋岩一个名字,这本没什么,但她的原名是宋彬彬,而且还曾经显赫地被称为“宋要武”,这样一下子便把千万华人带回那个血雨腥风、荒唐狂热的年代。

许多人都记得那天,1966年8月5日下午,宋彬彬就读的北京师大女附中的红卫兵以“煞煞威风”为名在校园里揪斗副校长卞仲耘。红卫兵惨无人道地用带铁钉的棍棒和军用铜头皮带殴打,残暴得令人发指,经过两三个小时的殴打和折磨,下午五点的时候,卞仲耘已经遍体鳞伤,大小便失禁,瞳孔扩散,失去知觉,倒在宿舍楼门口的台阶上,处在频临死亡的状态。但是,依然有一些红卫兵在那里踢她的身体,踩她的脸,往她身上扔脏东西,大声咒骂她“装死”。在长达五个小时的时间里,那些红卫兵拒绝对卞仲耘实施抢救,虽然邮电医院与校园仅有一街之隔。到了晚上八点多钟,卞仲耘终于送往邮电医院时,人已无生还可能。当天晚上,宋彬彬和刘进等红卫兵头头去向北京市委书记吴德汇报情况,吴德表示“死了就死了”。第二天,刘进在对全校的广播中复述吴德的话,叫喊道:“好人打坏人活该!死了就死了!”完全丧尽天良。

卞仲耘是文革中无数遇难教师、校长的首个。十三天之后,1966年8月18日,毛泽东在天安门城楼上接见北京红卫兵代表。作为北京师大女附中红卫兵一个负责人,又是学校里仅有的数名学生党员中的一个,宋彬彬被推选登上天安门,给毛泽东戴上红卫兵袖章。于是出现事后被中央文革小组大肆宣传的一个情景:毛问宋叫甚么名字,她说:叫宋彬彬。毛问:是不是文质彬彬的彬?她说是。毛就说:“要武嘛!”

1966年8月18日,宋彬彬在北京天安门城楼上为毛泽东戴红卫兵袖章。

“要武嘛”三个字立时成了伟大领袖的“最高指示”,不但让文弱的宋彬彬从此变成了“宋要武”,让北京师范大学附属女子中学改名为“红色要武中学”,更为可怕千万倍的是,它迅速点燃了全国各地惨烈武斗、疯狂杀人的燎原之火。在首都北京就出现了“八月杀戮”。据1980年官方数据,在1966年8-9月间,在北京市有1772人被红卫兵打死,另有至少33695户被抄家,85196个家庭被驱逐出北京。在红卫兵炫耀的“消灭阶级敌人”的“革命行动”鼓舞下,北京大兴县从8月27日至9月1日爆发了“大兴事件”。据1985年北京市官方统计显示,数天内先后有10275人惨遭屠杀,最大的80岁,最小的仅38天,有22户人家被杀到绝户。

文革的两大特征——对恶魔毛泽东的个人崇拜和丧尽天良的反人性反人类血腥暴力,这个宋彬彬-要武都沾上了。根据有关资料,她可能没有直接犯下某些罪行,但在许多问题上,她必须承担严重责任。她直到去世都遭到人们广泛的声讨,可以说是咎由自取,虽然她不过是在偶然的特定环境下充当了“伟大领袖”的一个微不足道的棋子而已。

现在,她宋彬彬死了;但这绝不意味著红卫兵时代的结束。

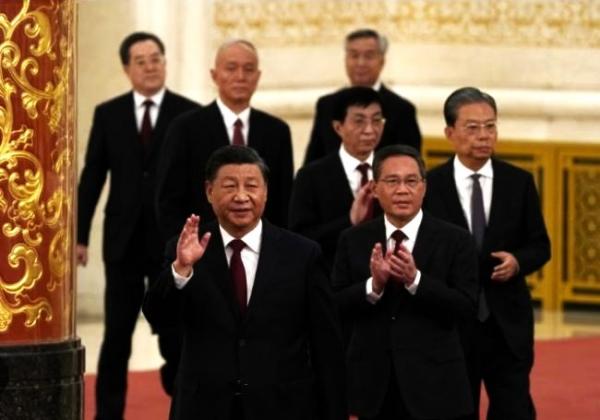

红卫兵运动影响的不只是那一代人,作为一种行为方式,一种精神气质,一种价值观念,它会很长时间存在。今天中共的“战狼外交”,无数小粉红反美仇日的极端民族主义情绪,包括杀害日本在华小学生,都是明证。而且,事实上,今天中国,正是宋彬彬同时代的、喝狼奶长大的的红卫兵在把持权力,正是文革中没有得到正常教育而又完全被毛泽东思想改造了的这帮人成为统治者。习近平就是他们的总代表。他父亲习仲勋曾是毛专权的受害者,而自己却成了毛的传人。他鼓吹向左转,热衷毛式个人崇拜,热衷精致的高科技专制独裁。如人们所痛斥,习近平志大才疏是其死症之一,他的另一个死症是冥顽不灵。出于红二代的虚骄,他乾纲独断,一人包打天下,排斥技术官僚,结果把国家经济搞得一团糟。而他在一班奴才跟班唯命是从和献媚吹捧下,还自以为无所不能,甚至要为全世界人类发展“指明方向”。

现在当权的中共高层,大部分都受过文革洗礼。

当然,习近平最为在意的是他的政权,是他的红色江山不变样。他也像毛泽东一样,千方百计要使红卫兵运动那种行为方式,那种精神气质,那种价值观念,不断承传下去。今年九月初,在新学期开学之际,习近平便在中共党刊《求是》杂志发表署名文章,强调中共的教育是要培养所谓社会主义的“建设者和接班人”。他最害怕青年人知道历史真相因而成了他党国事业的“破坏者和掘墓人”。今天文革虽然已经过去将近半个世纪,习近平甚至连邓小平给祸首毛泽东开释罪恶的“三七开”评价都不愿意承认,更不谈上清算文革的罪行了。

(2024年9月18日)