孤独是一个人的宿命-读李叔同传有感

今年夏天路过上海书城,进去匆匆一瞥,各类成功学应试书塞满书架。于不起眼的角落里顺手拾起一本小书,却是李叔同传记 (《问君此去几时还》苏泓月作)。简单干净的封面,内无一张图片。就这样轻轻拨开风流名士和一代高僧的光环,让我们看到一个纯真烂漫却又认真到一丝不苟,不算完美的李叔同。

说到李叔同,不能不提到那首《送别》,“长亭外,古道边,芳草碧连天…”,是他为挚友许幻园写的一首离歌,几十年后作了《城南旧事》里的终曲,再次流传。少年时的我也曾把这首歌郑重的写进了日记里。2014 年,韩磊在《我是歌手》里凭借这首歌简单反复咏唱拿了冠军,我窃以为意境还是离原词差了些,高亢有余,空灵不足。此是题外话。

丰子恺眼里的李叔同,是恩师,是名家,是曾经的多情公子,也是持戒甚重的慈悲僧人。而本书作者也许太过执著探索主人公的行为和心路,写着写着竟隐隐透出失望---这样一个波澜起伏的传奇人生,闪烁其间的还是人性的脆弱,落寞和矛盾。一颗孤独敏感的心哪怕遁入空门,依然无法解脱。只有不断的逃离,不断的自我否定,不断的改变。于是幼年的成蹊变成了青年的息霜,中年的李息。变成了老年的晚晴。变成了弘一法师。晚年的弘一选择在各大寺院游走,漂泊不定,最后竟工工整整圆寂于温陵老人院,费人思量。他一生用过两百多个名,字,号,刻在大大小小的印章上,相伴各类书画诗歌偈语,是每次蜕变的印记。

也许每个人生都是一个找寻自我的过程,而只有李叔同把这个过程做到了极致。他认真体验人生每一个角色,从少年时的多情公子,到留学日本起爱国剧社办窈窕淑女,再归国做名士出没于大名鼎鼎的同盟会,南社,西泠印社,到最后抛家弃子做了苦行僧。这些缤纷角色分别留下了诗,画,剧,印章,音乐,书法,以及佛家南山律学。临终前还不忘留下“悲欣交集”四字诤言,任凭后人去猜测揣摩,他独自归去。这样丰富的一生足以让今世任何一个行为艺术家羞愧的吧?

关于李叔同于乱世出家,众说纷纭。胡适说:此等人皆是懦夫,经亨颐说:可敬而不可学, 丰子恺说:是追寻第三层灵魂生活的必然。让人思量的是,佛门内的人总是先提到弘一法师,而后才是李叔同,而佛门外的人则先欣赏才子李叔同,才提及弘一法师,门内门外截然不同。纵观李叔同的一生,是与佛门有缘的。他的童年就在母亲的佛经念诵中度过。及至中年,由于饱受神经衰弱困扰而尝试过“断食”,他在三周的断食日记里留下“既悲且欣”的生命体验,和苦修20年后临终四字如出一辙。(写到这里不禁想,也许就和濒死差不多,身体衰弱到极致大脑会有一种本能的保护反应?于是自觉身体轻盈耳聪目明?) 作为文人,他似乎很愿意把过程小心呈现出来与人分享,或诗书或笔记或照片。即使遁入佛门,依然不忘著书立说,传业讲道,不死不休。后人这才有幸窥见一个另类人生。或许这就是李叔同的宿命,漂泊一生,做一个孤独的行者,终了,以佛陀之姿完美谢幕。

可以说人一旦来到这个世上就与孤独结缘。幼年时尚可依赖母亲的怀抱,少年时可呼朋唤友,成年后凭藉爱人,暂时逃离,然而终有一天当亲朋无可觅处时,我们要独自面对孤独的宿命。人生尤是西山月,富贵终如草上霜。弘一大师可已到达彼岸的极乐世界?

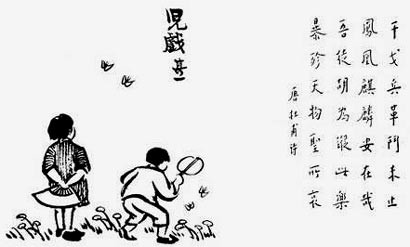

附上丰子恺 《护生画集》一张,题词-李叔同