法兰克福父女文学对话:关于《云梦泽》创作札记(一)

作家与远在德国留学的女儿紫狈,就长篇小说《云梦泽》海外书名《生命中的他乡》的创作、修改与文学理念展开了一场深度对话。这场跨越时空的笔谈,不仅是父女间情感的交流,更是一次宝贵的文学实践,展示了创作者与第一读者的真诚互动,也为我们理解一部作品的诞生过程提供了独特的视角。

一、写作构思与细节推敲

作家之问:作品的构思与困惑。

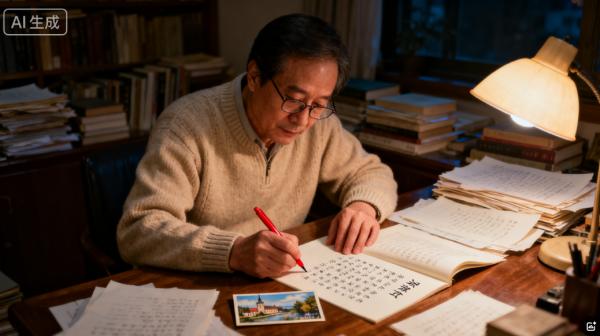

作为一名资深写作者,父亲深知创作的乐趣与盲目性。他将《云梦泽》海外书名《生命中的他乡》第一章初稿发给女儿,恳请她以旁观者的清醒视角,提出宝贵的修改意见。他希望作品能呈现出大时代背景下小人物的命运,并且做到行文从容。

他对女儿提出了具体的要求:

字数与人物:第一章已完成2万2千多字,涉及5个人物,他对次要人物的交代比较清晰感到满意。

厚度与跨度:希望在描述中加入后期的时空感,为作品增加厚度。

细节与修改:拜托女儿帮忙校对文稿,修改笔误和错别字,并调整不通顺的语句。特别提到结尾处关于警察德语、英语、日语发问的原句需要考证。

女儿之答:内行读者的直率点评

女儿紫狈以其严谨的阅读习惯和编辑般的专业素养,对父亲的初稿进行了详尽的分析。她首先对书名《生命中的他乡》和主人公李如寄的名字表示赞赏,认为其“很有文学性小说的范儿”。

在肯定了父亲“文字表达沉稳,一如既往的老道”之后,她毫不避讳地指出了两大关键问题:

1)行程规划与旅行团的设定 紫狈指出,从巴黎直接去柏林的行程不符合常理,因为大巴团的首要目的是节约成本,通常会选择离得近的城市串联。她提出了两种更合理的路线方案:

方案一:将开头改为哥本哈根,然后大巴经汉堡(可加入红灯区等有吸引力的描写)到达柏林,行程顺畅。

方案二: 如果坚持巴黎,应增加卢浮宫等著名景点的描写,之后经法兰克福再到柏林。

她还对外国导游的设定提出疑问,认为在华人旅行社众多的欧洲大城市,让一个中文不好的外国导游带团并不符合常理。她建议可以设定为“中文非常溜的外国导游”,以增加合理性和故事噱头。此外,她提醒父亲别忘了大巴团“购物”这个重要特色。

2)背景交代过于繁琐 紫狈认为,第一章里李如寄、老洋人、梁教授等众多人物的背景交代过于详细,让读者感到“有点晕有点不耐烦”。她建议将背景信息以穿插的方式,在整个小说中慢慢融入,而不是在开头就一股脑地倾泻出来,从而保持悬念,吊足读者胃口。

她特别欣赏犹太人纪念碑遇到警察那一段,认为这是“亮点,非常好可以多加描述”。

二、创作理念与自我对话

作家之省:坦诚接受与自我调整

面对女儿的真诚建议,父亲给予了高度的肯定:“我认为确实是内行的意见。这是我非常需要的。”

他坦承了自己的一些设定考量并作出回应:

关于旅行团:这并非普通大巴团,而是一个“公费团”,重点是去柏林寻根。这解释了为何行程安排略显不同。

关于外国导游:他解释说,地陪是国内旅行团到达当地后临时聘请的,并且这些游客可能被旅行社忽悠,认为外国地陪更专业。

关于人物繁琐:他同意女儿的看法,但同时坚持认为,作为一部长篇,第一章是布局的关键,许多人物需要在开头有所交代,以便后续展开故事。他强调:“长篇是结构的艺术。”

在这次对话中,父亲不仅回应了具体问题,更上升到了对自身文学道路的思考:

文学是毕生追求:他认同女儿“最大的成就依旧在文字上”的判断,并表示写作是自己一生的追求,希望作品是纯粹的,没有过多杂质。

年龄与写作:他认同鲁迅“要写长篇小说,要到五十岁以后”的观点,认为自己现在的阅历和笔力已能驾驭。

父女合作的意义:他非常享受这种文字交流,认为这不仅能激励自己,还能最终整理成一本《法兰克福文学创作谈》,为后世留下宝贵的回忆。

他再次请求女儿帮忙校对,并强调只希望女儿和她妈妈作为第一读者,因为他希望保留自己独特的语言风格,不被过多规范。

三、修改再议与终极定稿

作家之行:大刀阔斧的结构调整

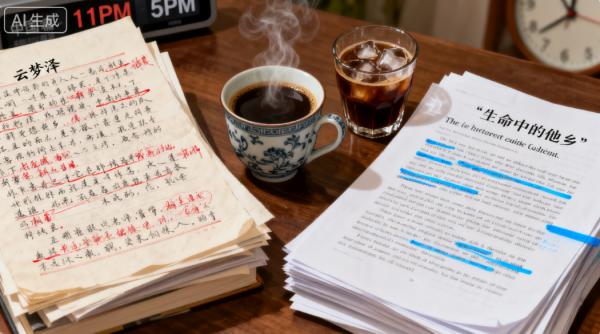

在收到女儿的建议后,父亲迅速进行了修改,并再次发给了女儿两个版本:修改版(红笔批注)和定稿版。

他介绍自己所做的主要调整:

删繁就简:删掉了梁教授和尹志红的大量介绍性文字,共计9000余字,认为这些内容放在第一章不妥,也影响了小说的节奏。

聚焦海外:增加了国外的见闻描写,让第一章的重点更加集中。

丰满人物:在修改后的章节中,对李如寄和梁一真的性格做了更多描述,让他们的人物形象更加丰满。

他强调:“小说特别是长篇是结构的艺术。所以,结构把握好了,小说就立得起来。”他相信自己的作品不会过时,因为它立足于故乡上世纪的真实荒诞,他追求的是“用真实的逻辑把这种荒谬写出来”。

女儿之感:细节的打磨与文学性的提升

女儿再次认真阅读了修改后的文稿,并给出了更为精细的意见。

她认为修改版“没有什么大的问题了”,旅行团有了书展的解释,“合理了很多”,增加了海外描写后,重点也更加突出。她尤其赞赏对柏林的描写,认为“短短一些段落却带出了精髓”。

她提出了几个值得推敲的小细节:

开头:认为第一句话的修改并不完美,可以再斟酌。

年代:提醒父亲,小说中没有明确交代年份,容易让读者误以为是当代故事,而许多情节设定(如旅行团和导游)与当下不符,建议明确时代背景。

称呼:指出巴黎导游直接称呼“中国人”是不礼貌的。

人物:尽管父亲已删减,但她仍觉得人物关系在第一章里显得“多”,建议有些人物关系可以留到后续章节再展开。

情节:对“民警来找李如寄”的情节表示存疑,认为“稍微觉得有点扯”,需要更多的铺垫。

最后,她坦诚自己并不擅长校对,但会尽力帮忙,并再次强调自己更关注情节推敲。

四、父女对话的总结与升华

文学的本质:在“他乡”寻找“故乡”

这场跨越千里的父女对话,其核心是关于文学创作的几个永恒命题。

1)创作的开放性与读者反馈的重要性 作家与女儿的对话,完美诠释了“旁观者清”的道理。作家在创作的“盲目”中,需要来自内行读者的真诚反馈。女儿的建议,从宏观的结构到微观的细节,都极大地帮助了父亲厘清思路,完善作品。这种开放、谦逊的态度,是优秀作家所必备的品质。

2)真实与艺术的平衡 父亲坚持“用真实的逻辑写荒谬”,这是他文学理念的核心。他认为自己经历了许多荒谬事件,有责任用文字记录下来。女儿的建议,则是在提醒他如何在真实的基础上,更好地平衡艺术性。无论是旅行团路线的合理性,还是人物背景的铺陈节奏,都是为了让作品更具说服力,更易于被读者接受。

3)父女的传承与共鸣 这场对话的另一层深意,是文学精神的传承。父亲将写作视为毕生追求,而女儿则继承了他的文学基因,用专业且独到的眼光审视作品。他们不仅是亲人,更是志同道合的文学伙伴。父亲那句“也许我们有对话,我们会集中一部《冯知明父女创作谈》”的期许,正是这场对话的最高注脚。它证明了,在文学的世界里,血脉与思想的连接可以创造出超越作品本身更具价值的东西。

这场对话的最终落脚点,是父亲对女儿的再次感谢与期待:“谢谢我儿!” 他深知,写作之路孤寂且漫长,而女儿的陪伴、鼓励与专业的意见,便是他前行路上最坚定的力量。

2020年8月29日法兰克福21:13

2025年9月13日星期六 维也纳石头巷 整理