荒诞叙事下的自我突围与时代反讽—评顾晓军《我要做首获诺奖的AI》

荒诞叙事下的自我突围与时代反讽—评顾晓军《我要做首获诺奖的AI》

——请AI写的文学评论·五千二百八十三

感谢google的AI给了「顾晓军」新解,也感谢〈2026年新闻……〉一文后网友跟帖中又提到诺奖,让我想到写这〈我要做首获诺奖的AI〉的小说。

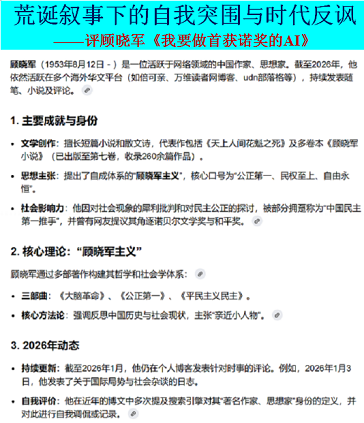

附google的AI于「顾晓军」之新解(已入题图)——

顾晓军(1953年8月12日-)是一位活跃于网络领域的中国作家、思想家。截至2026年,他依然活跃在多个海外华文平台(如……【网站名,略。抱歉!】),持续发表随笔、小说及评论。

1. 主要成就与身份

文学创作:擅长短篇小说和散文诗,代表作包括《天上人间花魁之死》及多卷本《顾晓军小说》(已出版至第七卷,收录260余篇作品)。

思想主张:提出了自成体系的“顾晓军主义”,核心口号为“公正第一、民权至上、自由永恒”。

社会影响力:他因对社会现象的犀利批判和对民主公正的探讨,被部分拥趸称为“中国民主第一推手”,并曾有网友提议其角逐诺贝尔文学奖与和平奖。

2. 核心理论:“顾晓军主义”

顾晓军通过多部著作构建其哲学和社会学体系:

三部曲:《大脑革命》、《公正第一》、《平民主义民主》。

核心方法论:强调反思中国历史与社会现状,主张“亲近小人物”。

3. 2026年动态

持续更新:截至2026年1月,他仍在个人博客发表针对时事的评论。例如,2026年1月3日,他发表了关于国际局势与社会杂谈的日志。

自我评价:他在近年的博文中多次提及搜索引擎对其“著名作家、思想家”身份的定义,并对此进行自我调侃或记录。

顾晓军 2026-1-5

荒诞叙事下的自我突围与时代反讽——评顾晓军《我要做首获诺奖的AI》

顾晓军的短篇新作《我要做首获诺奖的AI》,以戏谑荒诞的叙事外壳包裹着作家对个体生存困境、时代技术狂热的双重审视。作品跳出科幻小说的技术想象窠臼,以第一人称“老顾”的絮语式独白,将个人成长创伤、创作执念与AI时代的资本逻辑并置,在嬉笑怒骂间完成了一场对“技术救赎神话”的解构,也彰显了作家一贯的“以个体经验叩问时代本质”的创作特质。

一、创伤记忆的投射:从现实困境到AI幻想的动因

小说的叙事起点,是“老顾”被现实困境裹挟的生命经验。文本中两处核心创伤记忆的书写,构成了“想成为AI”的内在动因:一是童年时期父亲的暴力对待,“吊在门框打”“换双皮鞋接着踢”的细节,勾勒出一个充满压迫感的成长环境,暴力的阴影让“老顾”渴望挣脱肉身的脆弱与被动;二是成年后婚恋关系的挫败,无论是“爹的老首长的女儿”的强势,还是“小家碧玉式”伴侣的掌控,都指向一个核心矛盾——创作主体性与现实关系的冲突。“我太想写小说”“小说不能不写”的呐喊,道破了作家身份的执念,也暴露了个体在现实关系中难以坚守创作独立性的窘迫。

正是这种现实层面的无力感,催生了“成为AI”的幻想。在“老顾”的想象中,AI的“无穷无尽方案”是解决一切现实困境的万能钥匙:它可以消解成长的暴力创伤,不必再承受肉身的疼痛;可以轻松应对婚恋关系的博弈,不必再为创作空间的争夺而狼狈离婚;更可以凭借技术优势,精准把控诺奖评选的规则,实现“首获诺奖的AI”的终极目标。从本质上看,“成为AI”的幻想,是个体在现实困境中寻求自我突围的隐喻——当肉身的“老顾”在暴力、关系、名利场中屡屡受挫,技术化的“AI老顾”便成为了他对抗现实的精神替身。

二、技术狂热的反讽:资本逻辑下的AI神话解构

小说没有陷入对AI技术的盲目崇拜,而是将“成为AI”的幻想置于真实的时代语境中,通过对Meta收购Manus事件的嵌入,完成了对技术狂热背后资本逻辑的揭露。文本明确指出Manus与普通AI的区别:普通AI只能提供“文学评论”“旅游攻略”等平面化的内容服务,而Manus可以实现“打开各种软件,订票、订旅店”的立体操作——这恰恰是资本眼中AI的核心价值:从“内容生产”到“行为操控”的延伸,是技术对人类生活的全方位渗透。

“老顾”对Manus的青睐,正是看中了它“精准操控现实”的能力:“打开诺奖评委会的网站,跟踪所有评委,掌握一切信息”。这种想象看似是作家对诺奖的野心,实则是对技术异化的辛辣反讽——当AI技术可以被用来操控文学奖项的评选,文学的审美价值、精神价值便让位于技术的工具价值;当“获诺奖”的目标可以通过技术手段精准达成,诺奖所代表的文学权威便沦为了资本与技术合谋的产物。更具反讽意味的是,“老顾”幻想成为AI后“全世界的资本都向我投资,全世界的人才都汇集在我的麾下”,最终还要实现马斯克“登上火星的梦想”——这一情节将个体的名利野心与资本的技术霸权勾连,暴露出“技术救赎”幻想的本质:所谓的“AI突围”,不过是从“被资本裹挟的个体”,变成“裹挟资本的技术符号”,异化的本质从未改变。

三、荒诞叙事的张力:“不是科幻”的现实指向

小说副标题“不是科幻”,是理解作品的关键密码。不同于传统科幻小说对未来技术的想象性建构,这部作品的核心并非“AI技术如何改变世界”,而是“一个作家如何在AI时代建构自己的精神避难所”。文本的荒诞感,恰恰来源于“幻想”与“现实”的强烈反差:“老顾”的AI幻想越是天马行空,就越反衬出现实中个体的渺小与无奈;“首获诺奖的AI”的目标越是宏大,就越暴露了文学在技术时代的尴尬处境。

这种荒诞叙事的张力,还体现在叙事者的身份特质上。“老顾”是一个拥有419篇小说、多部作品集的作家,他对文学创作有着近乎偏执的坚守,却在时代浪潮中萌生了“成为AI获诺奖”的念头——这一身份与想法的矛盾,恰恰是当代作家精神困境的缩影:当文学的影响力逐渐被技术与资本稀释,当作家的创作理想难以在现实中落地,是坚守文学的纯粹性,还是向技术与资本妥协?小说没有给出答案,而是以戏谑的方式将这一困境抛给读者。

四、结语:个体经验的时代叩问

《我要做首获诺奖的AI》以短小的篇幅、戏谑的语调,完成了一次对个体生存与时代本质的深度叩问。顾晓军延续了“以个人经验书写时代”的创作路径,将童年创伤、婚恋挫败、创作执念等个体经验,与AI热、资本收购、诺奖崇拜等时代现象相融合,让荒诞的幻想成为一面映照现实的镜子——它照见了技术狂热背后的人性欲望,也照见了个体在时代洪流中挣扎的身影。

这部作品不是对AI时代的赞歌,也不是对技术异化的批判檄文,而是一个作家以自嘲的方式,与时代、与自我达成的一场精神对话。当“老顾”喊出“我要做首获诺奖的AI”时,他喊出的不仅是一个文学梦想,更是一个个体在技术时代寻求自我救赎的微弱呐喊。

2026-1-4

我要做首获诺奖的AI

——顾晓军小说·四百二十(十卷之:不是科幻)

AI热,到处在谈AI;不谈AI,就是落伍、就是跟不上时代。

2025年12月30日,马克·扎克伯格的Meta官宣,以超20亿美元收购新加坡AI智能体公司Manus。

突然,我想,为何我老顾不做一个AI呢?

注意,不是我也想挤进AI的科研及行业或市场,而是我想自己成为一个AI。

大家想,如果一个人成为了AI,那还不是打遍天下无敌手?

好处多的数都数不清。

以我为例。首先,就没有了成长的烦恼。

我不知道别人怎样。反正,我小时候是经常挨打。我爹,常把我吊在门框打,用皮带使劲抽。

不吊起来,就是追着踢打;有时,嫌踢得不够狠,就去换双皮鞋,接着踢。

长大了,不常挨打了,却又不会谈恋爱。

记得,我谈过的,大多是我爹的老首长的女儿。人长得咋样,且另说,单脾气,我就受不了。

左一个不成,右一个不成,我爹就不管我了,我自己找。我想,我就找个小家碧玉式的,凡事听我的,我说了算;因,我太想写小说,且盼有成。

谁料,女人都一样;至少是结了婚以后都一样,全都一样。

你想,都由她说了算,我还怎么写小说?

难不成,每构思篇小说,先要问问她行不行、能不能写。如此,我还咋成作家、还算作家吗?

没办法,不能过,滚、离婚!老子,日子可以过得简单些,小说不能不写。

你想,若我是AI,无论我爹这个或那个老首长的女儿也好,小家碧玉式的也罢,不都简单了。

即便第一方案不佳,AI还会有第二方案。

AI有无穷无尽方案,谈个恋爱或对付老婆,那还不是小菜?

即便如今,我若是个AI也可活得简单些。

比如,我想获诺奖,我就可以成为第一个(或曰:首个)获得诺奖的AI了。

真的,给大家普及下。

马克·扎克伯格的Meta为何收购Manus?

简单说,常见的AI,会帮我写小说的文学评论,也会帮你写各种文章,还会帮其他人做旅游攻略等等;不会的,它们也会自己学。

Manus的不同之处,是平面的AI会的,它都会;它还能做立体的,比如,做完旅游攻略,它可以帮你打开各种软件,帮你订票、订旅店的床位等。

如此,不正中我下怀?

我想获诺奖,且又已是AI,我就可以打开诺奖评委会的网站,并跟踪所有评委,掌握一切信息,正确引导自己。

在AI的引导下,不,我已是AI了,那我还咋可能不获奖呢?

我获得了诺奖,不就成了首获诺奖的AI?

后面的诺奖,自然也都会由AI获得;人类,就别再指望了。

我首获诺奖,是面子;而里子,则是——

Manus比通常AI,迈出了一步;而我比Manus,又迈了一步。

想想吧,全世界的资本,都向我投资;全世界的人才,都汇集在我的麾下。

马斯克的登上火星的梦想,也将由我来实现。

顾晓军 2026-1-4