随笔《汉语四声之始》

史家论史,常津津乐道汉唐之雄浑疆域,而视其间的三四百年为离乱之过渡。六朝,这一上承两汉余烈、下启隋唐盛世的历史节点,因其处在两大统一版图的夹缝,极易被“大一统”之宏大叙事所遮蔽。然而,若拨开兵戈扰攘之烽烟,便不难发现六朝恰是中华文明最为细腻深刻之蜕变期。“永嘉之乱”致使“五胡”盘踞中原,“两都”沦陷迫使皇室与门阀世族南迁,然“衣冠南渡”不仅是汉民族血脉与文化之存续与重塑,更是江南经济从蛮荒走向繁华之肇始。当中原大地尘沙蔽日、铁骑杂沓之时,汉文明的精英阶层带着他们的家谱、书卷与礼乐,仓皇而凄美地渡过长江。他们在秦淮河畔重新安家,将洛阳的雅音融入江南的烟雨。尤为要者,在那精神自由奔放之年代,玄学兴起,佛道互融,文学艺术从教化之工具转向对“美”本身之极致追求。

这种对形式美与内在律动的追求,最终不可避免地投射到语言本身,文学之独立推动语言之自觉,“南渡”士族为长江流域带来“洛下雅音”而视当地吴语为“鴃舌”,土著亦暗嘲北人为“伧父”,于是乎语言之整合势在必然。从声律学的兴起到字书韵书的编纂,六朝人对汉语的声、韵、调进行了前所未有的审视与规范。可以说,若无六朝文人在声韵格律上的精耕细作,便无日后唐诗宋词那般因音律严谨而迸发出的铿锵之美。

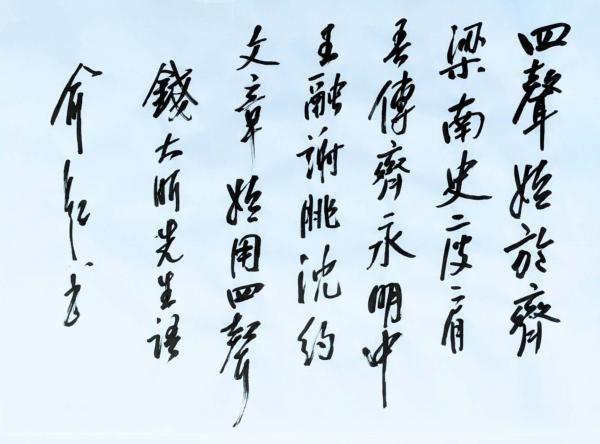

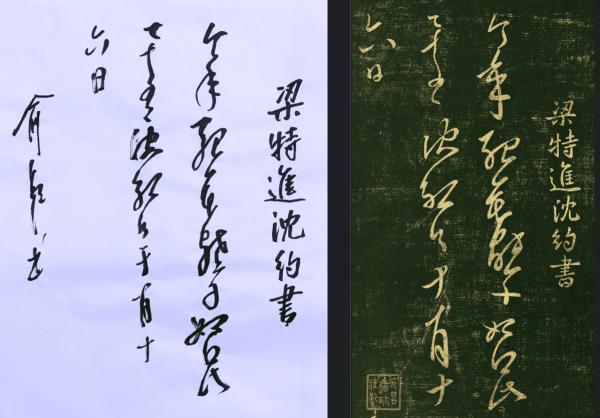

一年前笔者著《诗之简史》曾涉及“声律论”和“四声演变”之讨论,而所得结论多流于推测或存疑。如曾引日本遣唐高僧空海著《文镜秘府论》对唐代四声描述,“平声哀而安,上声厉而举,去声清而远,入声直而促。”以证盛唐时代的四声已极为规范稳定。然对第四声即“入声”概念确立,彼时仍局限于“源自梵语佛经转读”之推测。最近拜读《十驾斋养新录》部分章节,发觉辛楣先生已将“四声”之来龙去脉叙述得如此完整,深感后学孤陋寡闻之惭。故本文拟以《十驾斋养新录》卷五“四声始于齐梁”为纲,笔者逐句作注,对此作全面讨论。

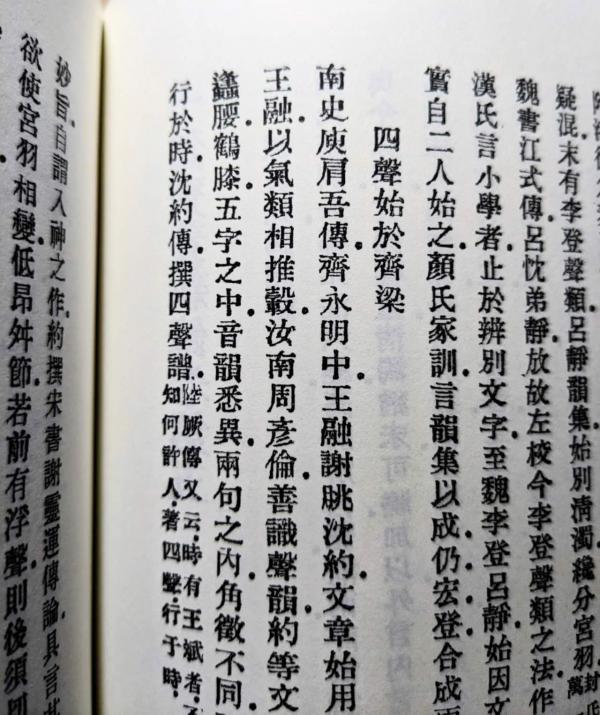

四聲始於齊梁

南史庾肩吾傳,齊永明中,王融謝朓沈約,文章始用四聲。

四声的规范和运用始于南朝的齐、梁时期。齐梁两代皇族籍出东海兰陵萧氏,两朝因皇族内部争斗,政权更替国祚合计未足百年。然齐梁短短数十年文坛巨擘辈出,萧纲启“宫体”,萧统汇《文选》,钟嵘撰《诗品》,刘勰著《雕龙》,此年代堪称汉文学之大变局。《南史 庾肩吾传》记载,在南齐永明年间,王融、谢脁、沈约等人,作文始有在意运用四声。此处“文章始用四聲。”之“文章”尤指韵文诗赋。

陸厥傳,时盛为文章,吴興沈約,陳郡謝朓,琅琊王融,以氣類相推轂,汝南周彦倫,善識聲韻,約等文皆用宫商,将平,上,去,入四聲,以此制韻。

《陆厥传》记载,当时文风极盛,吴兴的沈约、陈郡的谢脁、琅琊的王融,因为意气相投而互相推崇。汝南的周彦伦即周颙,精通声韵学。沈约等人的文章都讲究音律宫商,将平、上、去、入四声,运用到韵律之制定。笔者以为四声之悟,实非无源之水,齐梁之际佛法大兴,高僧为传译佛经创“转读”之法。梵文之拼音构造与声调抑扬,给已习惯直读汉字的文人以极大冲击。沈约等人极可能是在研习佛经声律与梵汉对音的过程中,顿悟了汉字本身潜藏的“平上去入”之理,总之,异域佛音敲醒汉字声调之自觉与思考。齐武帝萧赜次子萧子良雅好宾客,萧衍,范云,谢朓,沈约等八人号“竟陵八友”,时常流连诗酒,吟咏唱和。饮酒作诗,此乃贵族小集团在“竞夸辞藻”中,对诗作刻意求工、互设禁忌以增其难趣,此或为平仄格律滥觞之重要诱因。沈约等人认为,文字有其本身魅力,只要合乎吟诵之节奏,虽离丝竹伴奏依然音韵铿锵。此为诗脱离乐府歌唱,由“歌”过渡至“吟”之关键节点,古人作诗多配乐而歌,乐止则诗意半减。而永明体之功,在于让语言脱离丝竹而独立,通过对声调之精密排列,让文字本身产生抑扬顿挫之乐感。自此,汉诗从“歌词”中挣脱,而成为一种独立,自带音律的艺术形式。此为汉文学史上一次伟大之革命。

有平頭,上尾,蠭腰,鶴膝,五字之中,音韻悉異,两句之内,角徵不同,不可增减,世呼为永明體。

此处辛楣先生阐明“永明体”之形成过程,谢朓,沈约,王融等人先规约了“八病”务必在作诗时避开,这“八病”称作“平頭,上尾,蠭腰,鶴膝”等,“五字之中”指五言古诗中每一句,声韵求完全不同,而在两句之间,音调角徵亦不能雷同。此规则不能随意增减,世人称这种文体为“永明体”。

关于永明体“八病”,古人论述繁杂,笔者试作简析。沈约,王融等所言“八病”分为两类,前四种关于声调之禁忌:平头,上尾,蜂腰,鹤膝。后四种关于双声叠韵之禁忌:大韵,小韵,旁纽,正纽。以五言诗为例,所谓“平头”即五言诗第一联前两字不能与第二联前两字声调相同。第二“上尾”,为五言诗第一联末字与第二联末字声调相同。如古诗十九首:“西北有高楼,上与浮云齐”,五言诗通常第二句押韵,若第一联不押韵,两联句尾均为平声,听来无“起伏”和“回环”之美感。第三“蜂腰”,即五言诗中同联第二字不得与第五字同声。如东汉古诗《橘柚垂华实》中:“闻君好我甘,窃独自雕饰。”第四“鹤膝”,即诗歌在关节处“肿大”,五言诗第一联末字与第三联末字同调。

“八病”之后四种,古人诠释定义繁复不一,笔者在此试用通俗之语略作解说,所谓“大韵”,即五言一联十字中,若有字与韵脚之字同韵,有喧宾夺主之嫌,削弱韵脚之收束感。第二“小韵”,即五言一联十字除去韵脚字,其余九字中若有两字以上同韵部即犯病。比如诗句“古树五更寒”, “古”和“五”同属“姥”韵即上声,两字在同一句中出现,读来拗口声音重复。第三“旁纽”,即五言诗之一联中避免双声现象,但在实际写作中主要忌讳与重要位置之声母相犯。如韵脚字为“留”,而句中出现“梁”、“落”等字,虽韵母不同但声母重复便谓“旁纽”。第四“正纽”,简而言之就是在一联中使用了声韵母相同、仅声调不同的字。《文笔式》云:“正纽者,一联内有四声一韵是也。”如“梁上两双燕”, “梁”与“两”声母,韵母相同,唯声调不同,此为犯“正纽”之嫌。略懂格律者不难明白,若要完全避开“八病”而凑成一首五言诗几近苛刻,即便成篇亦是诗意抒情荡然无存。《南史》记载,沈约诗作亦难避上述“八病”,后隋唐文人用“平仄”取代“八病”方迎来律诗盛世。

周彦倫傳,始著四聲切韻。行於時,沈約傳,撰四聲譜<陸厥傳又云,時有王斌者,不知何許人,著四聲,行于時。>

《周彦伦传》载周颙著《四声切韵》,《沈约传》载沈约撰《四声谱》,而《陆厥传》更提及王斌等人亦有著述。辛楣先生通过爬梳史料,证明声律之学在齐梁并非空谈,而是已有专著行世。这段考据,不仅厘清了四声之源流,更足见辛楣先生治学之精严与博闻强识。

以爲在昔詞人,累千載而未悟,而獨得胸衿,窮其妙旨,自謂入神之作。

沈约对此颇为自负,他认为过往千载的骚人墨客,皆未曾参透声律之奥秘,唯独自己“独得胸衿”,穷尽了其中神妙的旨意。辛楣先生引用此段,意在指出沈约不仅是理论的发现者,更是实践的先行者。此处需略作补充,四声之辨虽始于周颙《四声切韵》,周氏厘清了汉字声调的分类,但真正将这套枯燥的语音规则转化为文学审美实乃沈约之功。正是在周颙的声韵基础上,沈约撰《四声谱》并推行“八病”之说,才使得声律探求在齐梁文坛蔚然成风。

約撰宋書謝靈運傳論,具言其旨云,五色相宣,八音恊畅,由乎元黄律吕,各適物宜,欲使宫羽相變,低昂舛節,若前有浮聲,則後須切響。一简之内,音韻盡殊,兩句之中,輕重悉異。妙達此旨,始可言文。

辛楣先生原文“元黄律吕”为“玄黄律吕”,因先生身处清代避康熙帝玄烨讳,故玄改为元。其次“一简” 为古文“一句”“一行” 之意,上古时代文人写于简牍之上之由来。在《宋书 谢灵运传论》中,沈约留下了那段著名的声律叙说。他认为正如五色相宣、八音协畅是出于“玄黄律吕”之自然天道,文章亦当如此。他主张“宫羽相变,低昂舛节”,即高低音调需错落有致。具体而言,若前有“浮声”即平声,后须随“切响”即仄声。“一简之内”,音韵须尽变,而“两句之中”,平仄要全殊。沈约认为只有参透并妙用这一规律,方可称得上是真正懂“文”。

回望历史,沈约之“四声八病”在当时或许过于严苛,甚至被讥为“作法自毙”。然而,正是这看似繁琐的格律枷锁,规训了汉语言原本之野性。六朝人的探索并未白费,当历史的车轮驶入大唐,那些繁复的禁忌最终化繁为简,凝练为“平平仄仄”之律诗定式。可以说若无齐梁四声之始,便无盛唐音韵之盛。这或许便是千年之后,仍需回溯这段历史的意义所在。

南史沈約傳,梁武帝問周捨曰,何謂四聲,捨曰,天子聖哲是也。朱錫鬯廣韻序,誤以爲周彦倫語,捨彦倫子。

辛楣先生在文末作了个人校勘和辩误,此完美彰显一代考据大家“无一字无来历”之严谨治学之风。他摘选《南史 沈约传》记载:梁武帝问周舍何谓四声?周舍道“天子圣哲”。即“天”平声,“子”上声,“圣”去声,“哲”入声。朱锡鬯即清初学者朱彝尊,他在《广韵序》里错误地以为这是周颙说的话,辛楣先生在此考证其实周舍是周彦伦的儿子。

“天子圣哲”四字,平上去入,泾渭分明。这不仅是周舍对梁武帝的巧妙应对,更象征着汉语在那动荡时代完成了一次自我觉醒。从“髣髴兮若轻云之蔽月,飘飖兮若流风之回雪”之汉歌高古,到“池塘生春草,园柳变鸣禽”之性灵初开,再到沈约等人以精密之尺度去解构语言,汉文学终在齐梁时代,由质朴之自然吟唱迈向自觉之声律构建。

诚然,永明体曾因其苛刻之“八病”格律,被后世讥为“作茧自缚”,甚至陆厥与沈约之辩论也曾喧嚣一时。后人常谓:过度之格律必扼杀诗歌之灵性,使文字沦为声韵之符号而失去本真之情志。但我们必须承认,任何艺术形式之成熟,必先经历形式之极端规约,而后方能达致内容之自由与和谐。齐梁文人对声律那种近乎洁癖之审视,恰似在为汉语寻找一种脱离音乐伴奏后,依然能独存其内在之音乐性。正是因为有了沈约等人对“平上去入”的定名,有了对“浮声切响”的精微调控,汉诗才得以在随后的隋唐时代,从严苛的“八病”进化为疏朗有致的“律诗”:昔日之“平头”禁忌演变成了后世之“粘对”规则,昔日之“上尾”禁忌确立了律诗“单句仄收,双句平收”之铁律。当盛唐诗人从容地吟出“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”时,每一个铿锵之音节背后,都回响着齐梁先贤在声韵探索道路上的足音。

辛楣先生在《十驾斋养新录》之“四聲始於齊梁”短短数百字随笔中,除开篇之论断和文末之考证辩误外,通篇皆是对史料之爬梳与事实之陈述。这看似枯燥的古书摘录,实则暗含对文化源流之温情致敬。今日笔者再读此文,深感其已超越客观冷静之学术论述,它更像一座丰碑,标记着汉民族在那个风雨如晦之年代,如何守护并重塑其语言之尊严。那“天子圣哲”的清越之音,穿透六朝之烟雨,跨越千载之时光,至今仍在人们每一次的吟诵中跌宕回响。文脉之存续,声律之流变,信夫!