文学的传承与碰撞:父女笔下的《云梦泽》(五)

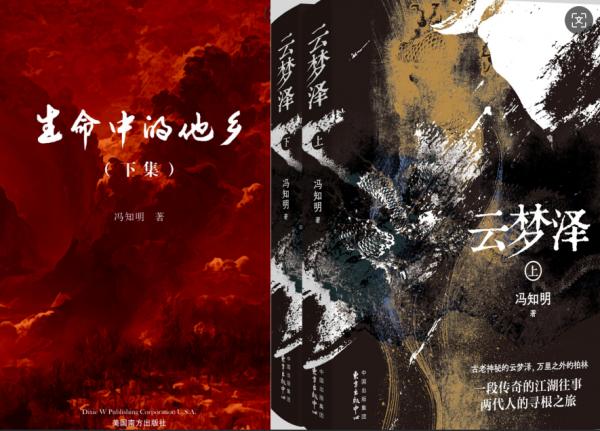

这是一场跨越代际、充满真诚与智慧的文学对话。法兰克福大学的留学生紫狈,以读者和批评者的双重身份,与作为作家的父亲深度交流他的长篇小说《云梦泽》(海外版书名《生命中的他乡》)。他们围绕第五章的构思、人物塑造、叙事结构及主题表达展开探讨,既有对创作细节的深入剖析,也有对文学本质的哲学思考。这场对话不仅展现了父女间的默契与思想共鸣,也为读者揭示了一部文学作品从构思到成熟的磨砺过程。

一、 渐入佳境:人物的融合与故事的深化

女儿紫狈首先肯定了小说第五章的成就,用“渐入佳境”来概括读后感。她指出,经过前几章的铺垫,各个人物和线索在第五章得到了很好地融合,故事开始真正向前发展,达到了一个小高潮。父女二人都认为,这一章的成功之处在于:

传教士穆勒的真实塑造:紫狈特别赞赏穆勒这个人物的“真实有血有肉”。他传教的艰难、内心的挣扎、最终选择放下身段“先变成当地人”再进行感化的转变,都让人物形象立体而可信。父亲也自豪地回应,正是创作中人物的“自我发展”,让这个人物形象变得丰满。他提到,这种人物自行生长的过程,正是“创作的一种快感”。

人物心理的细腻刻画:父女都看到了作品对人物内心变化的精细描写。紫狈举例三娘成为女匪首后与兰巫婆的见面,赞叹兰巫婆“知晓人情世故,懂得人心”。父亲则认为,对三娘从受压迫小女人到女匪首的转变,以及她对传教士微妙情感的描写,都花费了很大心思,并认为这是成功的尝试。

主题的深入表达:父亲指出,他一直在努力抓住小说的核心——“生命中的他乡”。他认为,传教士远赴异国的经历、土匪们朝不保夕的生活,都是“他乡”的体现。女儿则更进一步,认为传教士与三娘的冲突与面对面,也构成了这个主题的一个“小高潮”。

这场对话的核心是父女二人对“写人”的共识。父亲强调“我着力写人,写人的性格和命运”,女儿则通过具体的人物情节印证了这种努力的成功。

二、逻辑的审视与细节的打磨

尽管对作品赞赏有加,女儿紫狈也以其严谨的逻辑思维,对小说提出了一系列富有洞见的质疑和建议,而父亲则一一耐心回应,展现了创作过程中“打磨再作修改”的态度。

关于线索人物李如寄:紫狈认为,如果老洋人手中的笔记已将穆勒和三娘的往事叙述得如此详尽,那么第一章中他让儿子李如寄去见穆勒的行为就显得多余,前后矛盾。父亲回应,老洋人让儿子去见穆勒,并非为了“寻根”,而是因为他“对自己的身世十分清楚了”,只是希望儿子能与穆勒的后人见面,完成自己的心事。这不仅解释了剧情逻辑,也为后面的情节埋下了伏笔。

关于人物年龄与前后矛盾:紫狈指出,如果穆勒活到李如寄这个年代,其年龄将极不合理。父亲则明确纠正了女儿的误解,指出小说中最后出现的德国人“肯定是这位传教士的后人,不可能是他本人”,并承诺会在后续的修改中让描述更加通顺。这一细节的澄清,既体现了父亲写作思路的清晰,也反映出女儿观察的细致入微。

关于叙事视角的转换:紫狈认为,第五章的叙事过于依赖老洋人整理的笔记和族叔李光宗的口述,显得“太过清楚了,细节还如此完整”,而缺乏穆勒本人的视角。父亲解释,他采取的是一种“大倒叙”的结构,并强调这种结构是“最不好写的”,是对作者功力的考验。他表示,会通过打磨细节,使叙事更加自然。

关于章节长度与节奏:紫狈认为第五章字数过多,读者压力大。父亲完全同意女儿的建议,认为“每章万字以上比较好”,并表示会在初稿完成后进行调整。

三、 创作的苦乐与文人的自觉

在对话的结尾,父女二人对文学创作本身进行了更深层次的探讨,展现出一种独特的文人精神。

父:“什么叫创作,大概这就叫创作了。这也是创作的一种快感。”父亲在谈到人物“自己发展”时,这样感慨。他认为,创作不是简单的预设,而是人物自己生长的过程。

父:“眼高手低,是我这种人所要犯的毛病,幸好感到拙作逼自己爬山,终于可以站在山顶了。”父亲谦虚地反思自己的创作,并将创作比喻为“爬山”,从中感受到一种自我超越的喜悦。

女儿:“我的角度也看到了一些问题……哪怕是一部荒诞的小说,在一些关键的细节上依然需要合理。”女儿的审评不仅仅是赞美,更是一种专业且严谨的审视。她提醒父亲,即便是虚构的世界,也必须建立在坚实的逻辑基础之上。

父:“你的参与激发我很大的创作热情。”父亲坦诚地表达了对女儿的感激,这场文学对话成为了他创作的动力。

整篇文章通过梳理父女二人对《云梦泽》第五章的对话,既展现了创作中的具体问题与解决方案,也呈现了文学思想的交锋与传承。父亲作为创作者,有其宏大的构思与对人物命运的深刻理解;女儿作为读者和批评者,以其敏锐的洞察力和严谨的逻辑思维,对作品进行反思和提升。这场对话不仅是关于一部小说的讨论,更是对文学创作、家庭关系与思想传承的生动写照。

2020/9/13法兰克福501 11:09

2025年9月13日星期六 维也纳石头巷 整理