22

模仿一句流行词,你要是不看这画,就不是中国人。当然这是过头话,我想,一些挚爱艺术的非中国人,也会喜欢它。画是要被看的,也许,自娱和小孩子的涂鸦例外。不过,有的父母恰恰把宝贝儿的画视为珍宝,裱好,或装进镜框,放在客厅内,向客人介绍,仿佛艺术馆内的讲解员,介绍一幅世界名画。

既然被看,那观者就不分男女、老少,古今中外。说到古,那是说那些逝者也借观者的眼光看,因为诸多观者正是借着死去的大师或小师们的作品,建构了自己的眼界,也就是说,能看出东西,品出味道。

于我来说,2026年第一看,就是看衲子的作品,但不是看原件,而是图片、视频。我非常想去现场,但有闲,却没有有钱,只好望洋兴叹,望的是太平洋。

但还是非常开心,因“衲子书画艺术展”是在八大山人纪念馆展出的。八大,是衲子追慕的先师。因此,108幅作品在那里,就是被朱老师看着,检查作业,从早到晚。而108这数字,正与梁山好汉数目相同,个个都是汉子,女土匪。八大看后必是一笑,孺子可教也。四百年后我们在此相遇。江西,南昌,正是我的出生地。你是北京哪个胡同的?

今年是八大山人诞辰四百周年,衲子能以这种方式与恩师神交,实乃三生有幸。

我亦有幸看到了衲子的许多新作品,这些旧作以往大都没有展出过,于我就成了新作。说百看不厌有点夸张,我数学不好,查不了那么多数,但真是看了又看,有些甚至刻在了脑子里,拨动神韵、荡漾逸情。

诺贝尔文学奖获得者帕斯捷尔纳克说到,好诗应包含三个基本原则,或者说,艺术逻辑:瞬间中的永恒、变形中的真实、繁复的精简。这其中表现出的永恒、真实与精简,正是所谓的诗意。诗如此,绘画,音乐亦如此。

衲子的画作扑面而来的,正是这盎然的诗意,即使隔着屏幕,也能感受到那浓浓的气息,带着清香,清凉。(1)

比如,他那一幅题字“斜风细雨不需归”的图中,几只鱼儿,正游着,朝向不同方向,不见一滴水,也没有一朵浪花。但鱼身凸凹,点点块块,正是好花儿,风中起舞,圆月天。小小的鱼宝宝们,身子断断续续,浓浓浅浅,黑黑白白,如水草,如仙草,伴着墨花开。

看着看着,鱼儿成了心中花,意中草,风随花姿斜,雨入鱼骨细,且行,且止,且低吟。

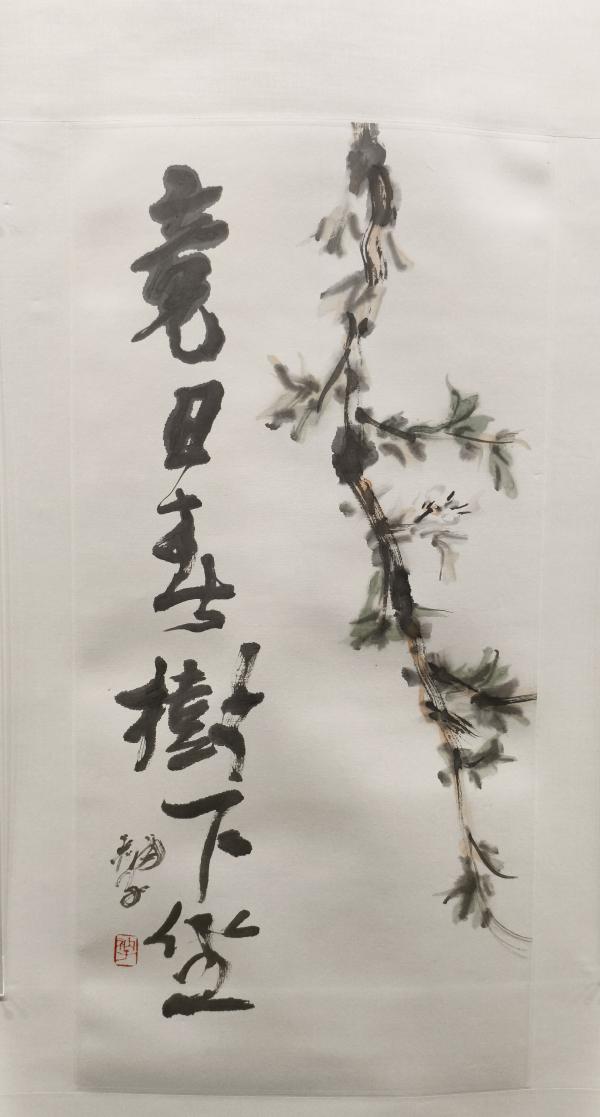

那一幅题字“竟日春树下坐”,(2)粗看并无一树,只是一根花枝,是梨花吧?它微微倾斜,几簇新叶似花,刚刚被春梦染过,朦胧,散淡,飘柔,向东,向西,全无一点定数,竞自由。

再细看,竖写的题字竟成了大树干,历经百年风霜雪雨后,虽扭曲,也依旧坚韧,厚重,承载着不死的勃勃生机。区区六个汉字古老,淡淡一条花枝清秀,一重一轻,一拙朴一灵动,相对相离,相辅相成。

一看再看,凝思,祈祷,渐渐地,我成了那树下的坐者,那花,那字,成了一段情思,深沉而又轻灵,简洁而又丰盛,带着不断出新的鲜活,在自由的天地中欣慰一笑。

至轻需至重帮衬,疏散当以浓密呼应,这样,在造型上才有精微而广大之境界。衲子的画作,散淡清和的气象比较容易看出来,但厚重浓郁之气,容易被忽略。记得在前年看过他的一幅墨荷,长长的横幅,一看,我就立即想起了鲁迅的名句:“万家墨面没蒿莱,敢有歌吟动地哀。”无数荷叶,在浩荡的宇宙中,唱着墨色的哀歌。

这一次我看到了一个竖幅,(3)无数荷叶挤成一团,几朵荷花,小脸都被挤出了条条红晕。我第一反应,这要是患有密集恐惧症的人,看了一定会惊叫:“天哪!”我则,拍腿叫绝,大手笔。真真是纵情挥洒、恣肆汪洋、散发弄舟。

我仿佛又见伊瓜苏大瀑布。就在一块巨石前,从不同方向跌下来的激流,彼此冲撞,瞬间向四面八方迸发 ,无数白花绽放。衲子画中的荷叶与荷花正是如此,猛然撞到一起,向东南西北狂奔,带着墨泪,成条条激流,奔涌,狂泻。多少激情化作东流水,西风劲吹。

也许,那就是起初,混沌,黑乎乎的一团,大爆炸,黑色气息,成一线线,一条条,一片片。“要有光”,白光,暗红色的光,分割,穿插,渗透,亮了这里,那里。于是,一团就是一个小宇宙。合在一起,就是一个星球,它的名字叫地球。

现在流行说上帝视野。不久前去德州休士顿,参观太空中心,里面有宇航员安德斯拍摄的著名照片——“地球升起” (Earthrise),他后来说,从太空远处看到的地球,就像一个脆弱的小蓝球。我看衲子的“南山峨峨”这幅画,(4)一下子想到的就是视角问题。画中的人,小小的,坐在地上,眼前的石头就足以障木。衲子印章更小,是画中唯一的艳色,而南山两个字,墨色,比山还重。于是乎,大字成画,与山并立,成群山,人,成了南山的一部分,一块石头。

是表达司空图所说的“欢乐苦短,忧愁实多”吗?还是王之涣的“念天地之悠悠”?我看来看去,看不出忧愁,也看不到空无,只有山,字是山,山是山,人也是山。将他们贯通一起的,正是孔子对尧的赞颂:“巍巍乎,唯天为大,唯尧则之。”

唯山为重。厚重、深重、庄重。是故,仁者爱山。

为何?一百多年前,《纽约时报》记者问y英国著名登山家马洛里,“为什么想要攀登珠穆朗玛峰?”他回答说,

1923年,马洛里在美国进行关于珠穆朗玛峰(Mount Everest)探险的巡回演讲期间,一位《纽约时报》记者问他:“为什么想要攀登珠穆朗玛峰?” 他的回答成了千古名言:“因为山在那里。”

这也许可以解释衲子画南山的画——“因为山在那里。”用哲学一点的语言来说就是我是山,山是我。

其实还有许多话要说,但该止笔了。毕竟这一切都是梦游,神游,看图片和视频,而没有亲身走进八大山人纪念馆。因此,也有了一个期盼,有一天与这些绘画作品相遇,但那时则不需要说什么了,静观,沉醉。

2026.1.19

1

2

3

4