天坛建筑格局形成的科学与奥秘

2025-07-28 15:01·李忠义

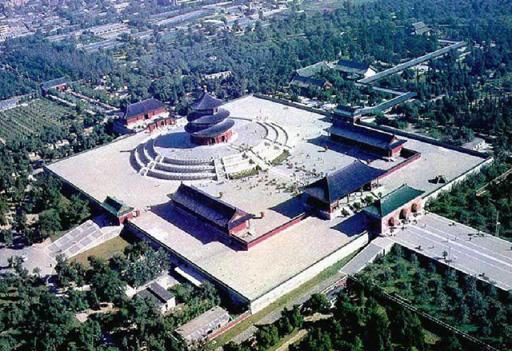

天坛鸟瞰图

天坛鸟瞰图 天坛中轴线鸟瞰图

天坛中轴线鸟瞰图 祈谷坛建筑群

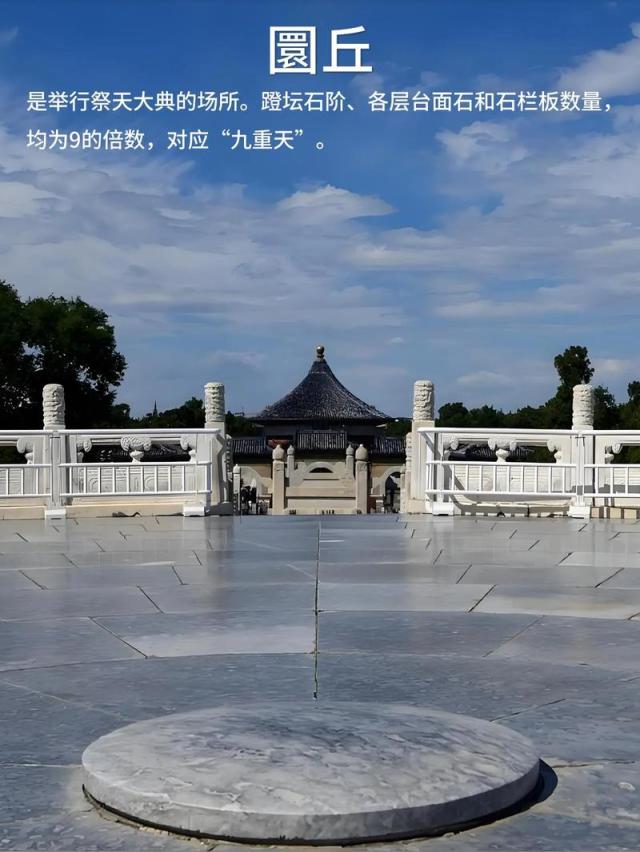

祈谷坛建筑群 圜丘坛

圜丘坛北京天坛始建于明永乐十八年(1420年),“悉仿南京之制”,实行天地合祀,名“天地坛”,下坛上屋,坛即圜丘,屋即大祀殿。嘉靖九年(1530年)《明伦大典》纂修完成后,明世宗朱厚熜实行“天地分祀”,在南天门外建圜丘坛,在安定门外建方泽坛、朝阳门外建朝日坛、阜成门外建夕月坛。嘉靖十九年下诏撤大祀殿,在大祀殿原址,帝亲绘图像建大享殿,嘉靖二十四年建成。至此,形成了天坛建筑格局的大貌——北为大享殿(清顺治年间改为祈谷坛,乾隆年间改称祈年殿),南为圜丘坛。但其中隐没的科学与奥秘却鲜为人知。

六百年前的“黄金比例分割线”

天坛有内外两层坛墙。据清华大学建筑学院王贵祥教授团队测算:“外坛东西宽1703米,南北长1657米,总面积273万平方米。”若以天坛长约360米的丹陛桥神道中心石为中轴线,其东面宽约668米,西面宽约1035米,约占0.61%。说明600年前,我国古代劳动人民,已经在天地坛的总体设计上,成功运用了“黄金比例分割线”。

“皇天后土”的后土占多少?

天坛的内外坛墙,北圆南方,象征着“天圆地方”“皇天后土”。那么“后土”究竟占南北总长度的多少呢?

从北往南计算:

回音壁的中心点原是明初天地坛南天门的位置。回音壁的半径是30.75米;

从皇穹宇三座琉璃门,到圜丘外壝北棂星门实测为37米;

圜丘坛方壝周长670.4米,边长167.6米。

从圜丘外壝南棂星门,到昭亨门(今天坛公园南门),中间的圜丘神道长约173米;

圜丘坛长173米的神道。

昭亨门进深8.2米。

从昭亨门,到永定门东街南侧的马路牙子大约140米左右。

昭亨门外新修的“御路石”式石道。原没有此形制。到马路牙子还有约11米。

以上总计556.5米,占南北总长度1657米的33.6%,恰恰是南北总长度的1/3。也概属于“黄金比例分割线”范畴。

“天地分祀”建筑格局形成的人物

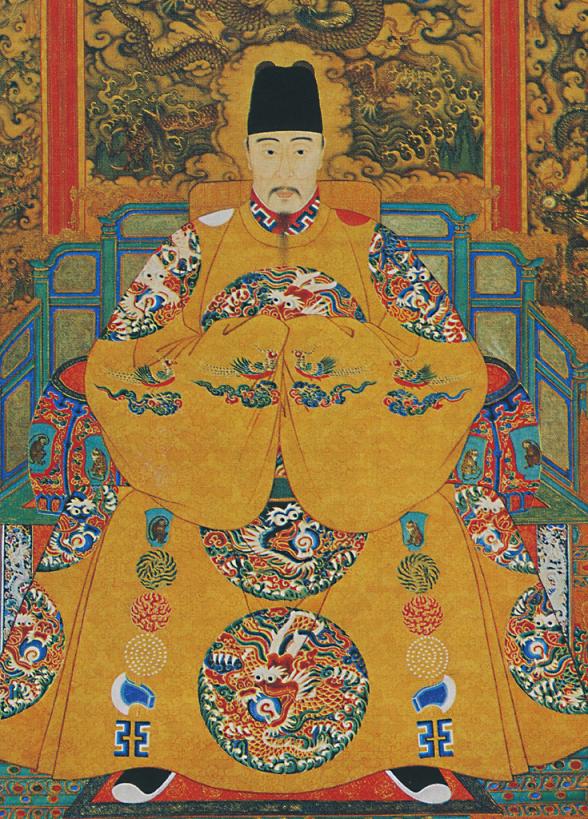

一是明世宗朱厚熜

明世宗画像(藏故宫博物院)

明世宗画像(藏故宫博物院)《明史》赞曰:然升祔太庙,而跻于武宗之上,不已过乎!若其时纷纭多故,将疲于边,贼讧于内,而崇尚道教,享祀弗(fu,不)经(常道),营建繁兴,府藏告匮(音愧),百余年富庶治平之业,因以渐替。

二是内阁首辅夏言

夏言画像

夏言画像夏言(1482-1548),字公谨,号桂洲,属今江西省贵溪市人 。正德十二年进士,授行人司行人。明世宗继位后,辅佐嘉靖帝实施“天地分祀”“改九庙之制”,大获圣宠,嘉靖十年后累迁武英殿大学士、礼部尚书、太子太傅。嘉靖十七年冬李时卒,成为内阁首辅。十八年后,陷入武定侯郭勋与礼部尚书严嵩的倾轧之中,逐渐失去圣宠,历三罢三复。二十七年正月,在议收复河套事件中,受到严嵩构陷,冬十月坐罪处死。明穆宗继位,得以平反昭雪,追谥“文愍”。著有《桂洲集》《南宫奏稿》传世。《明史》卷196有传。