警惕“聪明”陷阱:当视觉骗局被当成智慧

警惕“聪明”陷阱:当视觉骗局被当成智慧

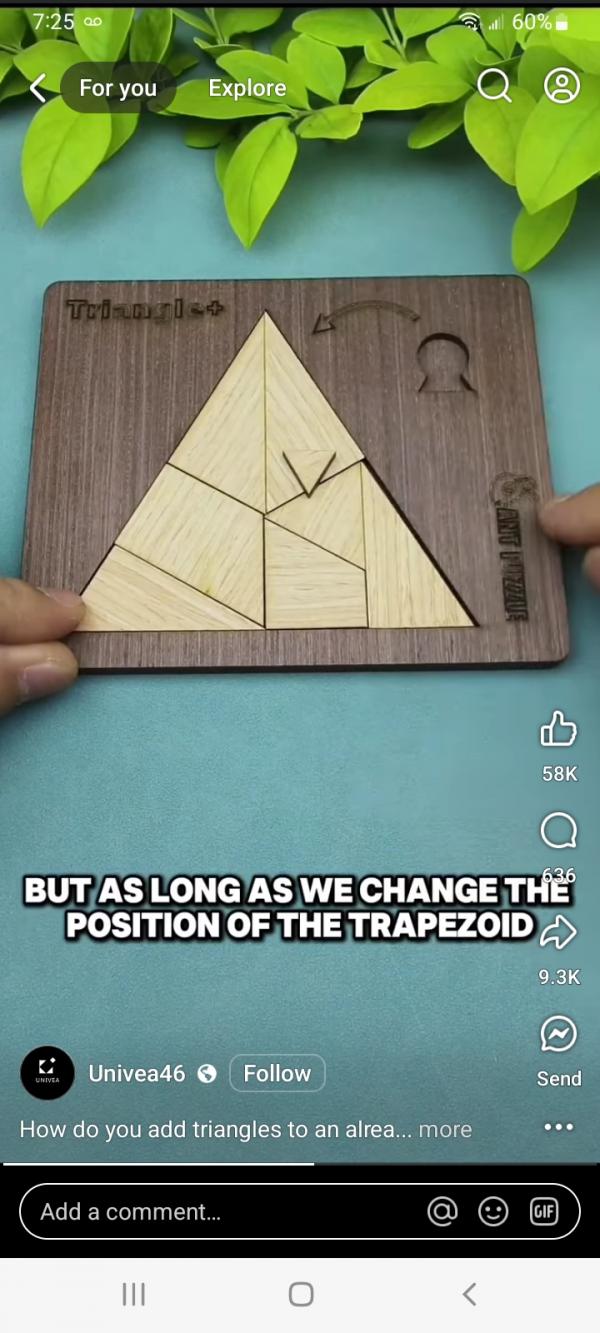

在清华大学等顶尖高校的入学考试中,曾出现过一个“拼图智力题”:看似神奇地把几块形状不变的图形重新排列,就“多出”了一块面积,完美填补了一个空格。很多人惊叹:“太聪明了!”甚至被当作考察智商的典范。

然而,这个所谓的“神奇拼图”本质上是一个经典的视觉错觉(optical illusion)——一种欺骗眼睛但不欺骗数学的设计。如果用几何工具认真分析,很快就会发现所谓的“完美三角形”其实并不完美,拼合后的边线并不笔直,中间藏着肉眼难以察觉的微小空隙或重叠。这种空隙正是“多出一块”的原因。

遗憾的是,在今天的中国,这样的视觉错觉、诡辩术、形式游戏,往往被误认为“智慧”,甚至“战略”、“谋略”的体现。更令人担忧的是,这种混淆“科学”与“聪明”的文化现象,正深刻影响着一代又一代人的认知方式与价值观。

---

一、“聪明”并不等于“智慧”

在中国传统文化中,“聪明”往往被高度推崇——巧言令色、机关算尽、左右逢源、曲线救国,被视为聪明才智的体现。比如《孙子兵法》开篇就说:“兵者,诡道也”,战争的本质是欺骗。这种思维方式,在古代的封建制度与权谋社会中或许有其适应性,但在现代科学与民主社会中,却往往变成了障碍。

真正的智慧,是建立在诚实、逻辑、结构与原则之上的。科学讲究可验证、可重复、公理清晰;哲学讲究本体与认知的统一。而视觉错觉拼图之所以“神奇”,正是因为它违背了我们对空间结构的直觉,而不是因为它揭示了什么真理。

---

二、教育必须辨别“科学”与“诡术”

当一个国家的教育系统开始把视觉骗局当成智力测试,把“诡计”包装成“策略”,其实暴露出一种深层次的理性贫乏。

学生会以为“聪明就是能骗过别人”;

教师误以为“激发兴趣”就等于“训练思维”;

家长则迷信“奇题怪招”是“名校通关秘籍”。

但这种路径培养不出科学家,只会培养出表演型考生、功利型人才和算计型领导者。这不是创新的根,而是创新的毒。

---

三、范例哲学的视角:从结构上揭穿伪智慧

范例哲学指出,人类认知与现实结构必须相互对应,才能获得真理。视觉错觉属于“相对中的相对”(RR)现象,只在局部、特定角度成立;科学真理则必须接近“绝对中的绝对”(AA)层面,具有结构一致性与普适性。

用范例哲学的语言说:

> “你的眼睛看到‘拼得完美’,其实结构上早已藏有缺口。”

真正的教育,应引导学生从表象进入结构,从现象进入本体,从聪明走向智慧,从相对走向绝对。这才是通往文明、理性与创造力的必经之路。

---

四、文化若不清醒,将误入歧途

一个民族若长期沉迷于“聪明”而忽视“真理”:

科技会止步于“模仿”;

政治会陷入“权谋”;

社会会充满“内卷”;

教育会沦为“智商秀”;

人格将失去“正直与信念”。

历史证明:欺骗别人最终是欺骗自己,忽视结构最终是自毁根基。

---

结语

我们并不是反对所有形式的“趣味题”,而是要分清楚:哪些是帮助我们理解真理的入口,哪些只是制造幻觉的技巧。教育的目标,不是训练人如何制造假象,而是培养人识破假象、追寻真实的能力。

希望有一天,中国不再把“拼图骗局”当作智慧的象征,而是把它当作识别“伪智慧”的警钟。