同样研究量子科学,潘建伟为何未获今年的诺奖

2025年10月8日,瑞典皇家科学院的钟声再次敲响,宣告本年度诺贝尔物理学奖花落美国加州大学的约翰·克拉克、耶鲁大学与加州大学的米歇尔·H·德沃雷特,以及加州大学的约翰·M·马丁尼斯。三位科学家的名字虽不为人熟知,却以“在电路上发现宏观量子隧穿效应和能量量子化”的成就,点亮了量子计算的基石。

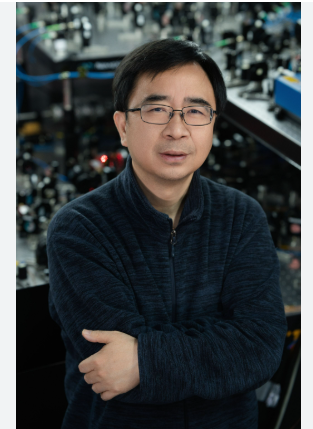

然而,在这份喜讯的背后,不免引发一缕遗憾与遐想。中国科学技术大学的潘建伟教授,作为中国量子信息领域的领军人物,为何未能跻身获奖行列?这一问题如同一面镜子,映照出诺贝尔奖评选的严苛逻辑与中国量子科学的崛起张力。

为何潘建伟未能获奖?首先,本届已满员,三位获奖者代表了超导量子基础的完整链条:克拉克的SQUID磁量子化、德沃雷特的Josephson结能量谱观测、马丁尼斯的相干操控实验,形成了一个闭环,无法再容纳第四人。其次,奖项的“原创优先”原则,青睐“最早的奠基发现”。获奖者们的实验源于冷战后的凝聚态物理热潮,早于潘建伟的量子信息转向。诺贝尔委员会往往等待20-30年验证影响,但更偏好“源头现象”的揭示,而非后续的应用扩展。

获奖者们的宏观量子隧穿,如同量子比特的“心脏跳动”,为IBM、谷歌的量子云平台提供了理论脉络。潘建伟的量子网络,则是“血管系统”的构建。

2030年后,当通用量子机商用化,中国或将迎来属于自己的诺贝尔时刻。总之,2025诺贝尔物理学奖不仅是三位科学家的荣耀,更是量子从梦想到现实的缩影。潘建伟的缺席,并非终点,而是蓄势待发。同时提醒我们:伟大发现往往源于不朽坚持,而非一纸证书。科学无国界,量子之光终将普照。