1957诺奖典礼:杨振宁夫人一袭月白旗袍惊艳世界

一、一袭月白,惊艳斯德哥尔摩

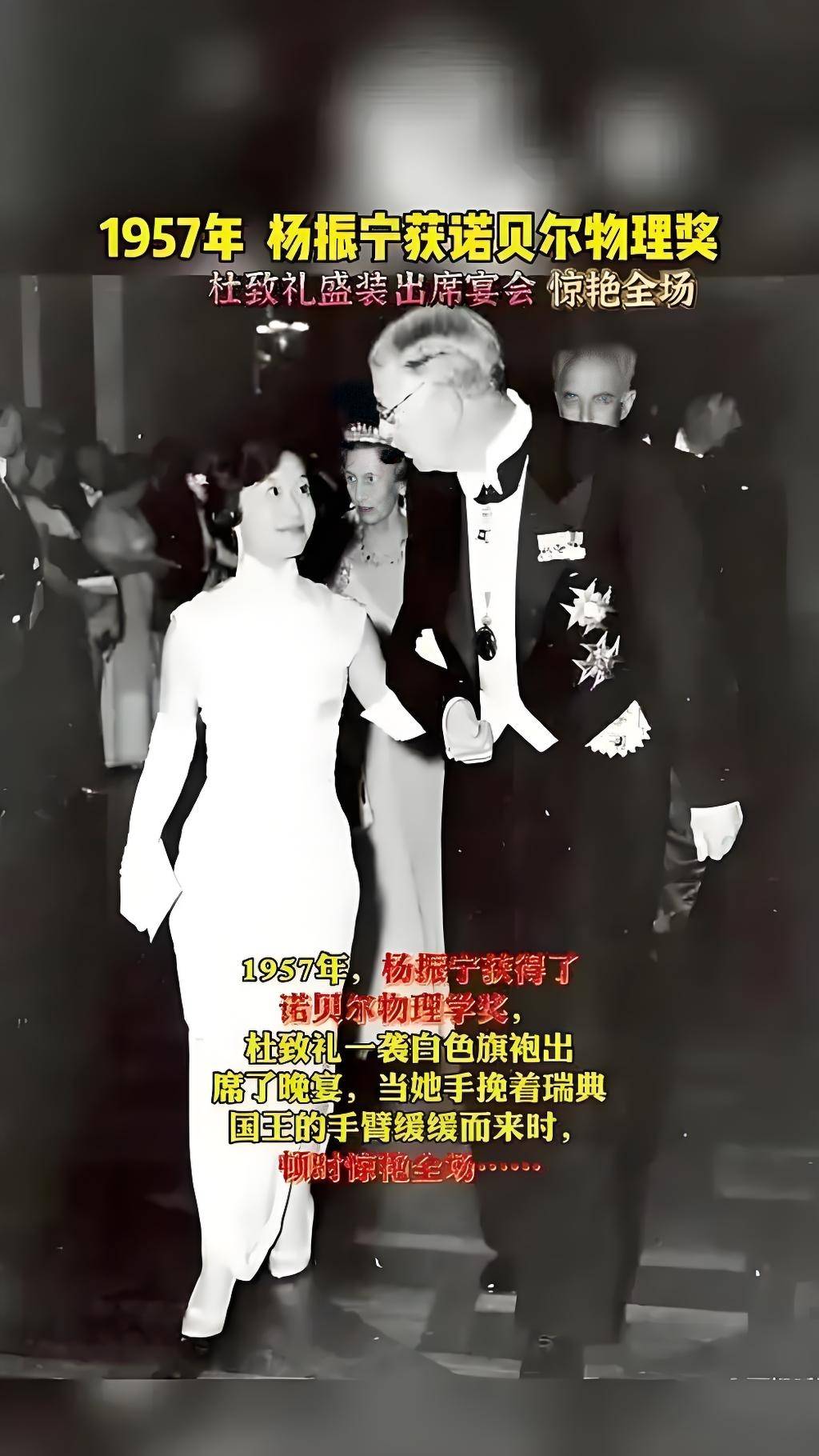

1957年12月的斯德哥尔摩音乐厅,诺贝尔颁奖典礼的聚光灯照亮了全球顶尖学者的面庞。当35岁的物理学家杨振宁携手夫人杜致礼步入会场时,全场的目光不约而同地聚焦在这对东方伴侣身上——尤其是杜致礼身上那袭月白旗袍,在满场西式礼服的映衬下,宛如暗夜里的月光,瞬间打破了欧式审美的垄断。

这件旗袍选用温润的月白绸缎制成,遵循传统十字平面剪裁原则,没有生硬的胸腰省缝,却通过"归拔"工艺将人体曲线勾勒得曼妙有致,完美诠释了"贴身而不贴肉,无遗而大有遗"的东方空间美学。高立领贴合颈线,前襟右掩的盘扣低调雅致,两侧开衩在行走间若隐若现,既保留了传统服饰的含蓄,又暗含着时代女性的灵动。月白色调不事张扬,却在璀璨灯火下泛着柔和光泽,如同江南水乡的晨雾,将中式美学的典雅温婉展现得淋漓尽致,让在场国际名流初次直观感受到中国服饰文化的独特魅力。

此时的杜致礼,不仅是诺奖得主的夫人,更是出身名门、精通英国文学的独立女性。她与杨振宁的相识颇具戏剧性,早年曾是他在西南联大附中任教时的学生,1949年在普林斯顿的中餐馆重逢后相恋成婚。这份兼具师生情谊与家国情怀的背景,更让她身着旗袍的身姿多了一层动人底蕴。

二、旗袍背后的文化底气

杜致礼选择在诺奖典礼这一国际舞台身着旗袍,绝非偶然,而是源自深植于心的文化自信。旗袍作为20世纪中国服饰文化的瑰宝,其演变本身就是一部浓缩的文化融合史——从清末满汉服饰的交融雏形,到民国时期吸收西方审美后的修身改良,它既承载着"衣者隐也,裳者障也"的传统服饰哲学,又彰显着近代女性追求独立的精神内核。

20世纪50年代,中国文化在国际舞台上声量尚微,而旗袍成为了最鲜活的文化载体。这件月白旗袍的细节里藏着东方美学的密码:没有繁复装饰,却以面料的质感与剪裁的精准体现"以简约见精致"的追求;不刻意展露曲线,却通过线条流动的韵律美传递"以含蓄见深远"的意蕴。这种审美与杜致礼的文学修养相得益彰,也与她作为"同是天涯沦落人"的海外游子心境相契——即便家人分隔海峡两岸,岳父杜聿明彼时仍在功德林接受改造,这件旗袍仍是她与故土文化相连的精神纽带。

更值得深思的是,当杨振宁获得诺奖的消息传到北京,周总理特意安排其老师张文裕带去杜聿明的祝贺信,信中"这是中华民族的光荣"的字句,与杜致礼的旗袍形成了跨越时空的呼应。这件服饰不再是单纯的着装选择,更成为一张雅致的文化名片,向世界诉说着中华民族的审美坚守。

三、跨越时空的文化共鸣

时光流转六十余载,杜致礼在诺奖典礼上的那袭月白旗袍,早已超越了服饰本身,成为文化传播的经典符号。如今,中国风在国际时尚界愈发盛行:奢侈品牌的秀场上,盘扣、立领、斜襟等旗袍元素频繁出现;街头巷尾,年轻人身着改良旗袍、汉服行走穿梭,延续着对传统服饰的热爱。这一切,都印证着当年那袭月白旗袍所传递的文化魅力从未褪色。

旗袍的生命力,在于它兼具传统基因与现代活力。就像杜致礼当年的选择,既坚守了"气韵生动"的东方美学内核,又以合身剪裁适应了国际场合的需求。这种平衡与钱学森夫人蒋英等同时代女性的选择异曲同工——她们同为名门之后、科学家配偶,却都以独特方式彰显着东方女性的文化自信。

2021年《光明日报》曾撰文指出,旗袍的美在于其"线纹和节律形象地表达了衣与穿着者气质的融合"。杜致礼的月白旗袍正是如此,它在1957年的斯德哥尔摩,让世界瞥见了东方美学的一角;而在今天,这一角已扩展为文化交流的广阔图景。这件旗袍告诉我们:优秀的传统文化从不会过时,它如同跨越时空的桥梁,总能在不同文化间引发深刻共鸣,成为文明对话中最动人的风景。