东莞向南 再建一个“新东莞”

驱车沿江而行,抵达东莞离海最近的地方——滨海湾新区。站在东宝公园放眼望去,碧波万顷,慧眼桥如画般横跨两岸,不远处,OPPO智能制造中心的现代化建筑群耸立在蓝天之下。

这不是一般的城市更新,而是东莞“向南”战略的宏大叙事。

改革开放40多年来,东莞以占全国0.03%的土地和0.6%的常住人口,创造了经济总量占比0.9%的奇迹。但传统的“村村点火、户户冒烟”的发展模式也导致了城乡混杂、分散粗放的问题。

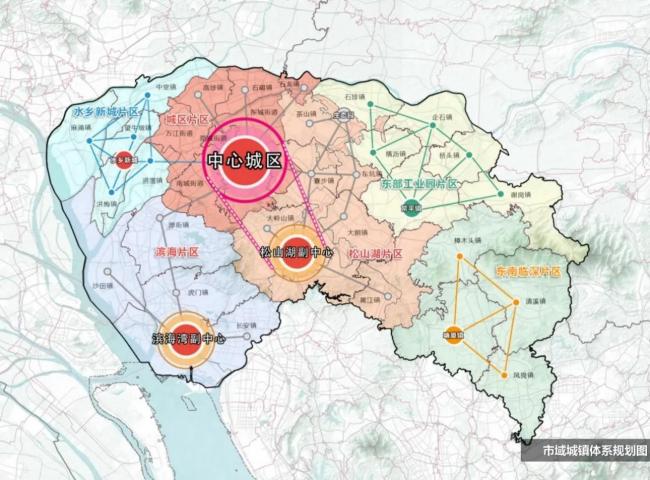

面对空间资源紧缺的瓶颈,东莞决策者意识到:必须打破传统格局,走适度集聚发展道路。于是,“强心、向湾、融深”的空间发展战略应运而生。

在这一战略中,“向南”成为关键方向。2015年,东莞已将城市中心发展定在南城。随后出台的《东莞市国土空间总体规划(2020-2035年)》进一步明确:中心城区将“重心向南”发展。

随着中心城区“南融”趋势加速,滨海湾新区作为城市副中心的地位愈发凸显。

02 滨海湾,为何能成为“新东莞”的样板?

滨海湾新区由交椅湾、沙角半岛和威远岛三大板块组成,总面积约84.1平方公里。面对这片珍贵的连片沿海空间,东莞曾面临关键选择:是建港口还是建新城?

最终,滨海湾选择了“建新城”的道路,并确立了 “一廊两轴三板块”的空间格局和“一廊三绿心三水系”的生态格局。这条发展路径不仅避免了与广州南沙、深圳前海的港口竞争,更充分发挥了滨海湾的区位优势。

滨海湾正处于广深两大核心城市的链接点。这种区位优势使其能同时捕捉广深两地的创新动能。

03 产业升级,滨海湾如何打造“新东莞”引擎?

在滨海湾的交椅湾板块,OPPO智能制造中心已成为新地标。这个总投资约100亿元的园区已于2024年8月投入使用,目前已入驻各类研发人员、工程师等约5000人。

更引人注目的是,2024年11月8日,香港理工大学-OPPO联合创新研究中心在OPPO滨海湾智慧园区正式揭牌。这意味着OPPO与香港理工大学在AI影像技术领域的合作步入新阶段,展现了大湾区融合发展的活力。

这里不满足于传统制造业,正聚焦人工智能、汽车电子、智算中心等战略性新兴产业。

2025年1月1日,滨海湾新区与上海技术交易所国际交易中心共同建设的全球跨境技术贸易(大湾区)中心正式开业运营。这一平台将探索创新跨境技术交易结算、孵化落地业务新场景和新模式,全力打造大湾区跨境技术贸易枢纽。

“滨海湾已累计签约27个项目,总投资约487亿元。其中,10个重大产业项目总投资348亿元,已完成投资193亿元。”数据显示,大项目招引、建设、投产、运营在滨海湾已加快形成闭环。

04 城市品质,滨海湾如何实现“人城产”共融?

滨海湾的城市发展思路与众不同——它坚持以创新城区概念作为开发思路。与此前的高新科技园区不同,滨海湾的公共空间、配套设施更具多样性、完备性。

在交通规划上,滨海湾谋划了多条市内、市外连接的轨道交通线路以及港澳码头,打造广深港澳“一小时交通圈”,并依托滨海湾站TOD构建高密度的城市服务配套。

生态建设方面,滨海湾大力增绿护绿扩绿,公园、市政道路共种植树木超4.8万棵,绿化面积超110万平方米,交椅湾全域蓝绿比超60%。这里规划建设42公里东莞黄金海岸,将多个滨海项目“串珠成链”,让城市与水、人与自然相依相偎。

05 区域协同,滨海湾如何改写珠江口格局?

随着粤港澳大湾区建设加速,滨海湾的区域角色日益重要。2024年6月30日,粤港澳大湾区超级工程——深中通道通车试运营,进一步提升了滨海湾的区位价值。

滨海湾新区正积极推进与深圳宝安、中山翠亨政务服务跨域通办,打造优良的营商环境。三城四区还在企业服务、人才合作、文旅产业互融等领域积极探索新机制、新路径。

在规则衔接上,滨海湾高水平推进广东自贸试验区联动发展区建设,已推动投资、贸易、金融、法制等领域的37项改革事项落地。这些举措进一步促进与港澳的深度合作。

东莞向南,不仅是地理空间的延伸,更是一场从“世界工厂”到“未来之城”的深刻蜕变。滨海湾新区的崛起,标志着东莞从“产城人”到“人城产”发展逻辑的升华。这片热土正以开放的胸怀、创新的魄力,书写着人与城和谐共生、科技与生态交融的新篇章。它不仅是东莞迈进“双万”新起点的强劲引擎,更是大湾区乃至中国城市高质量发展的一次生动诠释。向海图强,未来可期。