桑德斯:从“苏联社会主义”到“民主社会主义”

作者:赵晓

一、一段“苏联之旅”:一位美国政治人的青春印记

1988 年,伯尼·桑德斯还是佛蒙特州伯灵顿市的市长。那一年,他带队访问苏联,在莫斯科、列宁格勒和亚罗斯拉夫尔待了十天,签下“姐妹城市”协议,顺便也在那里度蜜月。

这一段经历后来成了美国保守派攻击他的把柄——“看,这个人年轻时就迷恋苏联!”

客观地说,这次苏联之行对他的影响至少有三点:

苏联的全民医疗、廉价住房、教育普及,在当时仍给许多左翼知识分子一种“另一条现代化道路”的幻觉。

2. 加深了他对冷战的反感:

他一直主张美苏应减少敌意、增加合作,强调“和平共处”,后来自然延伸为他一贯的“反干涉主义、反军费扩张”——是否很傻很天真?。

3. 促成他后来的一种“区分”:

在苏联垮台之后,他愈发强调:

• 自己不是“苏联式社会主义者”,而是“民主社会主义者”。

这就引出第二个问题:那他到底在想什么?

二、从苏联阴影中走出的“民主社会主义者”

桑德斯在 2015 年乔治城大学的演讲中,第一次系统说明:

• 什么是他心中的“民主社会主义”。

概括起来,他的自我定义是:

民主社会主义 = 继续完成罗斯福“新政”未竟之业,

通过民主方式,把经济从“亿万富豪阶级”手中夺回来,建立一个“对普通人公平”的资本主义+高福利混合体。

具体来说,他主张:

• 单一支付人制度的 Medicare for All(全民医保);

• 免学费的公立大学和减免学生债务;

• 提高最低工资、强化工会、缩减贫富差距;

• 更高的富人税、财富税;

• 大规模绿色投资(Green New Deal),强调绿色就业与公共投资。

他一再强调:

• 不搞苏联式计划经济;

• 不要一党专政;

• 不要取消市场,而是用高税、强监管、福利制度“修正市场的不公”。

换句话说:

桑德斯版本的“民主社会主义”,其实更接近欧洲式社会民主(social democracy),而不是传统意义上的“社会主义革命”。

但这只是“自我描述”。真正的问题是——其政治后果是什么?

三、他如何影响了曼达尼这一代“新左派”

到曼达尼这一代,“桑德斯式民主社会主义”已经不只是一个理念,而是一整套话语与政治路数。

在公开报道与访谈中,曼达尼自己承认:

“是桑德斯 2016 年的总统竞选,给了我‘民主社会主义’这套语言,来描述我自己的政治立场。”

这句话有几个关键信号:

1. 不是只是‘认同’,而是“给了语言”:

也就是说,曼达尼原本具备一种“反资本、亲再分配”的直觉,但缺少一套自我包装的理论话语;桑德斯把这 套话语“制度化”了。

2. 从国会到市政的“下沉”:

桑德斯在联邦层面打的是“总统选战”,曼达尼则把同样的理念往市政层面推进——纽约这样的大城市被当作“民主社会主义在美国的试验田”。

3. 理论 → 话语 → 政策组合:

曼达尼的政策(冻结房租、公交免费、公共托儿、城市公有杂货店、提高富人和企业税等),本质上都是桑德斯路线在地方上的“落地版”。

所以,从思想传承角度你完全可以这么概括:

• 桑德斯是“联邦层面的旗手”,

• 曼达尼是“城市治理版的操盘手”。

四、“民主社会主义”到底是什么东东?

如果撇开他们的自我宣传,把“民主社会主义”摆上政治经济学的手术台,大致可以拆成三层:

1. 价值层:反资本主义的不信任

• 认为资本主义天然制造贫富差距、劳工剥削与金融危机;

• 认为“亿万富豪阶层”与“华尔街—华盛顿联盟”腐蚀民主;

• 因此要通过税收、国有化、监管、工会等方式把权力“从资本手中夺回”。

2. 制度层:高福利 + 强政府 + 高税负

• 核心是“全民保障”:医保、教育、住房、托儿、退休等尽量公共化;

• 为此需要:更高的所得税、资本利得税、财富税,更多公共开支;

• 经济结构上,混合“公共所有 + 工作者所有 + 市场机制”,试图在“不完全否定市场”的前提下,尽量让国家和工人掌控关键部门。

3. 话语层:道德化政治 + 身份政治

• 把贫富差距、气候危机、种族议题、性别议题,统统纳入“结构性压迫”的叙事;

• 通过“政治正确”“取消文化”等方式,形成一种道德高地——不支持他们的改革,不仅是“错”,而是“不正义”。

所以,“民主社会主义”并不只是经济政策,它是一整套道德—政治—经济综合工程。

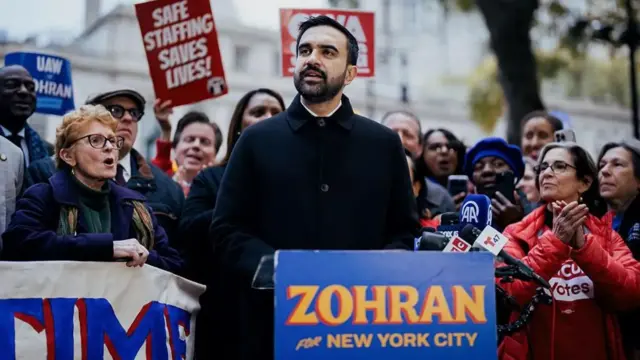

资料照片:曼达尼当选纽约市长

五、在中美博弈背景下:他们会不会“搞乱美国”?

有提出一个关键问题就是:

在今天中美博弈的复杂背景下,桑德斯、曼达尼这一批“民主社会主义者”,会不会一步步搞乱美国,从而“帮助美国的竞争对手”?

可分四点来判断。

1. 短期内:他们不是“第五纵队”,但会削弱美国的内部协调能力

没有证据显示桑德斯或曼达尼与中国、俄罗斯、伊朗一类地缘竞争对手有任何合作,他们的出发点多半是真诚的——减少不平等、削减军费、反对无休止战争。

但问题在于:

• 他们主张大幅缩减军费、关闭海外基地、结束经济制裁,强调“国际工人阶级团结”,而不是国家利益优先;

• 在现实世界,这会削弱美国在印太、欧洲、中东的威慑力与谈判筹码;

• 在一个仍然存在强权竞争的世界里,“单边解除武装”式的理想主义,很容易被对手当成“战略窗口期”。

换句话说:

他们不是“有意帮敌人”,

但他们的路线在客观效果上可能削弱美国的战略能力。

2. 中期看:高福利+高税收+反资本,会拖累美国的创新优势

美国对中国最大的优势,不在廉价劳动力,而在:

• 高等教育体系;

• 创新生态(硅谷、资本市场、创业文化);

• 高风险—高回报的制度环境。

“民主社会主义”如果在全美层面全面推开:

• 对高收入、高资本积累群体的极高税负,会冲击科技与金融创新的激励结构;

• 高福利环境会逐步改变社会的“风险文化”,把美国从“创业社会”推向“安全社会”;

• 长期看,这很可能削弱美国在 AI、芯片、生物科技等领域的领先优势。

在中美长期科技竞赛中,这无疑对美国不利。

3. 内部政治层面:撕裂加剧,治理瘫痪

民主社会主义的崛起,一定会强化美国国内的意识形态对立:

• 左翼将资本主义妖魔化;

• 右翼则把“民主社会主义”与“共产主义”直接等同;

• 国会更难就预算、军费、工业政策形成稳定共识。

这会使美国在对外竞争中呈现出一种“内部耗能型民主”:

花大量时间在国内内战,没有精力制定长期、稳定的对华与对外战略。

从这个意义而言,他们客观上“搞乱了美国”,但未必是主观想帮谁。

4. 长期文明层面:信仰真空 + 政治神化 = 制度滑坡

更深一层的问题是文明性的:

• 当美国社会的宗教信仰衰落,

• 个人责任伦理崩塌,

• “国家福利”被当作新的救赎形式,

民主社会主义就容易变成一种“政治宗教”:

用国家代替上帝,用福利代替恩典,用再分配替代悔改与自我承担。

这种文明滑坡,不会立刻毁灭美国,却会慢慢把美国变成一个制度上还叫民主、精神上已是依附型群众社会的国家。

而对手国家,只要维持足够的国家意志与长期战略,就可以在慢赛中占据优势。

资料照片:川普、习近平2025年10月韩国会面

六、结语:他们既是“病症的产物”,也是“病情的加重者”

所以,综合判断是:

1. 桑德斯与曼达尼,不是间谍,也不是简单的“敌人同路人”。

更多是美国内部长期积累的不平等、不公、金融化与阶层固化的政治反弹。

2. 但他们所代表的“民主社会主义路线”,属于“善意却危险”的政治处方:

出发点是治疗资本主义病症,却有可能让美国失去创新优势、战略定力与文明根基。

3. 在中美博弈大背景下,他们确实可能客观上“削弱美国”,给其他大国留下战略机会窗口。

最后,让我们作个冷静的总结:

桑德斯一代,是在苏联阴影与新政记忆之间长大的左翼理想主义者;

曼达尼一代,是在全球化失衡与身份政治氛围下成长的“新左翼实践者”。

他们既是美国病症的产物,也是美国病情的加重者——关键不在他们个人,而在这个文明愿不愿意回到信仰、责任与制度节制的三重根基上。