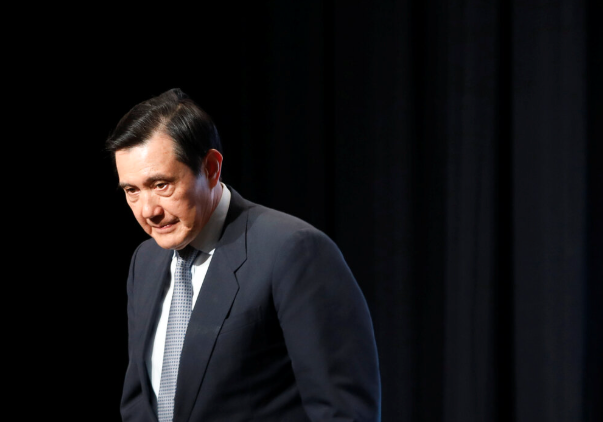

马英九时代的种子,正在开花结果

台湾光复80周年,中国大陆举办纪念大会,并正式设立“台湾光复纪念日”。在此前夕,北京清华大学台湾研究院成立25周年,23日举行“两岸关系新形势学术研讨会暨清华两岸论坛”,聚集两岸140多位专家学者,就“两岸政经关系新趋势”、“两岸社会交流新局面”、“两岸青年数智新未来”、“两岸关系外部环境新动向”等4项议题深入讨论。在两岸关系风高浪急的当下,许多重量级的台湾学者赴京与会,诚属不易。

“陆生学者”使得大陆对台研究更接地气

笔者有机会参与该场盛会,以“港人北上”的浪潮做为对照组,分析当前台湾“小红书世代”崛起,年轻群体“大陆观感”正在发生改变的背后脉络与意义,得到两岸学者不同角度的反馈,收获颇丰。在参会过程中,笔者发现如今中国大陆的台湾研究学界,青年世代与资深世代之间,在研究的问题意识与核心关怀有所差异,后者重视中美大国博弈下的两岸前景,前者则更看重两岸交流在社会层面的实质影响。

有趣的是,之所以出现如此世代差异,一方面当然与两岸关系客观情势发展有关,另一方面反映了研究者本身,也是特定历史条件与时空背景下的产物。中国大陆对台或两岸研究的最新一批生力军,亦即各学术机构或智库的助理教授、副教授层级,在学术训练的养成过程,约在马英九当政时期,因此许多人受益于马英九开放陆生政策,有的曾到台湾进行短期交换,有的到台湾取得正式学位。此次清华论坛有一位大陆学者,从学士至博士都在台湾就读,总共待了长达11年的时间。这批陆生群体,带著他们在台湾就学期间的实际感受与认知,回到大陆,在各个领域开花结果,包括对台研究的最前线。

从陆生元年到陆生末年,两岸关系大变局

同时需要注意到的是,“陆生学者”从事的不仅有研究产出,还包括了第一线的教学工作。换言之,他们正在将自身于台湾所学所思,透过大陆的校园讲台,传递给中国大陆更年轻的世代,形成了一套独特的两岸互动“再生产”关系。在台湾高等教育因少子化萎缩的时代,大陆对台政策扩大对台师西进之门,也有愈来愈多台籍学者任教于对岸大学,他们与“陆生学者”对大陆新生世代莘莘学子的台湾观感、两岸认识会形塑出什么样的风貌,相当值得探讨。

一位过去经常到台湾交流的所长级学者告诉笔者,台湾城市的街道、店家,都是他上课时不可或缺的素材。就算现在入台显得格外困难,他还是会请台湾朋友帮忙留意、拍照,任何一家商店的开幕或结束,都是台湾社会变迁的缩影,也隐藏著很多故事与线索。这位学者的教学经验,体现了“人”的重要性,中国大陆对于台湾的教与学,尽管仍有非常多的难处,但基于直观的立体感其实不减反增。

还有一位在台取得学位的大陆学者说,他们经历了两岸最美好的年代。这段表白在今天听来,格外令人感到不胜唏嘘。马英九时代开启的“陆生元年”,从蔡英文时代由于两岸激烈对撞,导致两岸关系不断紧缩,到赖清德时代迎来了“陆生末年”。目前在台陆生人数已微乎其微,两岸关系更进入冰封期,只能靠民间独撑,而台海走势的主导权与主动权,台湾方面看似政治上强势喧嚣,恐怕不过是色厉内荏。

陆生、陆配成祭品,台海“终局感”反增

不可否认的是,恶劣的年代取代了美好的年代。陆生在台湾“清零”,而理应已是台湾自家人的陆配,眼前成为了赖政府用来“抗中保台”的牺牲品,只因政治不正确就面临驱逐出境的下场,甚至连参政权也因官方自欺欺人的“两国论”惨遭剥夺。网路上的民粹情绪快速激增,遮蔽了一切健康的往来,敌意盖过了善意。现在连“去大陆”都变得不可告人,偷偷摸摸、遮遮掩掩,生怕回台湾被找麻烦。

由此来看马英九当年的开放陆生政策,在两岸关系史上确实弥足珍贵,虽然在仇恨政治的氛围下被迫戛然而止,但如此政策已在中国大陆发挥正向效应。而对抗至上的政策,反而致使两岸关系进入了全新阶段,台湾原有的机遇快速消逝,台海的“终局感”无形中在台湾蔓延扩散。

如同狄更斯(Charles Dickens)在《双城记》所言:“那是最好的时代,也是最坏的时代;是智慧的时代,也是愚蠢的时代;是信仰的时代,也怀疑的时代;是光明的季节,也是黑暗的季节;是充满希望的春天,也是令人绝望的冬天……。”仇恨对立的种子,又将在两岸开出什么花?结出什么果?