国庆在上海,感受寒意

国庆期间,穷游上海。

几天的观察和感受,让我看清了当下的消费现状。房贵、饭凉、富人也在降级,但资本却比谁都淡定。

先说住宿。我原本以为,国庆假期的青旅能成为穷人的避风港,结果现实很尴尬。50块、60块的床位全部满房,不管是12人间还是上下铺,一间都不剩。

反观那些八九百的低星酒店,空房一堆。。我试着选几间房,系统显示可以全部预订,只是价格翻了几倍。

为什么明知道消费者没钱,商家宁愿空着,也不肯降价?或者,这是订房app故意搞的大杀器?

后来我才想明白:这叫“价格锚定效应”。一旦你降了价,你的品牌就掉了档。资本从来不是缺钱,而是怕丢面子。哪怕空着,也要证明自己“值这个价”。

另一边,餐饮行业已经卷得没脸了。我看到某五星酒店带着星级大厨在路边摆摊。

是的,你没看错,是著名的xx酒店,带着高帽的大厨。就是那种之前你一进门就会有帅气小伙微笑说一句:may i help you ,madam?

餐饮巨头都不得不摆摊,那些小店主的压力可想而知。

想起老家我那位富二代同学也活成了打工人的样子。这姐们,高中时穿的全是Gucci、LV,连香水都是定制款。

前几天我看到她发朋友圈,穿着xx的裙子。我私信夸她漂亮,她甩我一个链接:“59包邮,买吧。”,我愣了几秒。

一个人的消费观改变,是需要强烈外部压力的。如果连原本高高在上的人都开始算账、比价,那说明整个消费体系都在下行。

不是她不想奢侈,而是这时代,已经不允许了。

还有咖啡。我记得以前喝一杯星巴克要30块,现在外卖推给我的,是5块9的咖啡,还送帕尼尼。这不是我捡了便宜,而是整个行业在以自杀式价格战抢客。

咖啡、奶茶、甜点、外卖。。。每一个都在打折,每一个都在哀嚎。这折扣的背后,不是慷慨,而是焦虑。

当所有人都在打折,其实是整个社会在贬值。

如今的消费降级,其实不只是“没钱”,而是人们开始意识到:钱花得值,比花多少更重要。这不是理财觉醒,而是经济寒冬下的自保本能。

也许,我们这一代人的生活逻辑已经彻底变了。以前,我们追求的是“过得好”;现在,我们追求的是“活得稳”。

我想,这个时代最真实的缩影是,不再相信溢价的故事,不再为面子买单,而是学会在寒风中,守住手里那一点点温度。

资料图

这两天,日本的首位准女首相,高市早苗,号称安倍经济学的“铁娘子版”,玩了波大的。

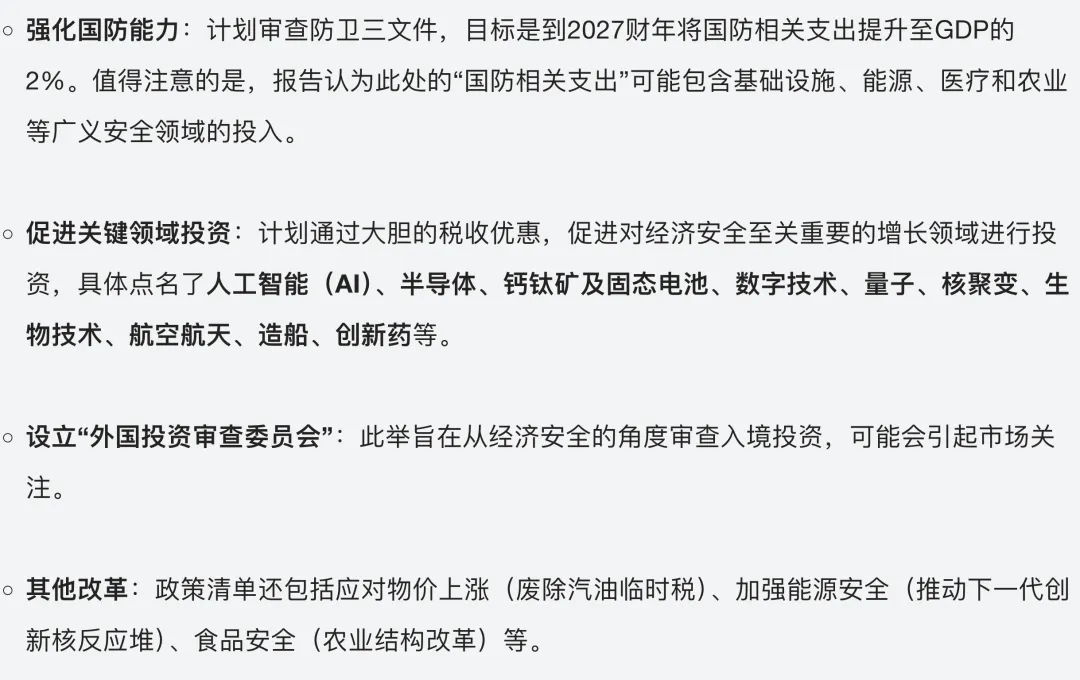

还没上台,她的核心理念就满天飞。主张极度宽松政策:低利率、甚至负利率,让钱流动起来;财政上大手笔投资半导体、AI等核心产业。

市场马上给了回应,日元跌破150,全球资金开始涌动,carry trade重启;日经指数暴涨4.75%,一天飙超2000点,韩国也跟着涨,中概夜盘也是低开高走。

日元放血,美股回血。日本若重拾宽松,美股就有了活水,亚洲半导体产业也迎来政策加持。逻辑链也更清晰了,财政扩张→科技刺激→资金回流→市场狂欢。

世界格局在动,东亚的科技竞赛也才刚开始。

A股节后,也得考虑外盘情绪的因子,军工(日本铁娘子是鹰派)、半导体、AI这些核心赛道,更需要好好盯着。