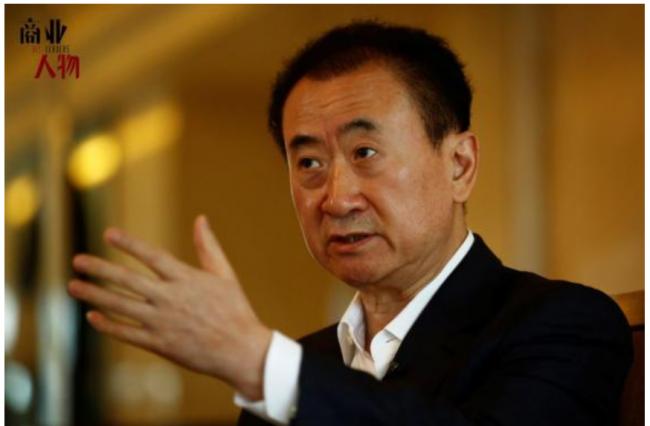

王健林与许家印:同样富豪,不同结局

洪耀南评论文章:中国“前首富”王健林,近日被法院短暂列为“限制高消费”对象,隔天火速解禁。这场一日来回的荒谬剧,表面看似司法疏漏,实则是权力操盘的政治测压,更是一纸公开示警:在这个体制里,决定你命运的,不是资产负债表,而是你对权力的态度。

“一日限高”:政治试压下的制度闹剧

王健林所涉的1.86亿元债务,对万达的资产体量来说,不过是小数点后的误差。但当限高令跃上热搜,事件的重点已不在债务,而是信心——市场会问:连前首富都被限高,谁还安全?

更耐人寻味的是节奏安排:突如其来的限令,舆情刚起便紧急撤销,惩戒、观察、撤火,一气呵成。这不是司法程序的起伏,而是一场精密的政治操盘,测试舆论、观察资本反应,再迅速降温,维持“可控感”。

法律的两面:对平民是刀口,对权贵是弹簧

中国强调依法治国,但当法律碰上权贵,总会变形。对普通人来说,法条是钢铁;对资本大户,却是橡皮筋,想怎么拉,就怎么收。

王健林“一日解禁”,不是法律松动,而是政治判断调整。他不是被赦免,而是被暂缓惩罚;不是无罪释放,而是保留利用价值。制度没有放过他,只是暂时不动他。他被留在台上,成为一个警示样本,提醒其他企业家——规则可以谈,但红线不能碰。

这不是个案,而是体制熟练运作的治理模式。审判,不为正义,而为管控。

三条红线下的生死抉择

看懂王健林与许家印命运的分野,得从2017年开始说起。那年,中国政府推出房地产“三条红线”政策,原意是抑制杠杆、稳定市场,但实际执行下来,却成为筛选资本“生与死”的政治工具。

资料图

许家印和他的恒大,是这场清算中的牺牲品。恒大依赖高杠杆与预售金维持资金运作,操作近乎庞氏。当资金链断裂,烂尾楼如瘟疫蔓延,数十万刚需家庭被困。更严重的是,许家印还频繁将资产转移海外,引发舆论与官方双重不满。最终,他被推上断头台,成为一场“安抚民怨、稳定情绪”的政治表演。

相较之下,王健林也踩线,也出问题,但路线与态度截然不同。万达的困境多来自海外扩张失利与对赌条款的折损,虽然损失惨重,却没有制造大规模的烂尾楼,更没有掀起群体抗议。在面对债务压力时,王选择变卖海外资产,回流资金,补国内缺口;不吭声、不闹事、不挑衅,一贯地低调、听话。

这场对比,正是中国式治理逻辑的缩影。问题不是你亏了多少,而是你是否制造政治风险。错误可以被容忍,失败可以协商,唯独扰乱秩序者,必须付出代价。一个成为社会怒气的出口,一个被留作警示的样本,角色早已由体制定调,无关市场逻辑。

鲸落与温水:恒大被献祭,万达被观察

许家印,是那头被公开猎杀的鲸鱼,政权需要他的血来平息舆论、证明立场。而王健林,则像一只泡在温水里的观察标本——活著,但动弹不得。

你可以失势,但不能失控;可以缩水,但不能外逃;可以消音,但不能消失。

所谓“一日解禁”,不是风波过去,而是讯号释放完毕。体制需要他被看见,也需要他不说话——既是一种惩戒,也是一种展示:只要不越线,就还能喘气。

结语:这不是司法,也不是市场,而是政治工程

王健林没有赢,许家印也不是真正的输家。输的是整个体制对法治与市场规则的承诺。

在习近平时代,资本早已不是制度的建设者,而是统治工具。企业家可以一夜成为典范,也可以一夕变成囚犯,全看政治需要。市场,不再由供需决定,而由命令配置。

所谓“依法办事”,只适用于你还有利用价值;而法治的底线,不在法条,而在红线。

这场戏,不是商业对决,而是忠诚测试。所有人都看得出来,司法只是幕布,真正决定谁上场、谁退场的,是政治导演的手。