“是中国的重大损失” 一位95岁美国人逝世

1960年8月15日上午9点钟整,三十岁的孔杰荣(柯恩,Jerome Alan Cohen)拿起书本,第一次开始学习中文——那对他来説似乎是人生的重要转折,因此在一篇回忆录中记下如此精准的时间。

当时还年轻的他不会想到,那一刻后来促使他开创了西方研究中华人民共和国法律的先河,他也被尊称为中国法律研究的“教父”。

孔杰荣教授还在美中建交等重要东亚外交事务中起到关键作用。并且长期投入人权倡议,帮助普通人,他的品格和善良影响了无数人。他的一生富有传奇,难以简单评述。

香港大学法律学院院长傅华伶教授对BBC说,“他对英语世界中的中国法律事务与研究所带来的影响,具有开创性意义——这毫不夸张。”

“在过去数十年间,许多有幸在生命不同阶段结识他的人,都将他视为导师、典范,更是挚友。用意第绪语来说,‘mensch’一词是对他的最佳诠释。”

该词是犹太人的语言,直译为正人君子。

提交秘密信函促美中建交

孔杰荣与中国结缘始于他对美国外交的稔熟。早年他在美国前国务卿迪安·艾奇逊(Dean Acheson)的律师事务所职业,也曾任联邦参议院外交委员会的顾问,对于冷战期间美中交恶深有体会。

较少人知道的是,1968年,他与哈佛教授费正清(John King Fairbank)、傅高义(Ezra F. Vogel)等人合作,起草了一份有关美中关系的备忘录,秘密递交给当选美国总统理查德·尼克松(Richard Nixon,理查德·尼克松)。

其中一个重要提议,是派遣一位特使秘密访问中国。

孔杰荣教授等人在这份备忘录中写道,“您应当认真考虑安排与中国共产党领导人进行机密对话,甚至在必要时可以予以否认。该特使将传达新政府有意愿听取中国在广泛议题上的看法,包括越南与裁军问题,并在比华沙更为非正式的的场合下,探讨建立正常关系的前景。”

后来尼克松派遣亨利·基辛格(Henry Kissinger)在1971年秘密访问北京,正是采用了其中的提议。这次秘访为次年尼克松访华的“破冰之旅”打下基础。

“很多人看到的基辛格博士密访中国都是这些建议的结果”,美国前律师协会法治项目中国主任虞平博士对BBC说。他与孔教授共事20年之久,非常瞭解孔教授的经历和为人。

虞平还提到,孔杰荣当时还介绍了时任参议员、甘迺迪总统的弟弟泰德·甘迺迪(Ted Kennedy)与中国驻加拿大大使黄华秘密接触,“开辟了美国和中国沟通的另一条管道”。

“可以不夸张地说,孔教授对于最终两国邦交正常化起了关键作用。这也是为何他被中国外交部一直称为‘中国人民的老朋友’。”

孔杰荣等一众教授还在备忘录中还提到台湾问题,建议华盛顿平衡与北京和台北的关系。

他们那时便留意到,美国虽然承认中华民国政府为中国的合法政府,名义上统治大陆、台湾与澎湖;但华府早已开始将其视为仅限于台湾与澎湖的政权,默认其无法重夺大陆。他们提议,美国应该在此基础上重申美国保卫台湾与澎湖的承诺。

1979年,美国与中华人民共和国建交,同时根据“一个中国”原则与中华民国台湾断交。

此一时彼一时,美中双边关系如今再次恶化,当初华盛顿对华接触的论调已逐渐被摒弃,两国进入激烈竞争甚至对抗。在法律层面,不少观察者认为,美国在1978年以后与中国合作发展法律体系的政策是失败的。他们认为,美方的原意是促成民主、法治中国,却使得共产政权更加专制。

孔杰荣近年来也重新审视自己早年对中美关系发展所作出的贡献。他在一篇文章中写道,与中国进行法律合作在政治与经济层面上是明智的,因为彼时中国正试图走出文化大革命的背景,合作促成了有条理的国家法律体系,透过国内经济进步与对外商业合作,改善了中国人民的生活以及中国与世界的关系。而促进中国形成民主、西方式的法律体系,并非预期。

香港大学法律学系副教授邝杰(Jedidiah Joseph Kroncke )近年来长期在这些问题上与孔杰荣探讨,一些观点上产生分歧,但对方仍非常包容。邝杰对BBC说,孔杰荣最深远的遗产,是他所建立的人际连结——不仅是个体之间,更是美国与中国之间的桥梁。

“他始终愿意开放对话,即使面对意见分歧者,也能以其品格与敏锐智慧赢得尊重,并在看似难以跨越的鸿沟间建立持久关系。”

“他明白,最重要的成就往往源自于微小的善意与理解。在当前中美关系处于近代最紧张的时刻,我格外感激他坚守原则与同理心——这正是当今世界所迫切需要的。”

首位在华执业的外国律师

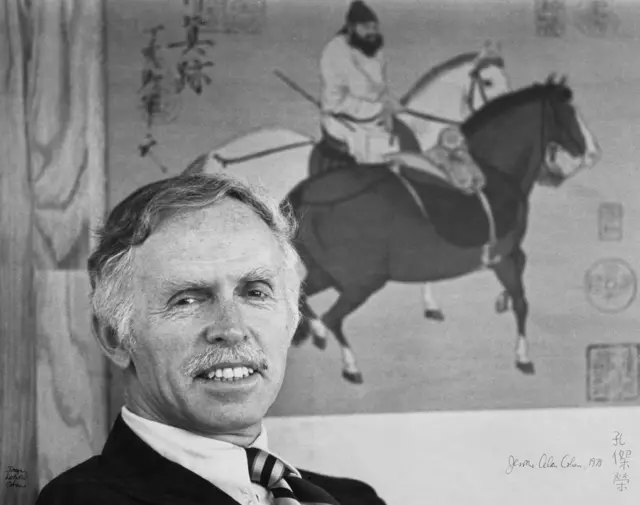

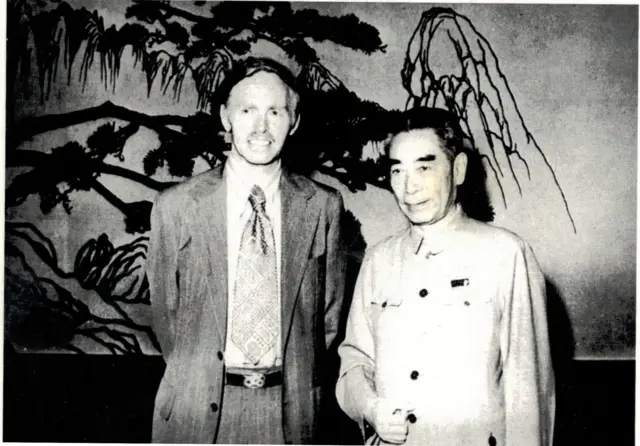

孔杰荣与周恩来资料照片图像来源,Provided by Yu Ping

年轻时的孔杰荣希望到中国去,以便更好地学习,于是提笔给毛泽东主席和周恩来总理写信,希望即便美中关系冷冻,也能破例邀请他去北京。但直到尼克松总统的“破冰之旅”后,他才有机会到访中国。

一个月访问期间,他曾与周恩来共进晚餐,后来也常对朋友提起,说周恩来对一个外国人竟然想要研究中国的法律制度感到困惑。不过,各种邀约和活动令年轻的孔杰荣兴奋不已,对中国法律的研究兴趣与日俱增。

1979年美中建交后,在哈佛大学任职的孔杰荣被邀请到北京为政府官员授课。彼时中国正值改革开放初期,中国的经济官员必须与想在中国做生意的外国企业和政府打交道,因此对律法求知若渴。

那段时间里,孔杰荣在中国担任著名国际律所“高特兄弟律师事务所”(Coudert Brothers)的顾问。当时中国的律师制度还没有恢复,所以严格来讲,中国只有一个律师执业,而他又是外国人,所以被称为第一位在北京执业的美国律师。

孔杰荣住在北京饭店,包括高特兄弟律师事务所在内的许多外国公司也在那里设立在华代表所,住所也就成了他的办公室。

当时美中商业谈判中几乎没有中国律师参与,企业只能指定未经正式法律教育的员工担任法律顾问。孔杰荣经常要解释法律条款、解读国际惯例、补充翻译错误,有时甚至亲自修改合同文本。

他还帮助翻译出版新立法,教授法律课程,还引荐中国官员和学生赴哈佛留学深造,不仅亲身见证了改革开放初期中国的法制发展,也促进了法律体系的完善和学术交流。

1981年,当孔杰荣和妻子一起回美国时,他感慨“我们感到有幸见证并参与了中国现代史的新一章,并渴望在不久的将来再次拜访中国。”

那段经历果然为他在中国的历程铺路,他后来成为宝维斯(Paul Weiss)律师事务所合夥人,在北京和香港设立分所,从此在中国职业二十载。

孔杰荣对中国感情深厚,热爱中国文化。据虞平回忆,纽约大学一位的同事曾开玩笑说,他错生为犹太人,原本该是中国人。

虞平说,在他影响下,他全家人都对中国产生了浓厚的兴趣。夫人孔殊恩是一位中国艺术史专家,被称为改革开放后第一位给中央美院开讲座的西方人。他的小儿子是中国艺术专家和鉴赏家,在纽约开设好几家画廊,是许多中国画家的好朋友。

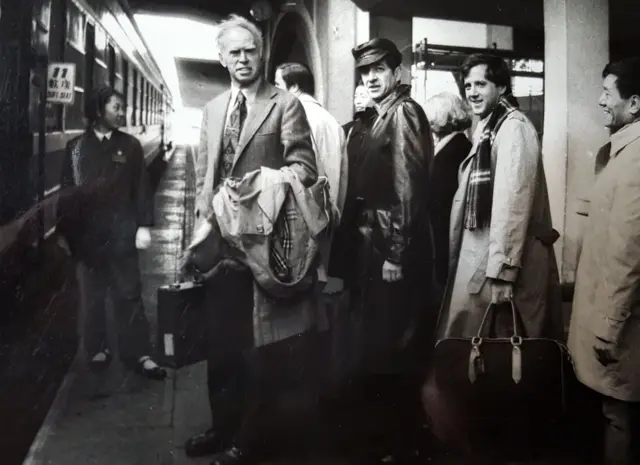

1979年,年轻时的孔杰荣在中国。

1979年,年轻时的孔杰荣在中国。

为中国法律研究拓荒

在孔杰荣研究中国大陆法律问题时,中国还对外封闭,连正式的法律档都稀缺,他就到香港采访有大陆法律背景的难民,一些前法官、检察官都是他的对象。

通过他们的亲身经历研究中国大陆当时的司法体制,被视为这一领域的拓荒者。1968年,他出版《中华人民共和国刑事程式(1949-63)》一书,就是这些方法的成果,影响了一代西方学者。

在香港期间,孔杰荣与一众学者建立了香港中文大学中国研究服务中心(USC),那里接待了不少大陆学者,也为本地学者瞭解大陆建立了桥梁,被誉为“中国研究的麦加”。五年前当该中心面临“重组”计划时,孔杰荣还热切关注着,他当时对BBC说,担心以后中心的一些研讨会和项目被取消,接触宝贵藏品的机会也受到限制。

在哈佛大学,孔杰荣创立了东亚法律研究中心(后称费正清中国研究中心),那里一直是美国乃至世界中国法律问题专家诞生的地方。台湾前总统马英九和前副总统吕秀莲都是他的学生。

马英九曾在一份祝寿文中回忆,他在入学博士之后第一年就修读了孔杰荣有关大陆刑事程式与大陆国际法实践两门课,“堂堂爆满”。

他记得对方经常提到中文名为何用“孔杰荣”,不用“柯恩”。原因是以为中国人尊孔,但没想到开始研究大陆法制不久,“文化大革命”就爆发了,“反孔批孔”成了主流,姓孔反而比较吃亏。

“言下之意,有点弄巧成拙,令人莞尔”,马英九写道。

孔杰荣常身着西装,打着蝴蝶结,看起来风度翩翩;加上谈吐风趣幽默,许多人不仅敬仰他的知识渊博,还对他的个人魅力印象深刻。

“给我的第一印象是,他更像是个忠厚长者”,虞平说。孔杰荣在纽约大学重建美国研究中国法律中心时,邀请虞平参加该计划,从此开启了长达二十多年的同事和忘年之交。

香港大学法律学院院长傅华伶今年春季成为纽约大学法学院首位“谢瑞·柯恩访问教授”(Jerry Cohen Professor),他在那段时间里多次与孔杰荣深入交谈,深受他清晰的记忆、敏锐的机智、慷慨的胸怀以及积极的人生观所触动。

“他总是鼓励他人超越既有成就,攀登新的高峰。在他面前,千万别说自己年纪太大,无法追寻热情。”

长期投入人权倡议

孔杰荣常年投入人权倡议,帮助维权律师。据虞平回忆,2002年左右,一次他从中国出差回到美国,孔杰荣兴奋地告诉他,认识了一个盲人,中专学历,但自学法律,为同村受到不公正待遇的村民和政府打官司。

这个人就是“赤脚律师”陈光诚,当时在山东帮助被迫堕胎的女性维权。“孔教授觉得我们应该支持他”,虞平说,当时中心在中国寻找合作项目。

后来由于经费问题,不能从项目的角度支持,孔杰荣就希望通过其他方式帮忙。虞平当时在上海交通大学法学院任兼职教授,便尝试让陈光诚来课堂旁听课程。

陈光诚在2006年被控入狱,出狱后遭政府软禁在家中,2012年逃到美国驻北京大使馆寻求庇护。也是在孔杰荣的帮助下,陈光诚来到纽约大学法学院访问,也因此避免了一次外交危机。

“孔教授关心很多普通人的命运,特别是社会弱势人群”,虞平说。他记得孔杰荣说过,“看一个人是否真的心地善良要看他对待比他社会地位低的人的态度,而不是看他如何对待地位高于他的人”。

孔杰荣时常在一些中国人权的个案上公开表态,也曾在美国国会等场合批评中国的法制,指其在某些地方不符合国际通行做法。他的这些看法往往与北京政府相左,因而罕有官方媒体提到他的事迹。尤其在陈光诚事件之后,外交部口中的“中国人民的老朋友”也不复存在。不过,据虞平说,当局从来没有阻扰过他到访中国。

长期研究人权的美国知名法律学者戴大为(Michael Davis)曾在香港工作数十年,他对BBC回忆,香港主权移交后几年,一次孔杰荣到香港大学演讲,而另一所大学拒绝接待,认为他们的观点在当时过于敏感。被拒绝后,孔杰荣一边感叹,一边欣慰地说,“被拒绝,往往代表你做对了什麽”。

几个月前,戴大为最后一次到孔杰荣位于科德角(Cape Cod)的老家拜访他。尽管身体状况不佳,孔杰荣还在广泛阅读,对中国的最新发展保持高度关注,似乎超越了健康上的挑战。

“他的离世,不仅是我们的损失,更是中国的重大损失。”戴大为说。