飞往多伦多航班上 这两类家庭为何把孩子送出国

在飞往多伦多航班上的思考:为什么有钱or高知家庭都把孩子送出国

立秋后的上海暑气还未散尽,南京西路的橱窗已换上秋季的装饰。陆家嘴的玻璃幕墙将落日折射成万千碎金,洒在黄浦江蒸腾的水汽中。沈清如在恒隆广场的咖啡馆望着窗外,看着楼下拖着行李箱走向专车的少年——那是她合伙人十六岁的儿子,今日启程前往加拿大安省寄宿学校。

这已是本周她遇见的第三个远行的孩子。每年一到8月底9月初,身边的孩子们便纷纷飞走。

青瓷杯中的瑰夏咖啡渐凉,她想起昨夜与邻居徐医生的对话。那位瑞金医院的心外科专家,谈及送女儿去英国读寄宿中学时,无意识地转动着手中的红酒:“不是上海的国际学校不够好,只是希望她能在更辽阔的世界里找到自己的坐标系。”

这样的选择在古北新区已成常态。清如的投行丈夫调侃说,这里的孩子像候鸟,还未完成换羽便要跨越洲际。张总家的双胞胎去了新加坡读初中,李教授的儿子则远赴德国慕尼黑大学学习工业设计。

“上海没有好学校吗?”清如曾问复旦任教的李教授。那位研究古典文学的学者沉吟片刻:“正是太了解教育的本质,才更希望他获得被应试体系稀释的东西——试错的勇气、慢生长的权利、不被分数定义的自我价值。”

这些精英父母在喝手冲咖啡的午后,谈论的不是常春藤录取率,而是孩子在某次森林课堂写的十四行诗,或是参与非洲公益项目时眼中的光芒。他们用全球化的眼光审视教育资源,最终选择将最珍贵的财富——孩子,投放到另一片大陆。

图文/迷糊画意生活

然而几条弄堂之外,清如的瑜伽课搭档慧敏却截然不同。这位经营着三家本帮菜馆的母亲斩钉截铁:“孩子就得待在身边。交大复旦不好吗?每周能回家喝腌笃鲜,毕业进金融机构或公务员,平平安安就是福。”

慧敏的女儿去年拒绝了港大offer,选择本地的上海财经大学。每周日,这个金融系的女孩都会来帮母亲核对账目,糖醋小排的香气中,母女俩用软糯的上海话闲聊。这种画面在高知家庭中几乎绝迹——他们的孩子此刻可能在安大略湖上划艇,或在多伦多图书馆查阅古籍。

教育选择折射出不同阶层对孩子未来和风险的理解。精英阶层将全球化视为必然,把孩子打造成“世界公民”来期待不确定性的未来;普通家庭则更依赖地理与情感的亲近性,物理距离带来的安全感抵消了对外部世界的焦虑。

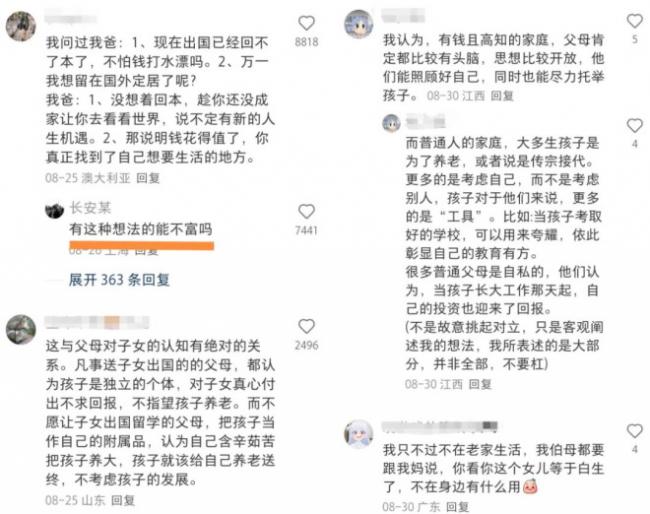

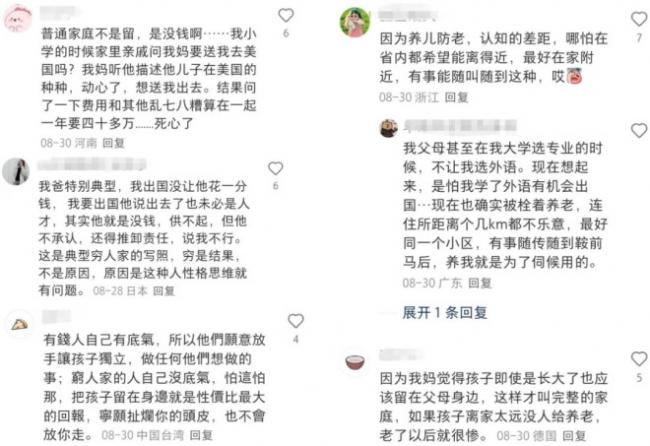

(网友对此主题的留言)

清如想起徐医生最后的剖白:“我们这代人通过高考改变命运,现在要证明的是,我们的孩子能够属于任何地方,又不被任何地方限定。”

外滩华灯初上时,清如收到女儿从多伦多发来的照片。少女穿着校服站在欧式建筑旁,身后是点亮的CN塔。照片备注写着:“今天我独立策划了跨文化研究项目,用了你们没想到的创意方式。”

某个瞬间,清如忽然理解这种选择的深层动机:我们这些父母追求的不仅是优质教育,更是一种教育哲学的重构——将孩子从熟悉的评价体系中解放,让其在文化融合中生长出更坚韧的自我认知。

梧桐叶仍在飘落,覆盖了清晨的车辙。但清如知道,当春天来临,这些深藏的轨迹会重新显现,延伸向肉眼不可及的远方。候鸟或许终将归来,只是归来时,它们携带的已是整片天空的记忆。

两种选择背后,是同样沉重的爱与期待,只是在风险评估与价值排序上分道扬镳。而所有父母共同分享的,或许是深夜查看世界时钟时,那种甜蜜又怅然的牵挂——无论孩子身在何方,外滩的钟声永远回荡在异国的梦境里。

黄浦江潮汐往复,江畔的候鸟们沿着不同航线飞向天际。而在石库门老宅与陆家嘴豪宅之间,关于“远方”与“家园”的辩证,正在咖啡香与书卷气中静静流淌。

(图为作者在上海机场候机时的留影)