59猝然辞世的傅国涌曾经是我最想认识的人之一

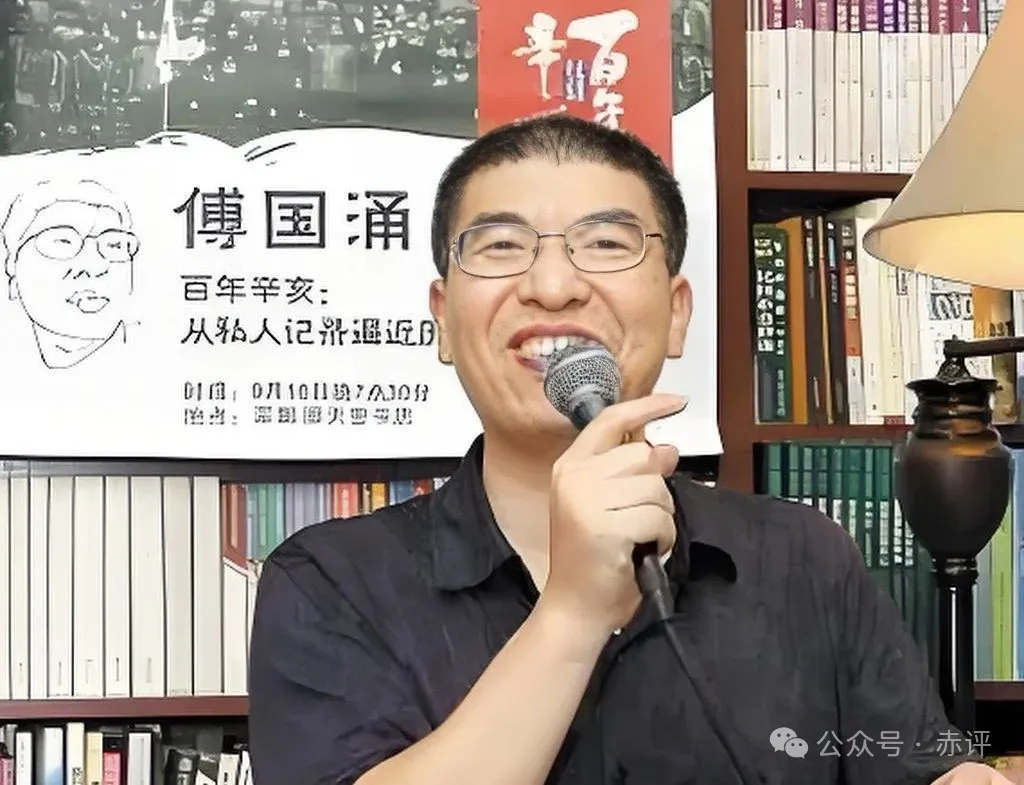

傅国涌曾经是我在杭州最想认识的人之一,后来在晓风书店有一面之缘。当时是书友见面聊天,他说他读书比写作还要紧。他天生异相,眉眼嘴鼻均非常夸张,如庙里面的伏虎罗汉,笑起来却瞬间变得慈眉善目,斯文腼腆。

傅国涌是国内为数不多的独立知识分子,靠严肃的人文思想写作为生。这是很难的。相当长一段时间,这类文章的稿酬非常之低,与作者的劳动很不相衬,甚至可以忽略不计。我有时候收到稿费单,都觉得不值得跑一趟邮局去取。但因为三个月不取会退回去,就常常到了最后几天才去拿出来。不是为了花这笔钱,只是担心编辑部以为作者已经不在了。

在一个高房价的年代,一个体制外的写作打工人,靠给报刊写文章在大城市活下来,简直是个奇迹。当然傅国涌的文章,稿酬标准可能会不一样。他的文章,哪怕是篇幅不长的稿子,也很厚重、扎实、有思想,看得出很下功夫。他曾经是南周、经观书评、炎黄春秋等一系列重要刊物的重要作者,他们大概也会考虑到他的生存状况,加上他下笔很快,笔力勤奋,他的书也经常再版,所以也算活得不错。当然长期下来也是很损耗生命的。批判性的写作者长寿的不多,可能跟这有关,加上比较忧思焦虑。

民间、公共、私人,这是傅国涌写作的三个关健词。民间立场、公共写作、私人视角。他是非常典型的人文知识分子,以启蒙为已任,是本世纪00年代公共写作中很有代表性的作者。“历史不是为了让人哭,也不是为了让人笑,而是让人明白”。他的《追寻失去的传统》一书追溯言论自由与公共空间的兴衰,表明了他的写作立场。他的史论文章以史带论,用资料说话,有很多创见,却又道出了常识。他的历史写作尤重私人视角。《1949年:中国知识分子的私人记录》《百年辛亥:亲历者的私人记录》,通过当事人的日记、书信和回忆录,以个体生命体验折射大历史。我曾经读过大量日记、书信、自传,也在旧货市场淘了一些私人书信和日记,却一直没有好好去梳理写作。

近年很少看到他的文章了,后来才知道他从2017年开始,放下研究和写作,在一个小巷子里办了“国语书塾”。

我其实对“国学教育”、“私塾教学”这一类教育实践活动不以为然,当年“五四”所反的,不就是这些东西吗?以私塾反应试教育,错了!私塾就是最传统的应试教育,埋头国学,皓首穷经,只为一日金榜题名,光宗耀祖。而现在和将来都是一个全球化的科技社会,我们需要的是现代和未来的眼光。

再说,单独把几个孩子搞到另外一个教育模式里去,他们将来怎么融入这个社会呢?社会体制终究是没有变的啊!他们如果成为这个社会的异类,那会付出终身的代价。

后来进一步了解才知道,他开设“国语书塾”,是带小朋友一起阅读写作,读各种书,书写自己的心灵。有时候可以看到他和小朋友们在西湖边朗诵《诗经》。

他们还在兰亭体悟王羲之的书韵,去雅典卫城演绎莎翁戏剧,在比萨斜塔下探讨伽利略的自由落体定律,在但丁的家门口诵读《神曲》……

他在实现这样一种理想:教育是一场与天地的对话、与思想者的共思。教育的本质是让学生学会思考,让他们明白:一切都可以是别人的,只有思想是自己的。

“教育是不追求成功,只追求成人,是成全你自己”。

所以傅国涌说: “五十岁开始带小孩读书,过去五十年仿佛归零,我体会到了与孩子一起成长的生命的大欢喜。”

傅国涌以59壮岁猝然辞世,但他已体验过生命的大欢喜。有的人活得很久,却从来没有活明白过,甚至垂暮之年做出糊涂事,这是生命的大悲哀。

一个人的生命有多少价值,死亡才是一把标尺。我私下以为傅国涌是我私人阅读中的偏好,不料这些天朋友圈有许多人在悼念他,才知道他曾经拥有那么广大的读者和知己。

这也是他生命中的大欢喜。