做了这个手术后 他体内的致癌物超标100倍

被列为 2B 类致癌物多年后,国际癌症研究机构(IARC)的最新研究,又将它“升级”成了 2A 类致癌物。

然而,多项覆盖人群近百万的研究却证明,它与癌症并无关联。

一边是 IARC 的认证,一边是高质量的研究,到底该相信哪个结论?

史蒂夫是一位骨科医生,一次在参加学术会议的休息室里,他发现自己不受控制地用记号笔在墙上乱涂乱画,还用肥皂在卫生间的镜子上写字。

与此同时,他的左手不停颤抖,耳中嗡嗡作响,一遍一遍重复自己的话,这让他几近崩溃。

为了搞清楚自己到底怎么回事,离开会场后史蒂夫立刻给自己抽血化验,结果显示,他血液里“钴”的含量是正常值的 100 倍。

于是他猛地回想起,几个月前,他刚刚做完髋关节置换手术。[1]

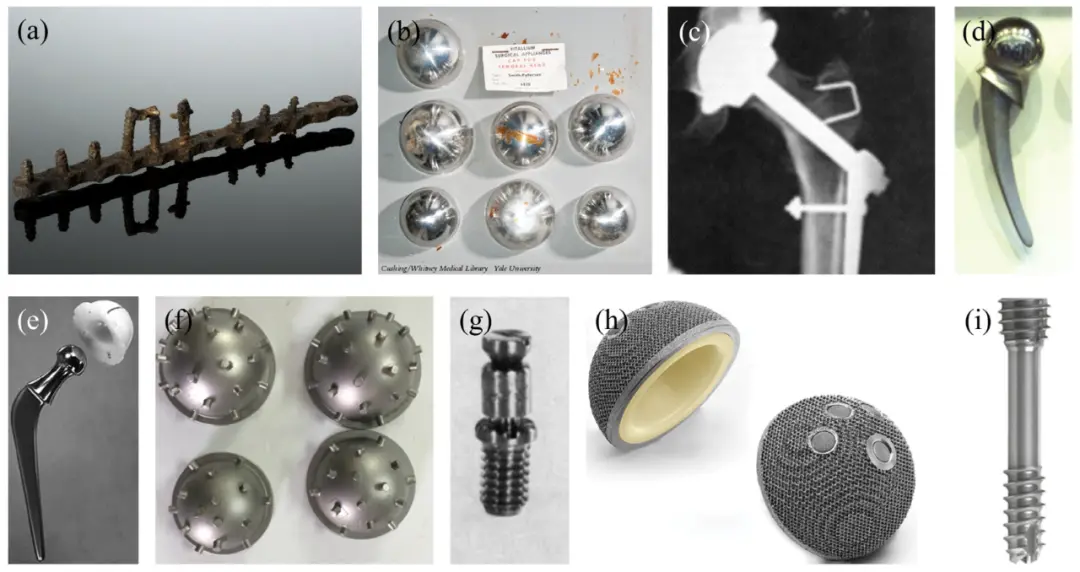

髋关节置换手术,最早可追溯至 1891 年,一名德国医生用象牙替换股骨头,并用镀镍螺钉固定。

到了 20 世纪,更多医生开始探索关节置换的新方式。1938 年,一名英国医生用不锈钢作为制作人工髋关节的假体材料,第一次完成了全髋关节置换术。[2]

之后过了约 20 年,另一位英国骨科医生首次引入了低摩擦关节置换术的概念,将小直径金属股骨头与超高分子量聚乙烯髋臼杯配对,显著减少了磨损、延长了植入物的使用寿命。 [3.4]

从此,全髋关节置换术一跃成为“20 世纪的骨科手术”。

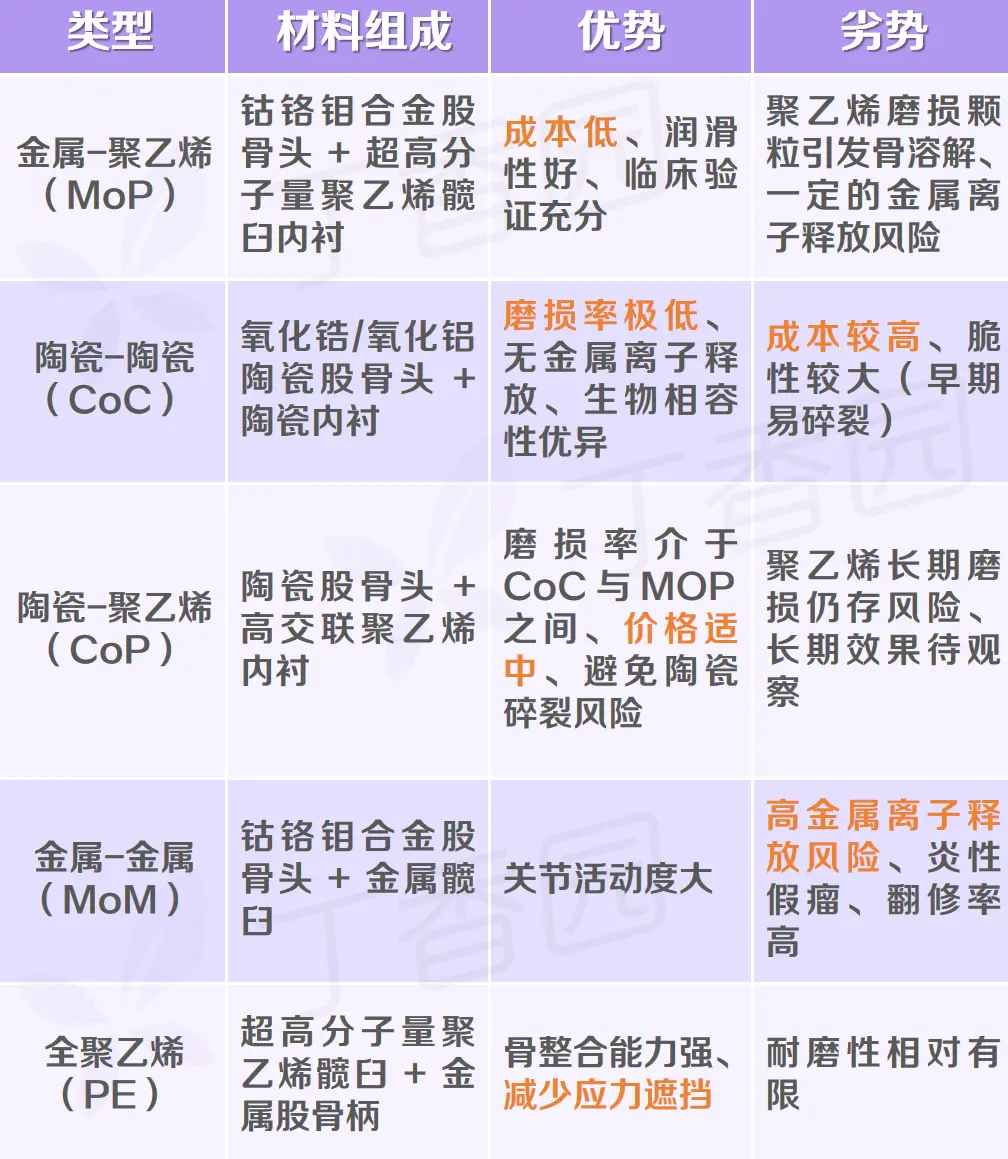

历史上用到过的人工髋关节

在骨科医生们探索最适合的人工关节材料时,钴逐渐登上舞台。

实际上,钴在更早之前就已经应用于口腔科。1932 年,为了寻找比金更经济的人工牙种植体材料,一种由 65% 钴、30% 铬、5% 钼及其他元素组成的新型钴合金被发明了出来,具有出色的耐腐蚀性和强大的机械性能。[4.5]

种植体与人工关节颇为异曲同工,因此骨科医生们很快也注意到了这种新材料。在动物模型上试验后,骨科医生们发现,由铜、黄铜、镀锌铁、钒钢、普通钢、镀银铜等材料制成的螺钉,均容易在骨骼中引起了不良反应,最终导致植入体松动,只有这种钴-铬-钼合金最为坚挺。[4]

自此,钴合金一战成名,逐渐成为最热门的髋关节置换术材料。

不过,“热门”也同时意味着对其安全性更严格、更全面的审视。“热门”没多久,隶属于 WHO 的 IARC,就将钴金属归为 2B 类致癌物,即“可能对人类致癌”。[6]

2022 年,IARC 又将钴金属和可溶性钴(II)盐“升级”为 2A 类致癌物,即“很可能对人类致癌”,理由是:根据充分的动物实验证据以及强有力的人体原代细胞实验证据。[7]

丁香园根据 IARC 官方介绍编译制图

百万人群分析证实“无风险”,钴合金真的致癌吗?

从 2B 类到 2A 类,自然不是凭空“升级”。

IARC 发表在柳叶刀子刊的研究论文指出,在两项针对小鼠和大鼠的实验中,钴可导致小鼠患上细支气管肺泡癌,导致大鼠患上细支气管肺泡癌、肾上腺髓质恶性嗜铬细胞瘤和白血病。

而在人类原代细胞实验中,钴金属和可溶性钴(II)盐也展现出证据等级为“强”的细胞毒性,具体表现为:增加 DNA 链断裂、染色体畸变、微核形成或姐妹染色单体交换,增加氧化应激,引起慢性炎症和免疫抑制。[8]

虽然 IARC 已经基本盖棺定论,但有关钴是否致癌的研究仍然有增无减,有趣的是,不少研究的结论与 IARC 截然相反。

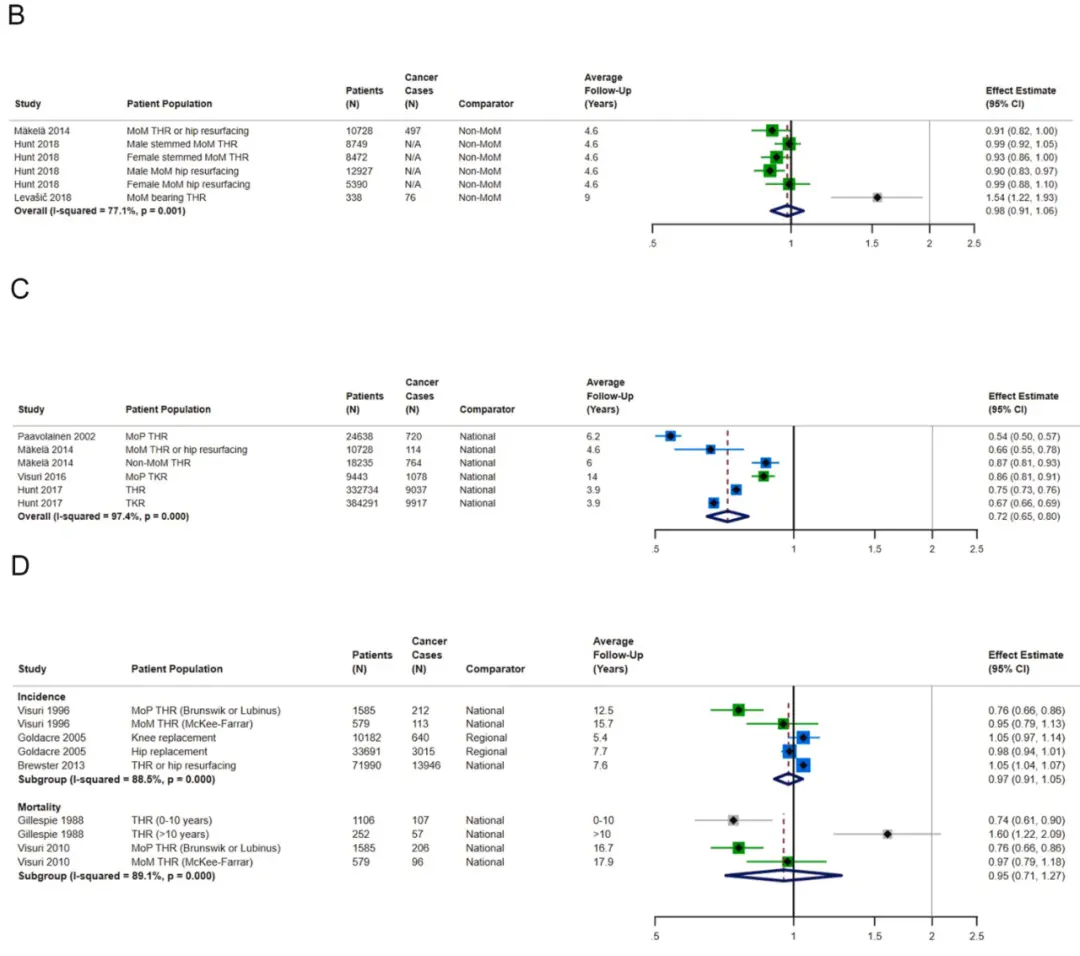

2024 年,一项包含 16 项研究、超 70 万例关节置换患者数据的分析显示,在长达 17.9 年的长期随访中,这些患者所有部位的癌症风险均未增加。[9]

另一项涵盖约 100 万人的 Meta 分析同样发现,接触含有钴合金或钴颗粒的骨科植入物,与总体癌症风险之间并无关联。[10]

所以,人工关节里的钴,到底致癌不致癌呢?

所谓“抛开剂量谈毒性都是耍流氓”,那项包含 100 万人群数据的研究分析称,单纯的金属钴具有很高的生物利用度,但用于医疗植入物的钴合金的生物利用度却极低,换句话说,金属钴是致癌物,不代表医疗植入物中的钴合金就一定会导致患者患癌。[10]

然而,值得注意的是,上述研究还提到,部分研究作者曾在可能销售含钴合金产品的医疗器械公司任职[10],这也意味着,上述结论是否有失偏颇很难定论。

此外,比起致癌风险,人工关节里的钴合金引起的其他危害,早已引起了多国的重视。

被多国警告:致癌风险外的更常见危害

开头提到的史蒂夫医生,他因为血液中钴含量严重超标而出现的各种症状,被称为“金属离子病”或“金属中毒”,顾名思义,指的是体内某种金属含量紊乱,引起的急性或慢性中毒表现。

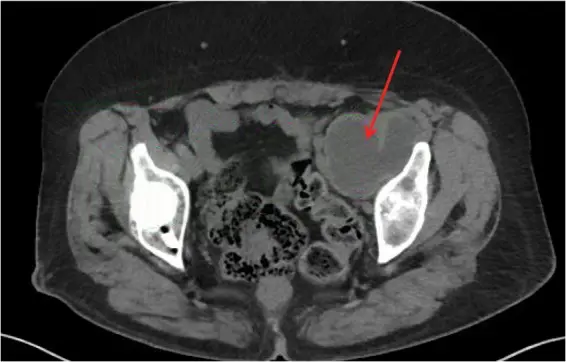

对于含金属部件的人工关节来说,运动过程中的磨损,一定程度上会导致金属离子溶解,这些金属离子聚集在人工关节周围,与人体免疫系统“短兵相接”,便会持续诱发炎症,从而形成“假瘤”,即一团类似肿瘤但实际上是积液的发炎细胞。[11]

金属离子引起的“假瘤”

如果不及时处理,还可能影响远端其他器官,包括心血管系统、神经系统、内分泌系统等——史蒂夫医生的表现就是典型的神经系统受损。[1.11.13]

金属中毒其实并不常见,但钴中毒(Cobalt Toxicity)却已是一个公认的健康问题。[11]

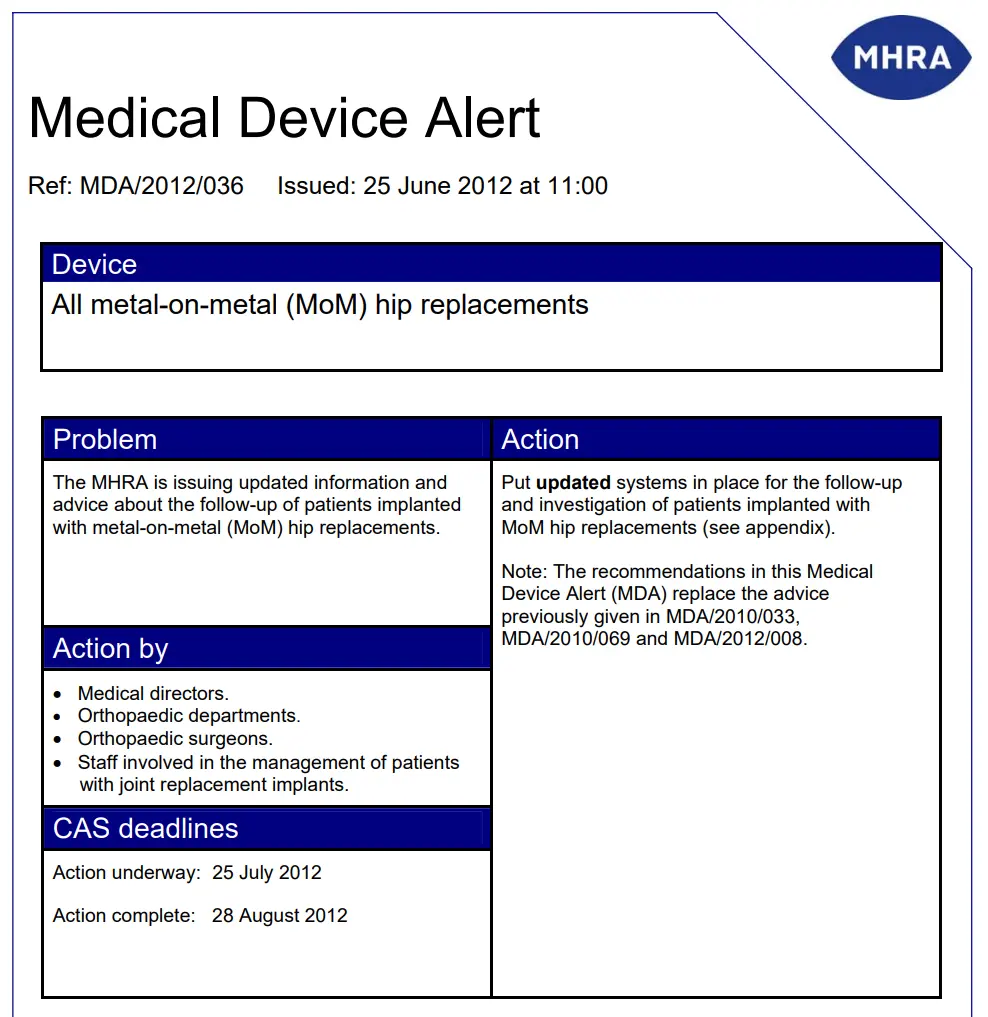

早在 2007 年,澳大利亚骨科协会就报道,金属对金属(MoM)髋关节假体有较高的返修率。[14]

随后的 2012 年,英国药品和保健产品监管机构(MHRA)发出警报,更新了对所有接受 MoM 髋关节置换术患者的建议,强调患者应定期进行影像学扫描和血液检查以监测金属离子水平,尤其关注钴的含量,如有异常,需尽快进行修复手术。[15]

美国、加拿大、欧盟也紧随其后,陆续发布相应规定,要求对接受关节置换手术的患者进行体内金属含量监测。[16~18]

除了政府层面的警报措施外,随着其他材料的发展,钴合金此前那些看似无坚不摧的优势也逐渐被新兴材料替代——比如陶瓷、聚乙烯等材料。

以美国为例,2007 年 MoM 在所有初次全髋关节置换术材料中的占比达到 31%,到 2012 年时已经降至 1%。[19]

中国目前钴合金的使用情况也类似。某三甲医院关节外科主任冯跃(化名)表示:“现在初次髋关节置换已经很少用到 MoM,一般都是后续修复的时候偶尔使用。临床上目前用最多的就是 CoC 和 CoP。”

而对于钴合金医疗化的“发祥地”口腔科,某公立口腔医院的种植科医生钟梁(化名)也提到,虽然钴合金胜在性价比,但整体性能还是比不上贵金属,加上非金属材料也已十分成熟,钴合金材料正在渐渐离开口腔科。

“比如烤瓷牙,现在基本都搞全瓷了,颜色也好、也完全不影响影像检查。有预算的人则一般直接选贵金属。”

所以还需要担心吗?

冯跃认为,虽然对于人群来说 MoM 用得少了,但 MoP 中依然有钴合金成分,且对于用到这类材料的患者个体来说,无论是致癌风险还是金属离子病风险也都依然存在。“因此,术后定期的金属离子监测还是有必要的。”