一百年前西洋人笔下的义和团

学界普遍认为,义和团运动爆发的直接原因,与19世纪末以德国强占胶州湾的军事行动存在着很大关系。

光绪二十四年(1898)二月,中德两国签订《胶澳租借条约》。德国不仅取得了青岛的“99年租借权”,还获得了修筑山东境内两条铁路等多项权益。这就意味着,山东人民沦为了列强瓜分中国狂潮中的首个受害者。

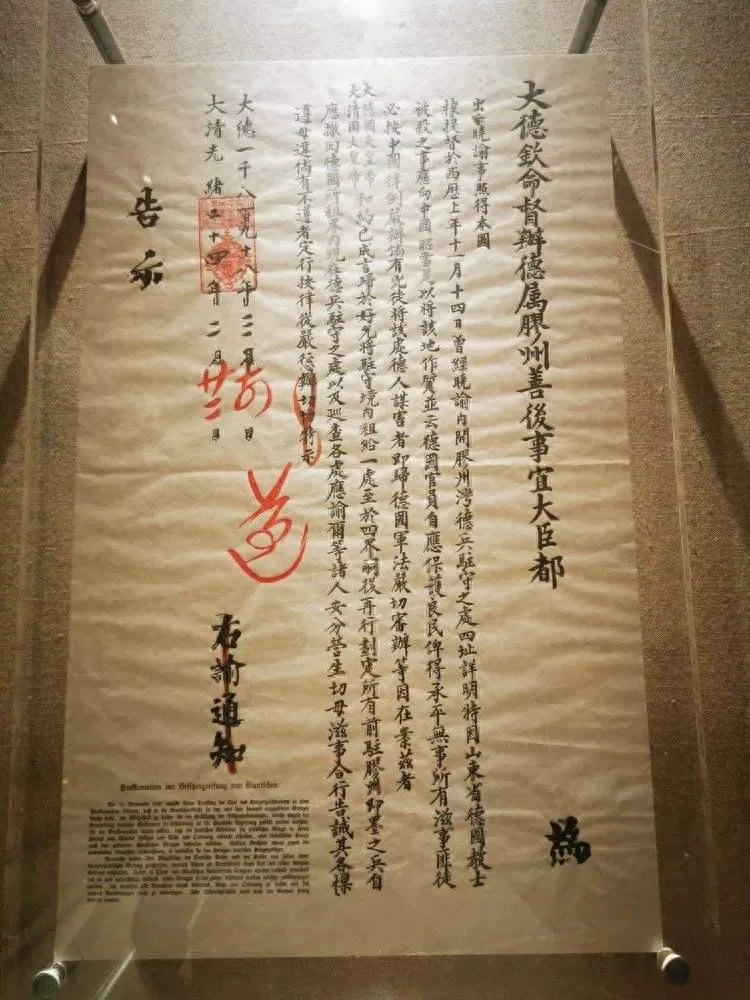

《胶澳租借条约》原文

义和团爆发的直接原因

德国人在筑路期间,“所至之地,尽将村落民居拆坏,遇坟墓建物即毁掘,不惟不遇路避之,且毁坟拆舍,一文不与。其士民田庐皆归乌有,无以栖止”。

更令人发指的是,部分地区还出现了“铁路阻塞田间水道,有碍小民生计”以及管理铁路沿线的德国人调戏当地妇女等影响极为恶劣的事例。

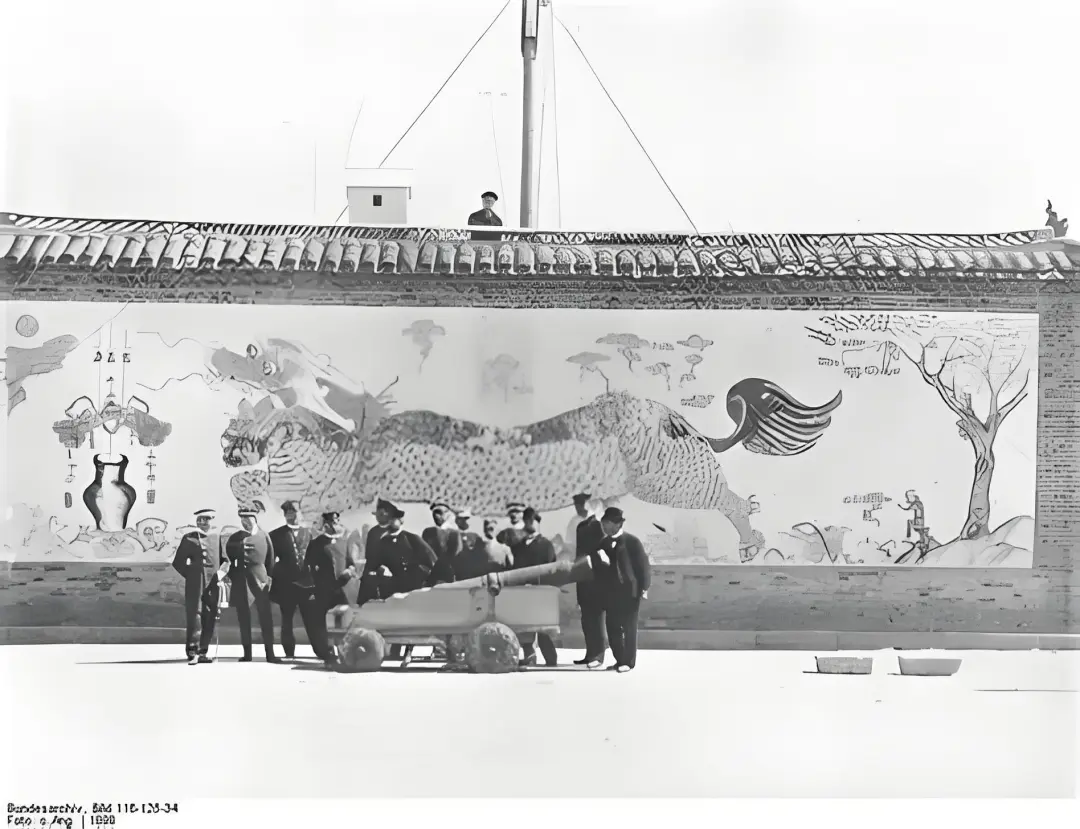

青岛城内的德国人

鉴于地方政府根本无力予以保护,于是,当地人以组建拳会、乡团、秘密社团等的形式,旨在捍卫自己的权益,一些社团还喊出了“还我江山还我权,刀山火海也敢钻;哪怕皇上服了外,不杀洋人誓不完”等激进口号。

到了光绪二十五年(1899)下半年,这些社团被统一整合为“义和团”。

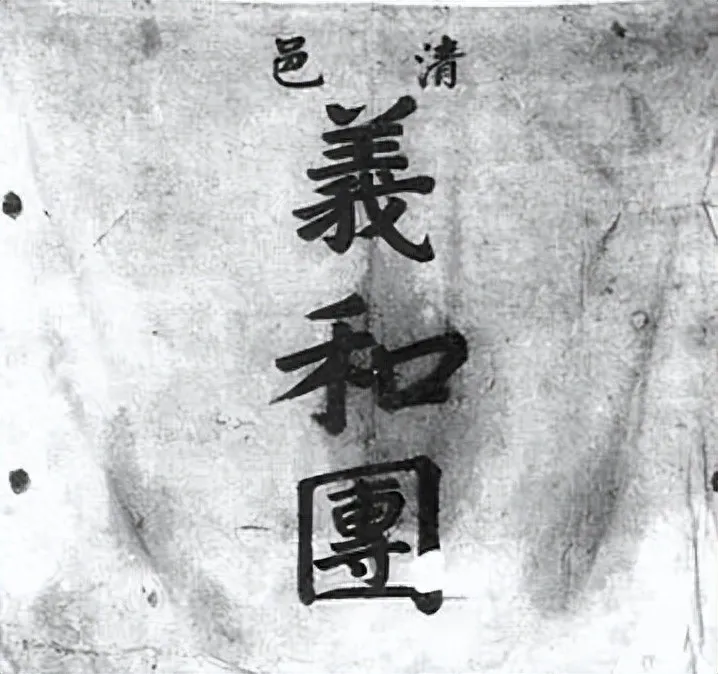

义和团的旗帜

伴随着民间“反洋情绪”的愈演愈烈,几乎所有给生活方式带来颠覆性变化的“西洋玩意”,都沦为了被义和团摧毁的对象。

由此可见,义和团运动中不仅存在着正义与勇敢的一面,但也同时蕴含着愚昧无知的一面(拓展阅读:【补档】为什么说义和团运动的爆发,是历史的必然?)。

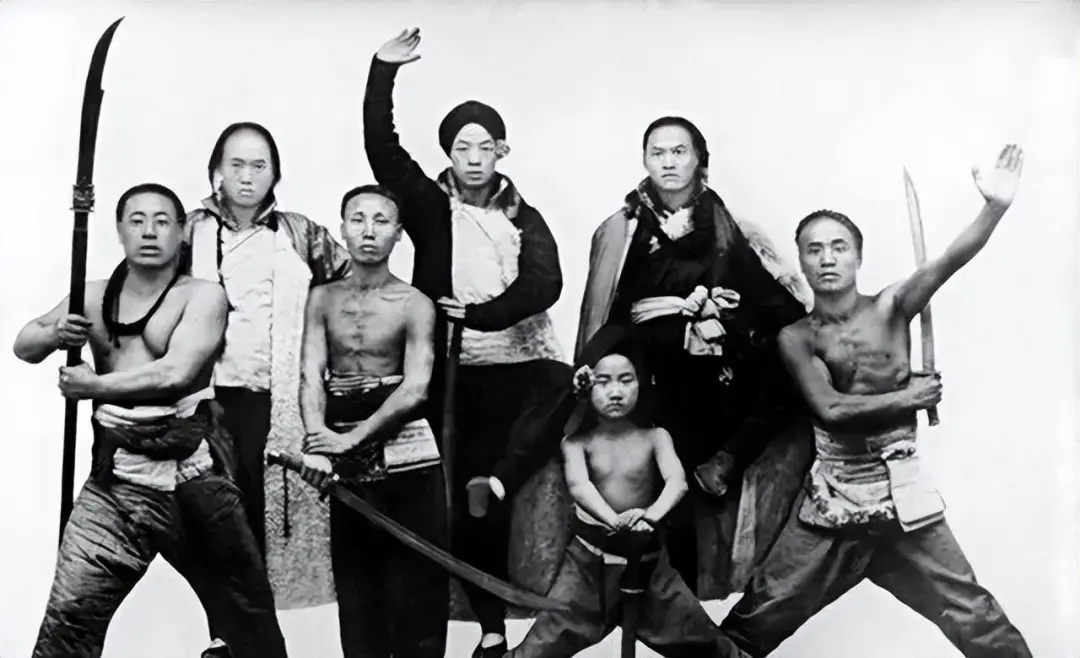

老照片中的义和团

对于义和团的性质,历史学家范文澜先生认为:

义和团运动是广泛的群众反帝运动,主体自然是农民,但里面也有一些城市中不事生产的乞丐流氓加入。因此,它的反帝爱国性质是毋庸置疑的根本前提,但也需注意其自身的局限性与构成的复杂性带来的负面效应。

对于义和团“扶清灭洋”的行为,德国十二年级《历史时间:从战后欧洲到21世纪的世界》一书的编者认为,“被清政府保守派利用的义和团,最终酿成了清代中国与整个西方对抗的武力冲突”,即八国联军侵华的史实。

老照片中的义和团成员

值得一提的是,义和团运动的爆发,一度让“黄祸论”在欧美各国大行其道。尽管这场轰轰烈烈的“反洋运动”最终被八国联军残酷镇压了下去,但那种刻骨铭心的“华人恐慌”心理,直到今天也没有消失殆尽(拓展阅读:一文概述:“亚洲英雄”傅满洲的前世今生(修订版))。

2

西洋画报中的义和团

最近几天,我淘到了一组来自于法国、英国和意大利等国的二十余张画报。接下来,就和大家一起看看,一百年前西洋人眼中的义和团,究竟有着什么样的形象?

老照片中的义和团成员

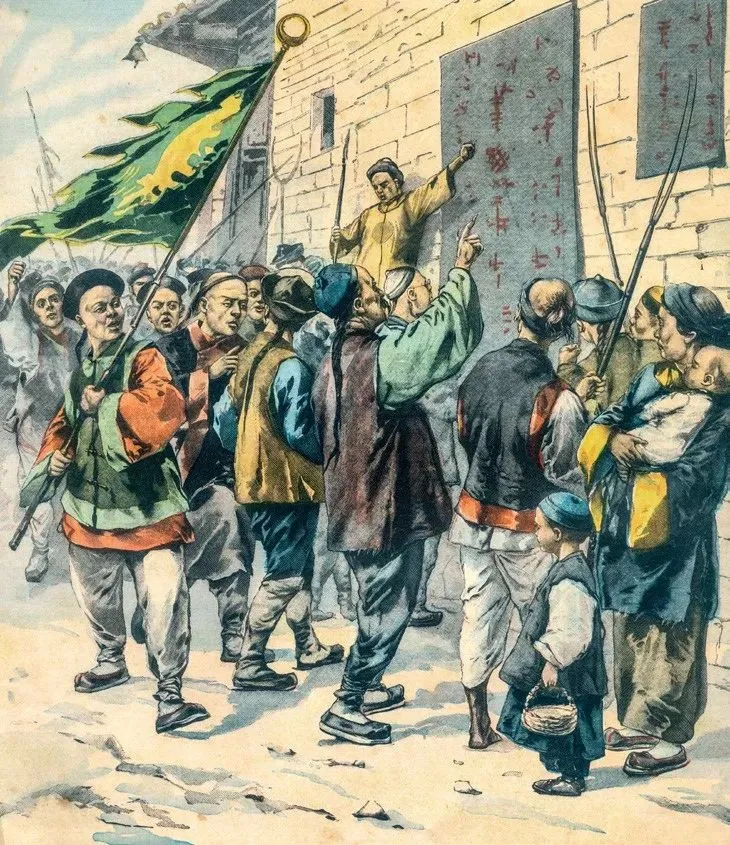

1)愤怒的“反西方”势力

当活跃于山东境内的义和团被驱赶到京津地区后,这股来自民间的具有朴素爱国主义色彩的极端反西方势力,迅速与朝廷内部的极端保守派人士形成了一股“合流”。

很快,在北京的街头巷尾,已经很难看到通俗意义上的广告牌了,取而代之的是一些动员“杀光洋鬼子”的宣传标语。

宣传“杀光洋鬼子”

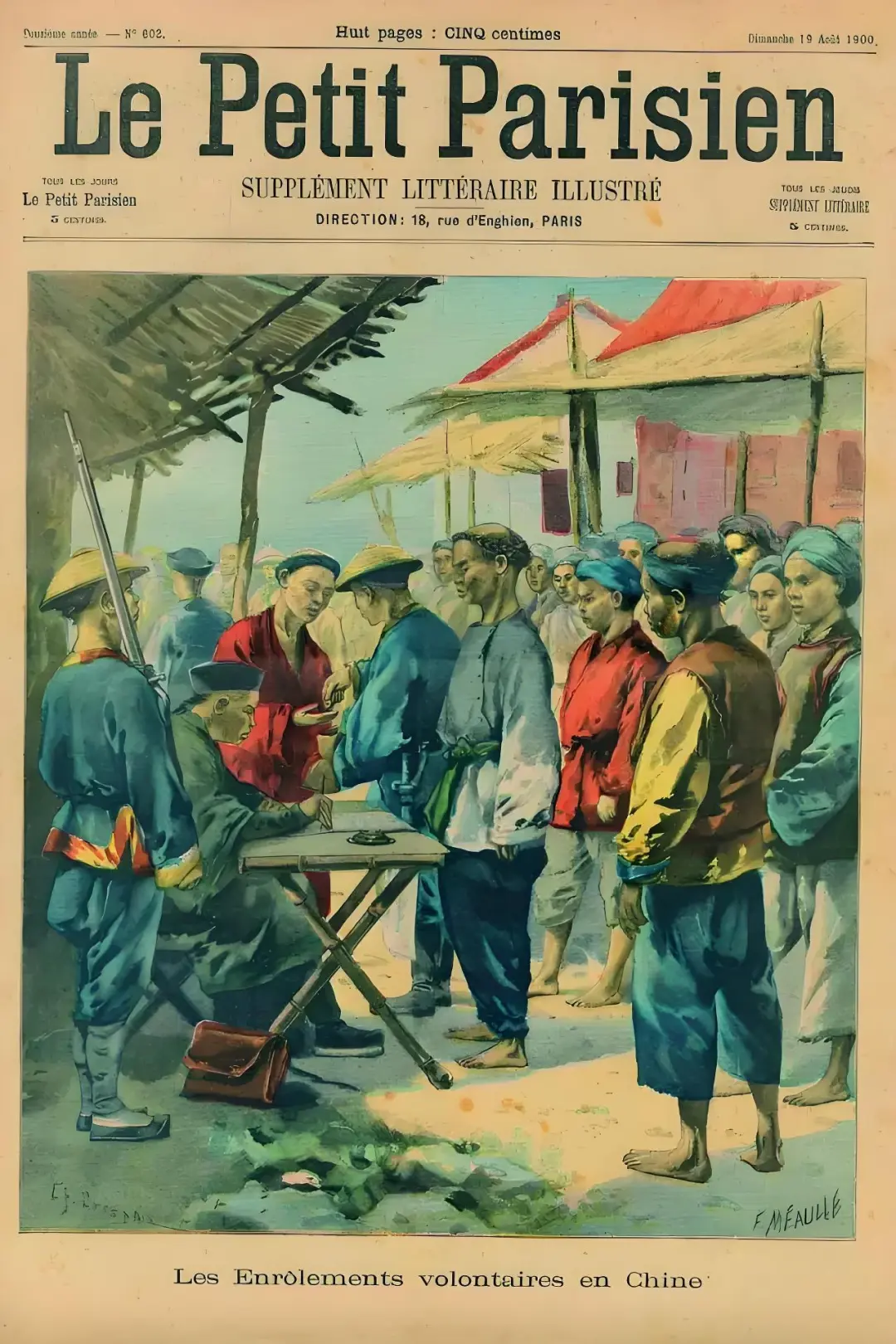

主动参军的中国人

当时的不少义和团成员,以“铁路、电线皆洋人借以祸中国”为由,大肆“焚铁路,毁电杆”,还有人打算去“毁坏海中的火轮船”、捣毁洋学堂,有人极端地将所有外国人乃至中国教民都视为“物理消灭的对象”。

义和团拆毁京汉铁路,并等着破坏即将经过的火车的场景

义和团毁坏车站和铁轨

“杀红了眼”的中国民众

被屠杀的中国教民

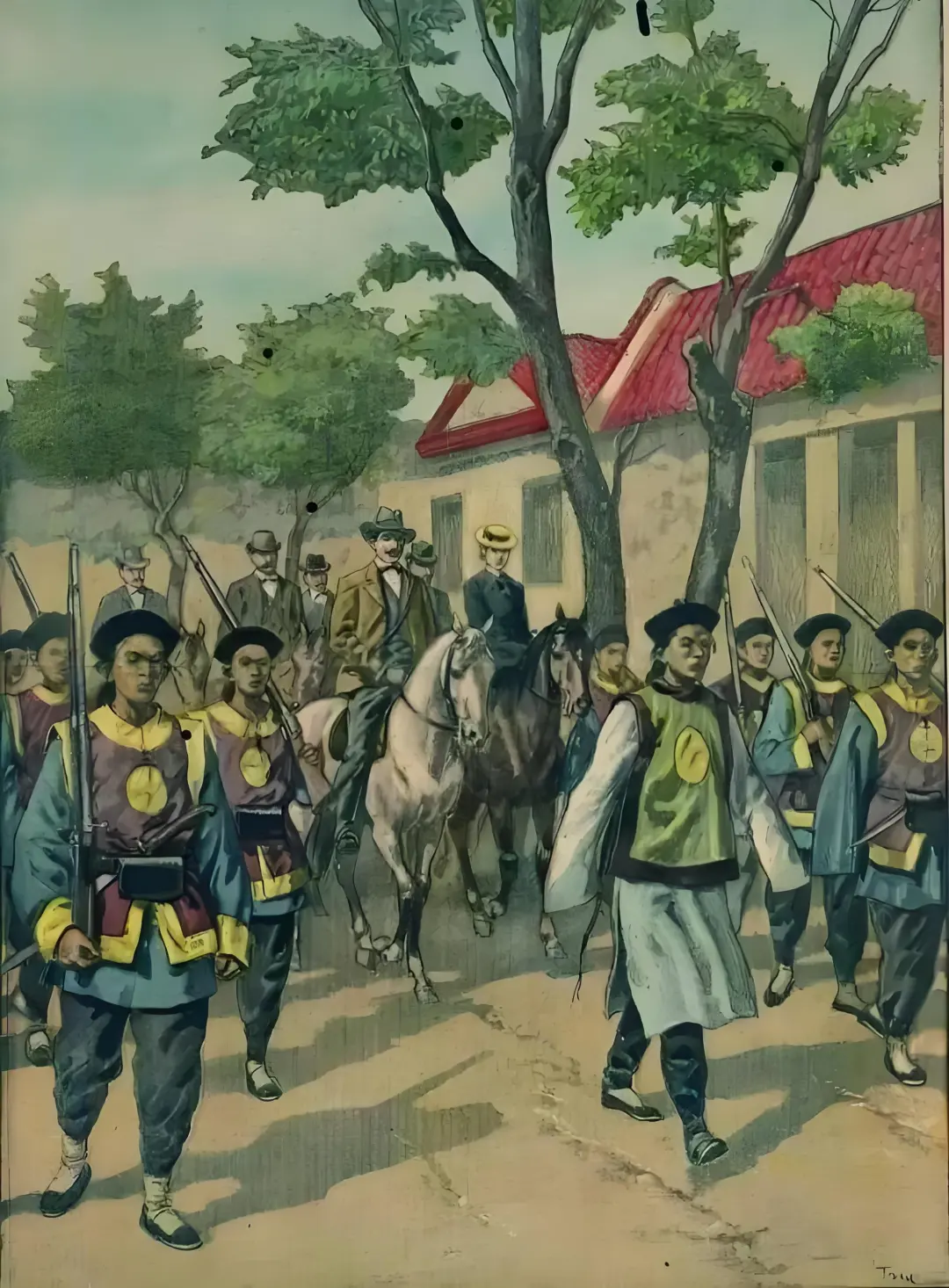

得到清军保护的外国人

2)什么是“克林德事件”

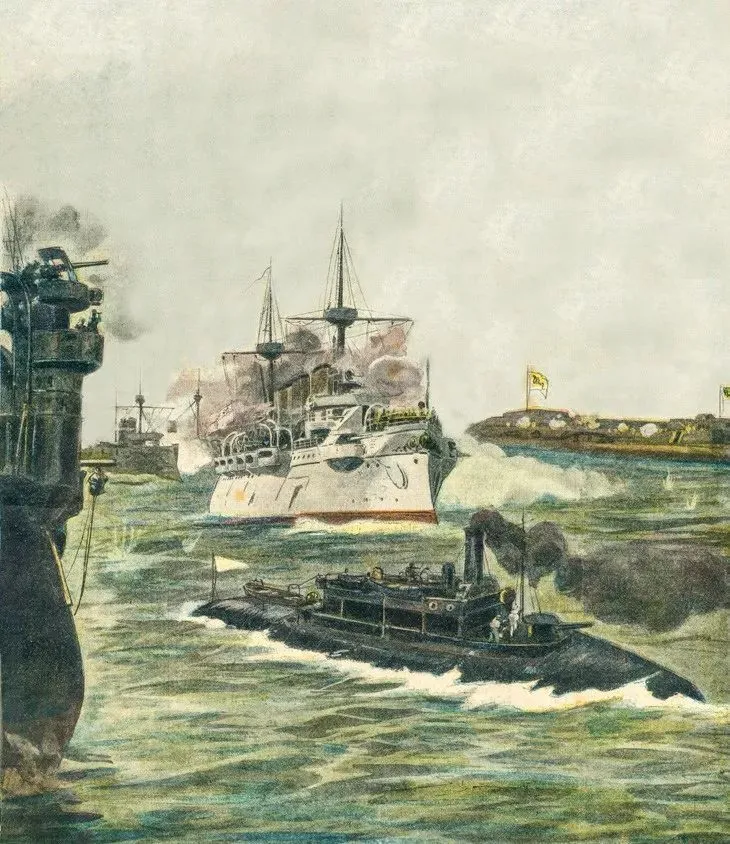

1900年6月17日,八国联军攻克天津大沽口炮台。19日,清廷照会各国驻华使节,要求他们在二十四小时内离京赴津。不过,各国公使联名函复总理衙门,请求延期赴津,并要求于次日上午9时答复。

八国联军的军舰炮轰大沽炮台

因未见复文,德国公使克林德于6月20日前往总理衙门抗议。当他行至东单牌楼时,适遇神机营章京恩海率队巡街,双方发生冲突。克林德率先开枪,但并未击中恩海。后者马上还击,并将其击毙,是为“克林德事件”。

有观点认为,克林德被杀是八国联军进犯北京的直接原因之一。《辛丑条约》订立后,清政府派醇亲王载沣赴德“赔礼道歉”,并为克林德立碑。

德国驻华公使克林德男爵被义和团杀害

3)什么是“满洲奉天教案”?

所谓“满洲奉天教案”,即爆发于1900年7月17日的“朱家河惨案”。需要指出的是,这起教案并非发生于沈阳,而是直隶省景州,即今河北衡水的朱家河村。

资料显示,朱家河村是直隶东南教区总堂所在地,聚居着数千名教民。法国籍主教任德芬在此建立了教堂、学校、孤儿院,形成了带有半自治性质的宗教社区。

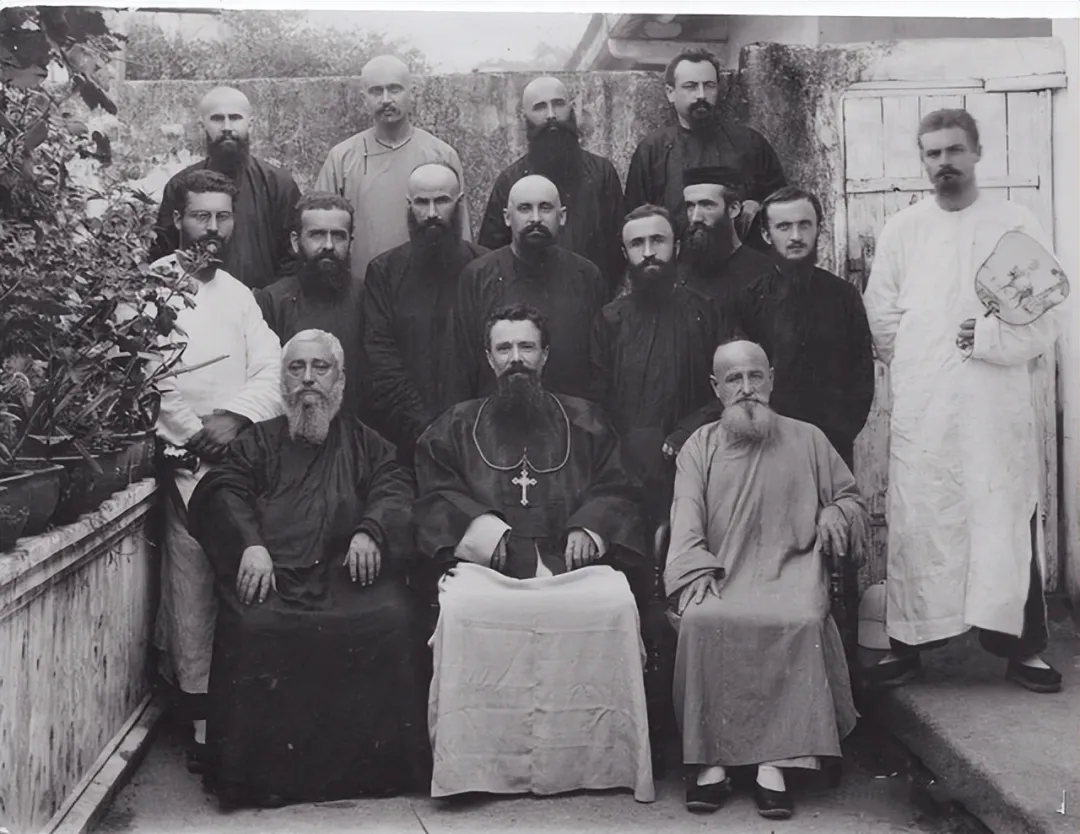

清末天主教传教士合影

义和团运动爆发后,当地乃至周边吴桥、阜城、故城、交河、武邑等多个县的教民们纷纷来到朱家河教堂避难。据估计,朱家河村内聚居的中国教民至少超过了三千人。不可避免地,这里也成为了义和团重点“关注”的对象。

7月20日,义和团与清军攻入朱家河村,包括任德芬神甫在内的两名法国传教士被杀,村内的中国教民几乎被屠戮殆尽,包括老人、妇女和儿童。

《拳祸记》认为,死者至少有一千八百人;有观点认为,死者超过了两千五百人;而一些西方传教士认为,至少有五千人死于非命。

“满洲奉天教堂惨案”

4)西洋人的报复

资料显示,“八国联军”的参战总兵力约五万人左右。其中,日本人数最多,超过了2万余人;其次是沙俄,人数合计13000人左右。

除此之外,英军的总兵力也超过了12000人,但里面包括了多个印度兵团以及一个“华勇营”;法国和美国的参战人数约在3500人左右,德国不足1000人,奥匈帝国约400人,意大利只是象征性地派遣了80余人。

联军海军陆战队士兵强行登陆,目标直指大沽炮台

联军攻克大沽炮台

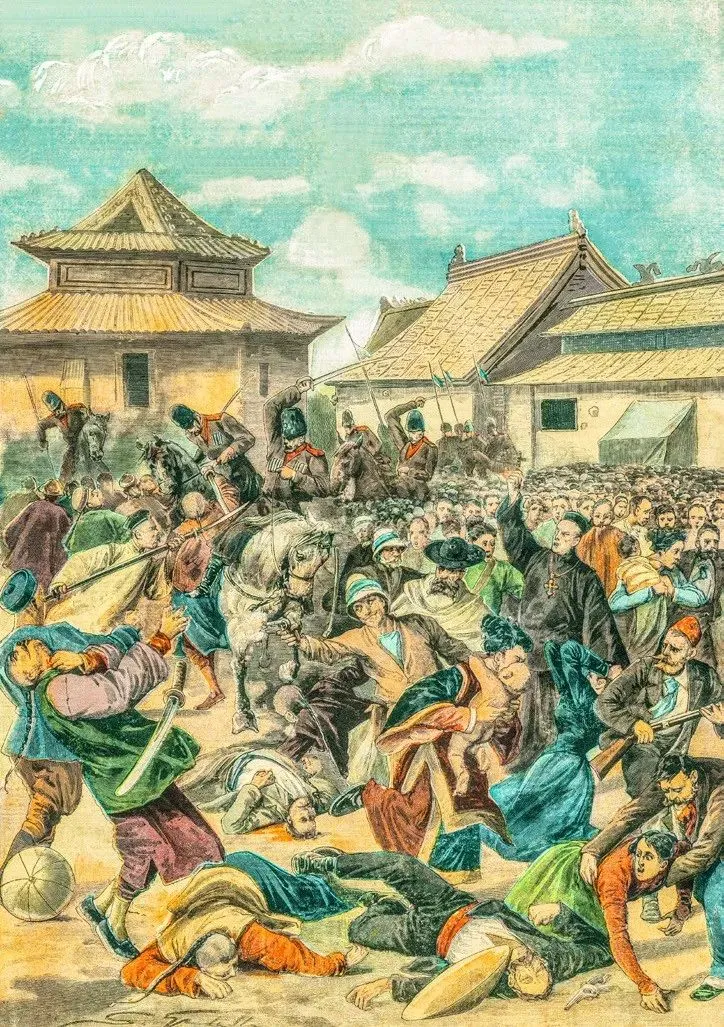

在俄军的战斗序列当中,哥萨克骑兵一直有着非常强的“存在感”,他们与义和团以及清军进行了数次血腥惨烈的战斗。

在人群中大肆冲杀的哥萨克骑兵

哥萨克骑兵在直隶的玉米地中屠杀义和团

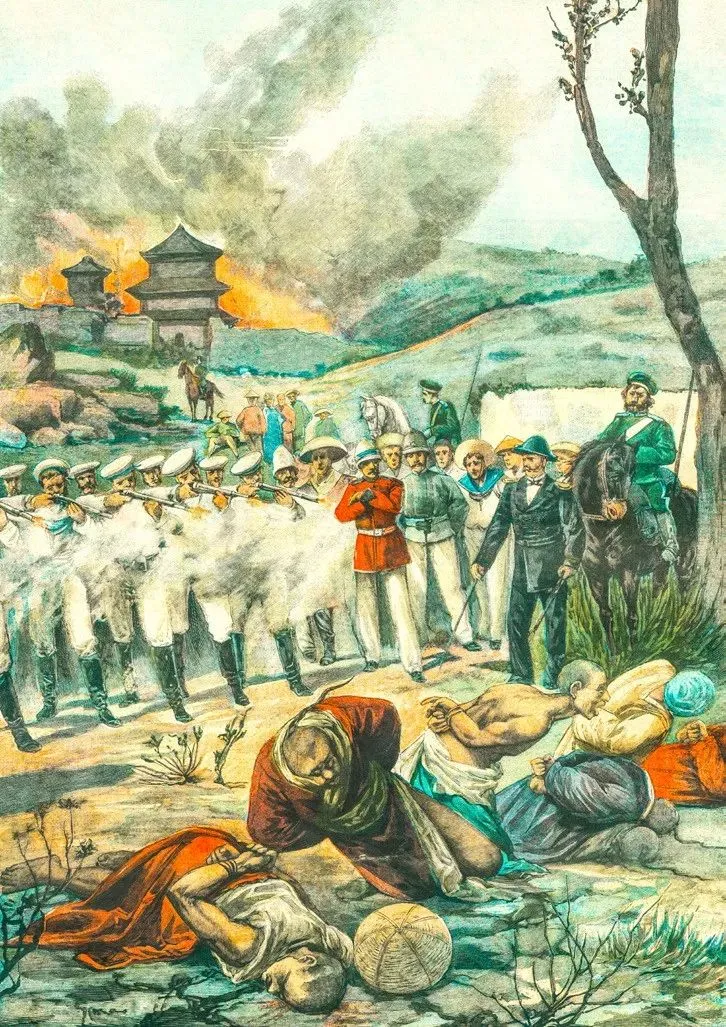

资料显示,八国联军在攻克河北保定后,光是法军杀害的清军官兵以及义和团成员就至少超过了1000人。

“获胜的法军”

被困在保定的外国人“感谢”法军的营救

攻克保定后,法军举行升旗仪式

意大利军队虽然人数不多,但也不想“作壁上观”。

发起进攻企图攻占长城某处要塞的意大利官兵

八国联军的一支小分队在天津抓获了一些义和团成员,没有执行传统的“俘虏政策”,直接就地枪决。

被集体枪决的义和团成员

值得一提的是,在八国联军大肆进犯北京的军事行动当中,不少“非八国”的外国人也纷纷加入了进来。

实际上,《辛丑条约》的全称是“中国与十一国关于赔偿1900年动乱的最后协定”。这里的“十一国”除了前面的“八国”之外,还有西班牙、比利时与荷兰。

一群比利时人在距离天津城几公里的地方与义和团激战

在八国联军全力绞杀义和团的同时,部分清朝官员也因为这样那样的原因大肆屠杀义和团。下图为联军在青岛发现了14颗挂在墙上的义和团成员的头颅。

挂在墙上的14颗义和团的头颅

5)洗劫帝都

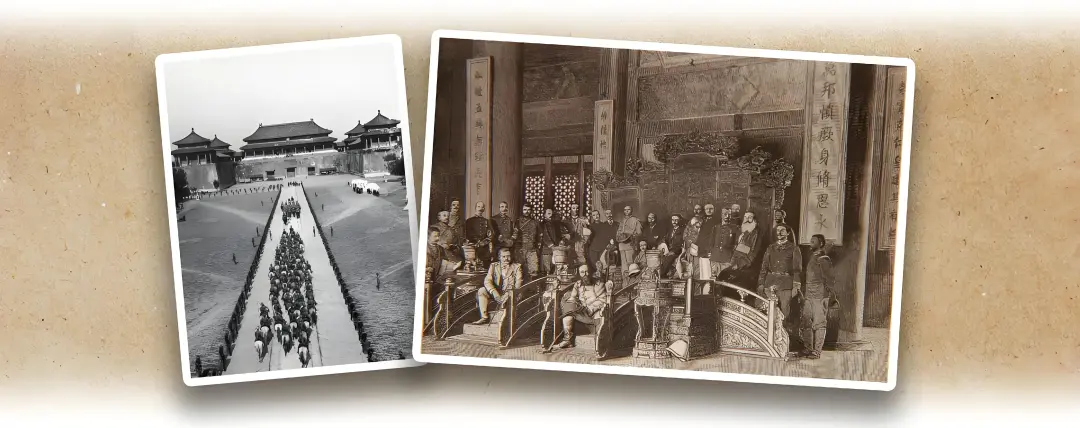

1900年8月15日,八国联军攻克北京。其结果就是,“将校率军士,军士约同辈,白昼公然大肆掠夺”,“各王公大臣官绅府第,所有银库之银,以及各项珍宝,无不被劫一空”。

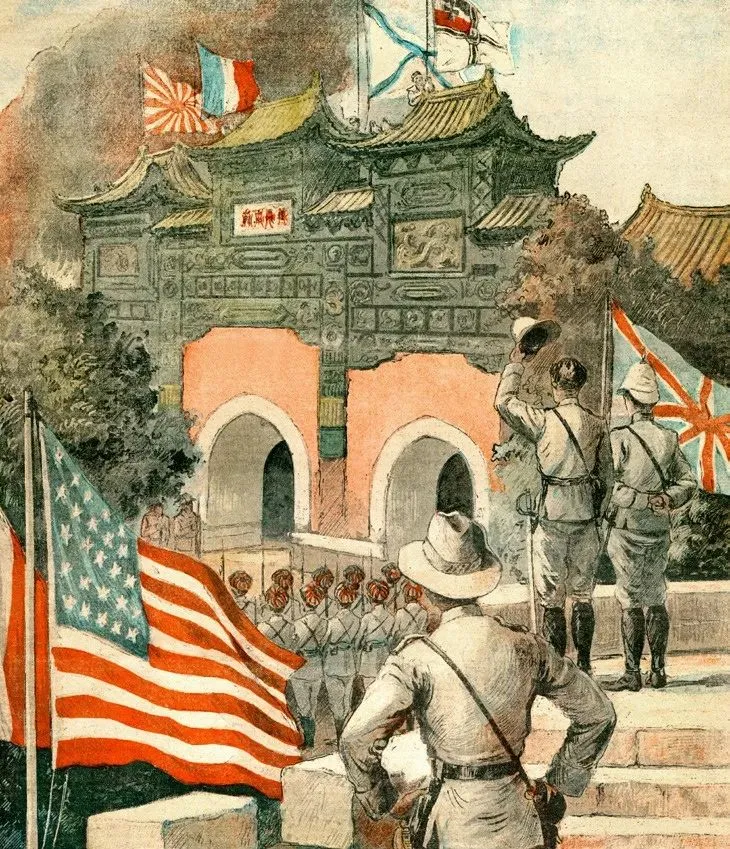

八国联军入京及登上紫禁城金銮殿

对此,有国人在日记中如是写道:

德人将大内镇库之大宝运去,所有抢掠之珠宝玉器,以及大内珍奇之物,悉被回民集资,以贱价得之。宫殿内贵重之物,掠劫无遗,除五色花板之外,一无所存耳。

太常寺祭祀所用金银器皿,光禄寺延宴时所用金银各器,均被洋人搜索一空,其分起出城之兵,无不满载而去。

八国联军攻入北京

各国旗帜飘扬在紫禁城的主城门

除了国人的记录外,一位来自米兰的某报社记者也充满感触地写道:

每个人的背包里都有一座小型博物馆和一张记录被劫物品数量和名目的清单,这些珍稀的物品按照类别放置在背包里。

他们极其迷恋各种珍宝,为了得到一个银花瓶,他们可以平静地杀掉所有妨碍他们的清朝路人。

大肆洗劫的联军官兵

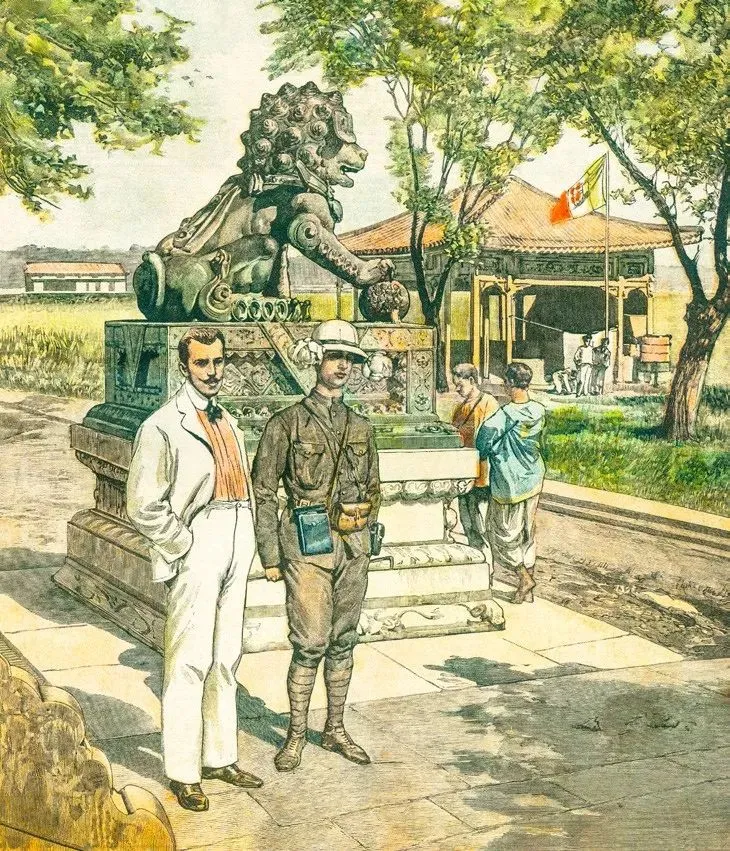

在北京紫禁城的意大利占领区内,作为战利品的大石狮即将被运送意大利。

左侧是意大利驻华公使萨尔瓦戈·拉吉侯爵,公使旁边的《周日邮报》驻北京的记者

联军洗劫紫禁城中的一座宫殿,连妇女也加入了进来

3

尾声:最后的挣扎

实际上,早在1900年6月,清廷就要求李鸿章“迅速来京”,但后者以“时机不合适”为由,迟迟没有动身。7月以后,清廷连续电催其北上。不得已,李鸿章才缓慢出发,乘轮船至沪后,以身体不适为由迁延观望。

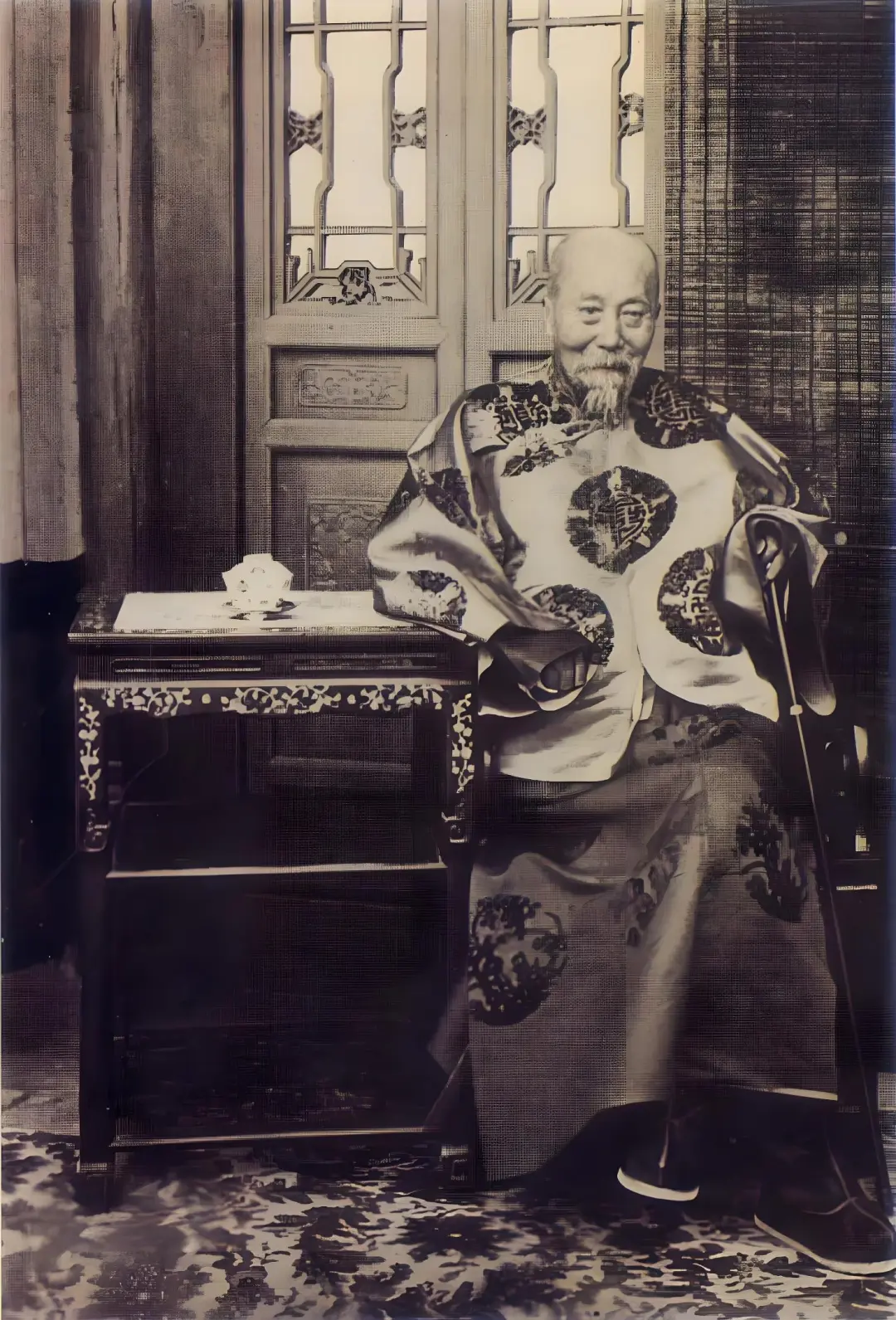

晚年的李鸿章

八国联军攻克北京后,慈禧在逃亡途中电催李鸿章北上,“准其便宜行事”。见时机成熟,李鸿章要求庆亲王奕劻与军机大臣荣禄参与此事,得到允许。9月29日,李鸿章到达天津。10月11日抵达北京贤良寺西跨三院。

有西方媒体认为,“日俄军队护送李鸿章进京和谈,这么做表面上是出于对他的尊敬、确保他的安全,实际上是为了监视他的一举一动”。再加上贤良寺一直由俄军负责看守,以至于有人将他视为“受到礼遇的俘虏”。

伴随着《辛丑条约》的签订,“中华民族到了最危险的时刻”。

面对内忧外患的困境,亲眼见识了内地贫困和凋残的爱新觉罗家族成员们,不仅开始进行政治上的反思,并第一次着手考虑变革。

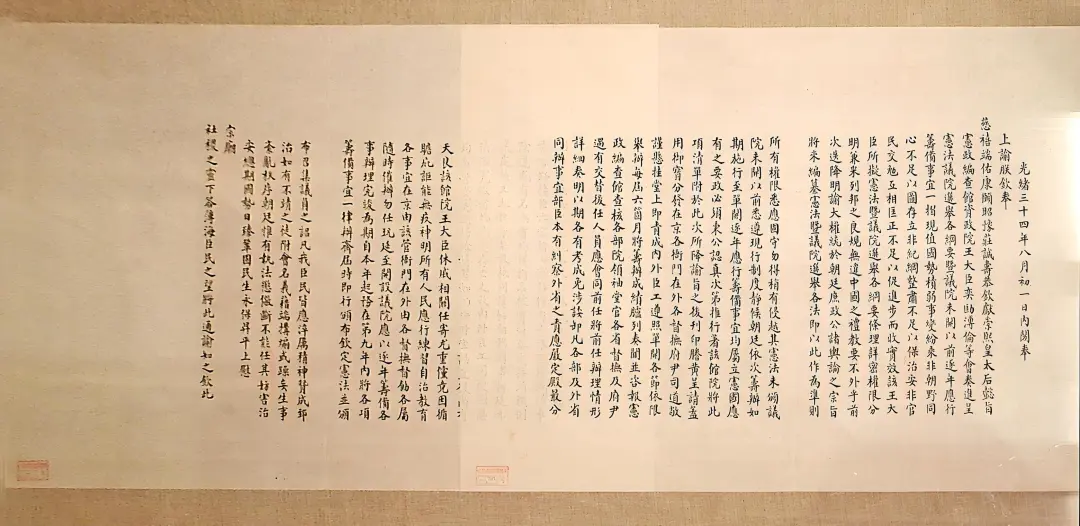

1901年初,人在西安的慈禧太后以光绪皇帝的名义,颁布了宣布清廷变革意向的诏书,并在最后的十年中,发起了一场大规模的社会改革运动——“清末新政”。

光绪三十四年(1908),清廷颁布《钦定宪法大纲》

只不过,一场变革想要成功,势必离不开一个权力集中的强力政府。作为对比,羸弱的清廷不仅财政匮乏,而且失去了民众信任,本身执政的合法性与正当性被广泛质疑。所以,它的灭亡只会是时间问题。