人才外流,亡国之兆

吴起在河西地区做河西太守二十多年,打的秦人怀疑人生,可谓功勋卓著,为什么又突然要离开魏国,跑去楚国谋生呢?

1

《资治通鉴》记载了公元前378年发生的几件大事。

第一,魏文侯去世,太子击嗣位为魏武侯。

吴起听到后,直接回道:“河山之险,信不足保也”,并举了三苗,夏桀,商纣都把国都建立在险胜之地,却统治不道德,结果还不是被人给灭了。因此,统治“在德不在险”,若国君不修德,即便是同船的人也会成为你的仇敌啊。

魏武侯只说了一个字:“善”。不过,吴起那句“若君不修德,舟中之人尽为敌国也”却撩动了魏武侯的敏感神经。

第三,魏武侯即位后,拜田文为国相,吴起很不高兴,因为无论从统帅三军,管理国政,镇守边疆哪个纬度比较,田文都不如吴起。

于是吴起找到田文理论,田文也自知不如吴起,但是他只回了一句:“主少国疑,大臣未附,百姓不信”,便打消了吴起的争国相念头。

第四,很快,田文死了,由公叔接任国相,由于忌恨吴起,便听从仆从的主意,让魏武侯试探吴起:如果吴起肯娶刁蛮的公主,便代表他打算一直待在魏国效力,不愿意则说明他没有长留魏国的心。

在公叔的一番操作下,吴起果然不敢娶公主,于是“魏侯疑之而弗信也”,吴起怕遭到迫害,连夜提桶跑路到楚国。

魏武侯剧照

以上四件事,是《通鉴》交代的吴起离开魏国的过程,但是讲的比较隐晦,让我们仔细拆解一下:

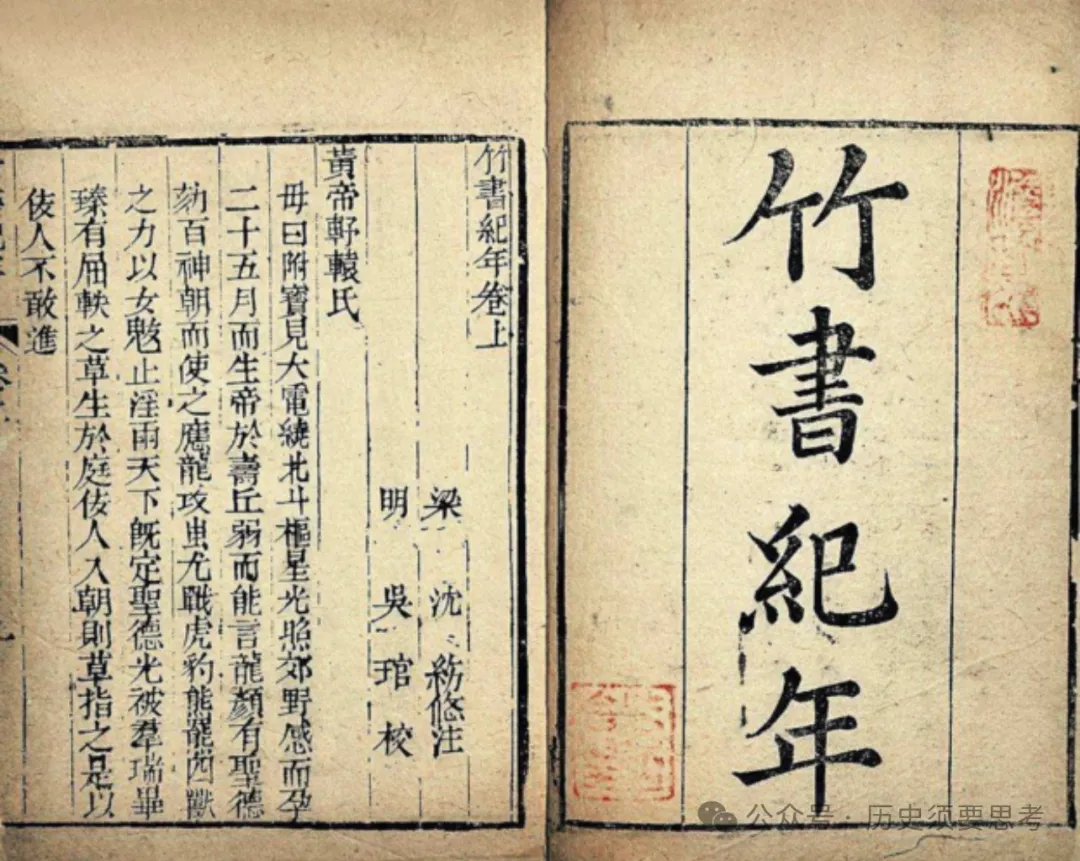

第一件事,《史记》记载的是前387年,文侯卒,子击立,是为武侯。但是根据《竹书记年》记载,魏武侯真实的即位时间是前396年。

当然这不能怪太史公粗心,他当时能接触到的史料零散有限,更加权威的六国史书,在秦实现大一统后尽皆被焚。因此《史记》的记载经常能发现一些“糊涂账”,尤其在时间维度上。

第二件事,魏武侯泛舟于西河视察,这件事《史记》《通鉴》都有记录,《战国策》也有,但是却多了些细节。

当魏武侯发出“山河形势这样险阻,难道不是江山稳固了吗!”的赞叹时。

有一个叫王错的人在一旁拍马屁附和:“此晋国之所以强也。若善修之,则霸王之业具矣”,这正是魏国强大的原因啊,如果好好修整,定能成就霸王之业啊。

从魏武侯谥号曰武,就看得出是一个好大喜功,在位期间发动了不少战争的国君,身边聚集趋炎附势,阿谀奉承之辈也正常。

耿直的吴起听后,当即反驳道:“吾君之言,危国之道也;而子又附之,是重危矣!”国君这话本来就是把国家引向危险的道路啊,你这家伙还附和他,这就更加危险了!

可见,吴起到底是个政治情商不高的“军人”,职场的人情世故终究捉摸不透。

他跟王错的梁子就此结下,为他被迫出奔埋下伏笔。

第三件事,魏武侯刚即位便拜田文为相,这是吴起的职业目标,他在魏国努力经营河西之地,已经“甚有声名”,论能力论资历,他都当仁不让。

但是魏武侯却任免了名不见经传的田文,关于田文的史料记载很少,也就在吴起跟他的这次“论功”中被史官记了下来。

田文也清楚自己带兵,治国能力都不如吴起,但是在此时“主少国疑,大臣未附,百姓不信”的国情下,魏武侯只能把政事交给他。

这三点讲的很含蓄,大概意思是魏武侯年轻,人心疑惧不安,国家政权不稳定;大臣们不信服;百姓不信任。

但是仔细分析这三点,却有很多矛盾点。

首先便是“主少国疑”,按照《史记》的说法,魏武侯在魏文侯十三年(前412年),便开始带兵打仗,围攻秦国在河西的繁,庞两邑。

周代男性大概在二十岁服兵役,我们姑且算魏武侯此时满20岁,武侯应该在前431年出生。

《史记》记载魏文侯三十八年(前387年)文侯卒,子击立,是为武侯,魏武侯即位时已经近45岁,满脸胡须的中年人,哪来的主少一说?

虽然在《竹书记年》中,我们明确得知魏武侯的即位时间是前396年,但是按照这个说法,魏武侯此时也近35岁,也是中年人了,也不能用“少”来形容。

侥幸躲过“焚书”事件的《竹书记年》

估计每当太史公苦于史料欠缺时,都会在心里暗骂秦始皇:都怪你焚书坑儒,销毁列国史书!害我不得不记一些糊涂账。

再者,魏武侯在即位前,已经积攒了不少的军功,尤其是前408年,随同乐羊领兵穿越赵国,跋涉千里攻打狄人建立的中山国。历时三年,攻下中山国,魏击(武侯)被封为中山君。又哪来的国疑?

魏击(武侯)是魏文侯钦定的太子,并且功勋卓著,壮年即位,按资格,按资历,按威望,他都是国君合法继承人,田文所说“主少国疑,大臣未附,百姓不信”又是哪来的依据呢?

吴起听完田文的回答后“默然良久”,才说到:国相“非你(田文)莫属”啊。

后来的读史人,也对田文的话进行解读:

魏文侯刚即位,年纪轻,担心驾驭不了功勋卓著的吴起,只能拉抬其他人,以此打压功高震主的吴起;吴起情商低,不懂跟同事搞好关系,得罪了不少人,于是大臣不附;当年吴起为了谋官,做了无情无义的事(母亲去世不奔丧,杀死妻子讨好鲁君),老百姓不信任他。

有点道理,但是主语弄错了。

我们先继续看《通鉴》讲的第四件事,也就是公叔给吴起下套,引起魏武侯猜疑,最终导致吴起离开魏国。

此时的国相田文已经死了,由公叔接替。

按《通鉴》理解,前387年魏文侯刚即位,拜田文为国相,一年不到,田文便死了,由公叔接任,同年又逼走吴起。

这剧情发展的也太紧凑了,显然不合理,因为《通鉴》这一段,司马光是照抄《史记》的,因此也是糊涂账。

按照《竹书记年》魏武侯前395年即位,并任用田文为相国,过了八个年头,公叔害怕吴起威胁到他的地位,把他排挤出魏国,看起来相对合理。

让我们仔细拆解一下这件事:

公叔忌恨吴起,他的仆从对他曰:“起易去也”,搞定吴起还不容易吗?公叔问:“奈何?”

仆从曰:“吴起为人节廉而自喜名也。君因先与武侯言曰“夫吴起贤人也,而侯之国小,又与强秦壤界,臣窃恐起之无留心也。”

----吴起这个人严正不贪却喜好虚名,您可以找机会对国君说:吴起是个贤人,而您的国土又小,又和强大的秦国接壤,我担心吴起没有久留之心啊。

于是,公叔略施小计,便把政治小白吴起给“挤走了”。这个故事在后世广为流传,但是事件本身的破绽实在太大了,基本上是一眼假,理由如下:

首先,此时魏国经过李悝变法,已经是战国初期唯一的超级大国,又有吴起经略河西之地,拿下了黄河西岸原属秦国的大量土地,秦人被打的生活不能自理,躲在关中西垂瑟瑟发抖,怎么可能“(魏)侯之国小,又与强秦壤界”。

其次,吴起可是有一口气杀死三十号人和杀妻求官“谣言”的狠人,区区一个“刁蛮公主”,又能奈他几何?

再者,《战国策》中记录了这么一件事:魏惠王时期,魏相公叔痤曾领兵与韩、赵两国战于浍北,并俘虏赵将乐祚。

魏惠王很高兴,打算赏赐公叔痤百万田地做俸禄,公叔痤拜辞曰:“夫使士卒不崩,直而不倚,㨂挠(dǒng náo)而不辟者,此吴起余教也,臣不能为也。”大意是说多亏吴起遗教,才有这么勇猛的魏军。

于是魏惠王“索吴起之后,赐之田二十万”。

这件事大概发生在吴起出走魏国十余年后,彼时的公叔痤依旧对吴起所做的贡献赞赏有加,要求魏惠王赏赐吴起后人。

可见他俩关系并不似“谣言”说的那么糟糕,甚至还有“惺惺相惜”之情。

因此我们可以大胆地说:这个故事的魏相公叔,并不是魏惠王时期的魏相公叔(痤)!前者的身份信息是一个迷,更像是被杜撰出来,连名字都没有的角色。

其实史料(包括《史记》,《通鉴》)中,从来没有说过这里的公叔就是公叔痤,虽然两者都是魏相,“公叔”只是称谓,一般指国君的弟弟,并不是姓。

最后,此时距离吴起效忠魏国已有二十多年,人家从青年小伙干到不惑中年,奉献了整个青春,兢兢业业工作,从来没提出离职打算,你魏武侯是瞎的吗?还拿低级的“小伎俩”来试探我?

综上所述,这个故事,就是战国后期,游走于国际社会混饭吃的纵横家编出来的,只不过他们编战国初期的故事时,思维还停留在战国末期秦国吊打列国的刻板印象中。

因此,回过头来看前文讲的第三件事,吴起与田文论功,其真实性也就大打折扣了。

吴起经略的河西之地

2

关于吴起离开魏国的真实原因,《史记》给出的答案,很有可能是被人修改过的。《吕氏春秋》中,提供了另一个版本:

吴起治西河之外,王错谮之於魏武侯,武侯使人召之。吴起至於岸门,止车而望西河,泣数行而下。

----吴起在西河一带治理的好好的,王错向魏武侯进谗言,于是吴起就被召回中央。吴起走到岸门时,停车回望西河,流下了不甘的泪水。

结合武侯泛舟西河时,王错拍武侯马屁,却被被吴起阴阳,两人就此结下梁子看。陪侍武侯的王错只要逮到机会,肯定会参吴起一本。

好大喜功的统治者周围,必定有一批趋炎附势之辈,一个需要浮夸的词藻滋养虚荣心,一个需要依附权力。

此时,吴起的仆人疑惑地问道:“窃观公之意,视释天下若释躧,今去西河而泣,何也?”我私下观察过您的志向,您是一个拿的起放得下的人,怎么现在离开西河却哭的这么伤心?

吴起擦拭着眼泪答道:“子不识。君知我而使我毕能,西河可以王。今君听谗人之议而不知我,西河之为秦取不久矣,魏从此削矣。”

----你不懂。国君若放心任用我治理西河,以西河为大本营,魏国可以称王称霸。如今国君听信谗言不再信任我,西河之地很快就会被秦国夺过去,魏国从此就削弱了啊。

上面这段话非常有前瞻性,不排除也是战国末期人对那个时期的看法。因为按照吴起当时的战略,以西河之地为根据地,逐步向西推进,是很有可能消灭秦国的。

作为战国时代开局就实现了变法图强,达到鼎盛的超级大国,魏国是完全有实力的。

可惜的是魏文侯,魏武侯没能制定明确的战略目标,透支未来国力组建的魏武卒,的确打了不少胜仗,但是都没有捞到实际好处。

作为不择手段的野心家,在遭同事进谗排挤,政治主张得不到认可,才能得不到施展的情况下,果断跳槽另寻明主,才是正确的选择。

魏武侯/田子方

魏武侯在重视人才方面,确实远不及其父魏文侯,早在他做太子时,田子方就曾教育他:

“贫贱者,行不合,言不用,则去之楚,越,若脱躧然,奈何其同之哉!”

----身份低下的人,(在魏国)如果行为不相投合,意见不被采纳,可以去楚国,越国揾食,就跟脱掉草鞋一样简单,富贵的人怎么能比呢?

在那个士人有国籍,职场无国界的时代,工作干的不爽,跳槽去其他国家混饭吃,再正常不过。

这就是吴起离开魏国的原因。

后记

战国时代的魏国,是一个名副其实的人才库,不停地吸引国外人才,培养人才,只不过从魏武侯之后,人才外流成为魏国挥之不去的魔咒。

比如行政方面的人才:让秦国通过变法,实现脱胎换骨的商鞅。为秦国定下“远交近攻”统一战略的范雎;

外交方面的人才:帮助秦国连横破纵的张仪。帮助秦国击败魏国,夺回西河之地的公孙衍;

出色将领统帅:兵家亚圣吴起,统帅五国联军差点灭齐的乐毅,兵家计圣孙膑,兵家尉圣尉缭。

他们任何一个单独拎出来,都是那个时代响当当的人物。