加拿大找工记

零、杂乱的流水账

23年8-9月,第一次入境加拿大,生活学习全靠一个人像无头苍蝇一样摸索。无暇操心找工作。

23年10月,比我早半年入学的粤人学长S会每间隔两周,在周末晚上组织项目中的华人学习交流。有了定期和项目中同学交流信息的机会。

23年12月,忙完期末考试,开始在网上看工作机会,并且写了一篇临时的分析发表在公众号上。

24年1月,开学季的忙碌,以及渐渐打开的社交圈花去了我大部分时间,没有查找工作机会。

24年2-3月,陷入枪支事件的风波,极度沮丧。对温哥华的生存环境失望,认为这是有钱的老头老太太退休养老,以及胸无大志(褒义)的二代们继承家业安度此生的僻静地方(我至今仍然部分持有这一观念)。J告诉我,她认为多伦多会比较适合我,我也想去那边体验,便趁春假去多伦多呆了七天。酷似纽约。我开始认真考虑毕业后搬家。

24年4月,忙于期末考试。

24年5月,真正开始找工作。发现网络上发布的招聘信息并不多,若是把偏远地方去掉,大概每周两三个。据说80%的工作机会是内推的。

24年6月,心态开始变得焦急,投简历策略变为海投,只要工作地点在大温哥华地区,工作内容和要求没有明显超出我的能力范围,便投递简历。即便如此,却也没有多少工作能投递,毕竟移民CEC项目要求的工作范畴多为白领类,我不可能靠翻汉堡和开Uber积攒出移民要求的工作年限。而白领工作,多半也要求专业对口,至少有一个相关学位或两三年相关经验,才能通过初筛。所以,我还是只能继续从事法律行业。

一、第一个面试

6月上旬,我收到了第一个面试邀请,是Burnaby市的一家小律所,几乎全是华人律师,官网上说主做刑事和民事诉讼,和我想做的方向重合。我在投递简历的第二天便收到了面试邀请,故而我还信心满满,觉得一定是十拿九稳。

面试官是律所的两位合伙人之一,也是律所现在的实际运营者,一位和我母亲年龄相仿的中国西北籍贯的华人女性。看面相似乎会与我合不来,心里有些紧张。她称赞了我的NY Bar,我心中窃喜,看来之前在美国两年,还不算完全虚度年轻时光。紧接着她又问我,“你怎么向我保证,你不会在这里实习结束拿到身份之后,又回到美国去?”

我从没想过会有人问出这个问题。当然没有办法保证。我在温哥华没有家人和不动产,也没有恋人或者关系特别好的朋友这类羁绊。我在来面试之前,想的是如果入秋后还找不到工作,就要搬去多伦多,那边机会多。但这个问题仍然是不公平的;我将这段经历讲给FACL的同行以及学校就业中心(CSO)的顾问,他们的第一反应也是unfair。没有任何一代移民能做出这种保证。哪怕在国内面试,大概也不会有面试官问一个刚毕业的学生,如何保证不会在工作一两年之后回老家或搬去其它一线城市。

这个问题上已经产生了一点龃龉,接下来的问题更加令人沮丧。她问我想要做的业务范围,我回答想要做诉讼,民事和刑事都可以。她告诉我,尽管网站上说主要做诉讼,但她的业务以家庭法为主,而且刑事诉讼已经有两位律师负责了,不需要其他人去做。紧接着她又说:“我觉得你的英语不够好;也许生活学习是够用了,但你的英语能力做不到出庭代理客户参加诉讼。你有什么提高英语能力的计划吗?”

这个问题也是我没有想过的。我的英语确实不够好,没有办法像本地土生土长的人一样流利顺畅,但我认为这是一个缓慢提高的过程。而且,面试官的英语也带着大陆70后的口音,还算顺畅但显然能听出来是第一代移民——我不认为她的英语比我强多少。我想要回答,“既然你的英语能力能够出庭,那我想我的英语也没什么问题”。话到嘴边又咽了下去。我告诉她,我认为语言能力是自然会提高的。她对这个回答也颇为不满。

问完这两个问题,她告诉我,“我觉得我们律所亚裔律师太多了,想要一个白人来接一些白人业务。而且你的背景这么好,又有NY Bar,应该去Downtown那些大律所,我建议你投简历给他们。我们两周后会给你答复。”

话已至此,我知道她并没有看中我,起身握手离开。过来之前我看了她律所网站就已经猜到,我俩会性格不合:她律所的男性律师,都是娃娃脸、个子不高,看起来年轻又温驯的类型,和她看起来进攻性极强的面容和性格正好互补。而这一切,又都和我完全相反:我面相老成,个子还算高,而且虽然言谈礼貌,骨子里却相当桀骜叛逆。我在面试时展现的气场可能令她缺乏掌控感,所以不知不觉进入了对抗的状态。在我聊到本科还算过得去的学校后,她马上说,“我们这里还有北大本科的呢”;在提及NY Bar时,她称赞之后又马上提出了那个无厘头的不公平问题。这种女性律师我在国内也见过许多,所以并没有特别惊讶,只是原本以为如此快的面试邀请是个好兆头,不免有些失落。

前两天,我发现这家律所招募了一位华人实习律师,是我在温哥华法律圈子社交活动中认识的熟人。“想要白人”看来是纯粹的托词——毕竟只说英语的白人没有任何开拓额外市场的能力。那位华人实习律师比我年长五六岁,但看起来和我差不多大,个子不高,白皙的娃娃脸,气场很柔和。他来到此地接近十年,已经在此结婚定居。我之前的猜测大体正确。

二、第二个面试

六月初,我在加拿大的第一个面试失败后,我有些消沉。我给T发消息描述了那次面试,她告诉我说,那点工资(略高于法定最低时薪)即便给她offer,她也不会去。我苦笑;我和出生就有港加两地护照的T不一样。我并没有时间虚耗去找一个完美的工作。我需要尽快积累工作经验完成永居申请。

也确实如此。父亲告诉我,他那些80年代从国内985和五院四系毕业,千禧年左右去加拿大的同学们,落地只能后厨杀鱼切肉、去汽修厂打工的比比皆是。因此,我在23年上飞机的时候,也已经做好了去麦当劳翻汉堡的准备。只是翻汉堡不算CEC项目要求的工作范畴而已。

七月中旬,我在海投中向一个Richmond市的小华人所投出了一份简历,并没有花太多心思,甚至没有附上Cover Letter。8月中旬,我收到了那家律所的面试邀请。

那家律所只有一名华裔律师W,很典型的粤人长相。他在律所网站上发布有稍年轻时候的照片,眉眼给我的感觉,和我在美国&上海的鄂籍学妹好友H有一两分相似的漂亮与舒服,故而我觉得他应该不会像之前那位西北籍贯女性合伙人一样刁难我——毕竟基于我的经验,湘鄂川渝粤的普遍长相、审美与文化是有共同点的,许多粤人其实很难和湘鄂人区分开;而如果一个人相貌与我的好友有两分相似,那通常也意味着我和这个人也能相处愉快。

W是50后,今年已经七十余岁,是在温哥华出生长大的第三代华裔移民。他会说国粤英三种语言,尽管英语是他最习惯说的母语。面试的第一个问题照例是自我介绍,他的第一个关注点也是我的NY Bar。说来惭愧,这个没怎么真正使用过的资格,几乎成了我申请加拿大学校和找工作时最亮眼的招牌。

不列颠哥伦比亚省和加拿大其他省份不同。自然,所有省份获取律师资格,都需要通过Bar Exam并完成九到十个月实习律师工作,类似于国内的挂证。但是BC省只有在锁定实习律师岗位,并且签署提交实习协议后,才有资格参加Bar Exam,而其它省份可以先考试再找实习。这也就意味着,在BC省,雇主没有办法筛选候选人:在中国、美国或者加拿大其他省份,律师雇佣实习律师时,都可以要求申请人已经通过Bar Exam;但在BC省,所有人都是法学院的新毕业生,不和律所签订实习协议就无法参与考试,律所如果不慎招到无法通过Bar Exam的实习律师,就意味着后续的许多麻烦。因此,一般BC律所招聘时,会非常看重法学院成绩。但我已经通过了美国考试、拿到美国执照,多少能说明一些自己的考试和学习能力。

W律师对我的Bar赞不绝口,并且自言自语说,有些客人偶尔会有美加边境的法律问题,强势的美国海关通常不让加拿大律师插手这些案件,他为这些案件吃了不少闭门羹,甚至想要自己去考个美国Bar。如今我有美国Bar,至少在程序上能够帮他代理那些案件了。我心里想着,NY Bar在西部的美加边境(华盛顿州)未必能直接用,即便是Federal Issue,由于纽约州和华盛顿州属于不同的联邦地区法院管辖,可能也要有各种繁琐的申请和转换程序。不过我并没有把这些说出来——这种技术细节不是面试要去争个正解的。

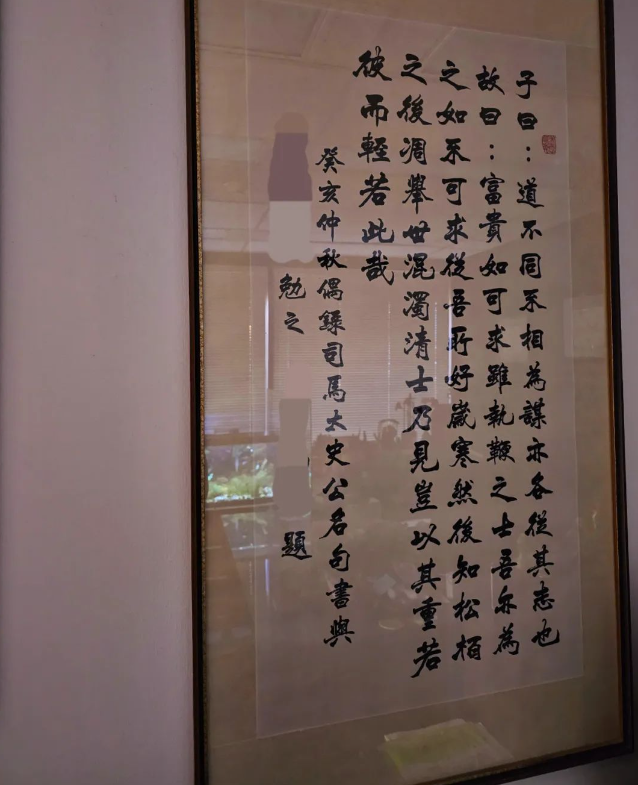

然后,W律师告诉我,所有在他律所面试的华人,都会收到同一个面试题。他随手指着他墙上的一幅字帖,让我把它用中文读完,然后翻译成英文。老实说,字帖的内容并不难,放在高考文言文翻译部分,属于送分题。但是,字帖是用繁体书法写作,有些字我不确定,影响理解;而且没有句读,又有额外的中译英与面试压力,所以我的表现并不算好,至少我自己不甚满意。W给我打出6分的及格分数,并且告诉我,几十年来算上我在内,只有三个人能完成这个翻译测试。我松了一口气。确实,绝大多数面试者,要么是此地土生土长的二代华裔,要么是移民来此的加高或者加本。前者会说流利中文就已经算是家教甚好,通常不会额外学习古文;后者也不会有国内高中的古文训练。

面试至此,我大概已经心里有数,W律师会给我发offer。他有自己独特的面试思路。尽管他是说英语的三代华裔,但是喜欢国学、书法、佛道教,本科学位还是读的东亚历史——这些和国内高校或者官场的“老黄男”没有多少分别。而说来惭愧,我擅长和这种男性打交道——毕竟若我走着最初的人生规划,工作生活的一部分就是要伺候这些有点文化又有点高傲的“老黄男”;国内十六年的教育为我积累了许多这种经验。

W给了我一个offer。薪水也不高,只是相比之前第一次面试的律所待遇,提高到凑了个整数,但好处是可以立即开始。然而另一个面试官,W的妻子(后面我得知是第三任妻子),比他年轻20岁左右的粤人一代移民,表示反对。她认为我缺少经验,所以必须先做三个月律师助理,才能让我从事实习律师的岗位。在我听来,这差不多就是三个月“试用期”,毕竟律师助理不需要签署报备实习律师协议,随时可以走人或者被辞退。W和他的妻子当着我的面开始就我的offer问题吵架,然后W律师将我和他妻子赶出了他办公室,一个人呆在屋子里生闷气。他妻子为当着我的面吵架道歉,并且表示,她坚持三个月的律助“试用期”。我认为她没有和W律师达成一致,便告诉她,我希望她和W律师商量好之后,给我一个确定的offer。

回到家后,我思考了许久。我手头没有其他选项,要么去这里工作,要么失业直到不知何时找到下一份工作。薪资不高,只能覆盖每个月房租和油钱,饭钱还是要自己掏,属于倒贴钱打工,但也好过失业的零收入,而且可以立即开始积攒CEC项目的工作经验。我是能接受去麦当劳翻汉堡的,他们的条件比起翻汉堡好了许多,自然也应该接受,只不过我被面试时各种戏剧性的场面和发展冲昏了头脑。更何况,实习律师被压榨是全世界都如此,至少中国也是如此。

想到这里,我便主动给他们写了一封邮件,一番讨价还价:我表示,我很愿意拿着微薄的薪资在他们那边做满实习期,但我希望当律助的“试用期”不要太长,最多一个月。两周后,我收到了又一次面试邀请。显然,第一次面试的不愉快经历后,他们并不打算继续录用我,按照W律师妻子的话来说,我看上去强硬又难缠,她也担心不能与我很好地相处。但是我写的邮件似乎充分展现出了我的诚意,所以W律师不顾他妻子的反对,还是要考察我第二次。这一次面试,其实主要是商量入职细节。结果基本是按照我在信中卑微的提议去执行。

W律师执业四十余年,在温哥华地区带出了近百名实习律师徒弟,这些人如今是许多律所的中流砥柱。他也是个非常传统的人:我入职后的第一个周五下午,他拉着全律所的人,一人一小杯香槟,算是前一届实习律师成为正式律师的谢师礼,也是我和另一位实习律师(某位在香港已经做了十余年大律师的港裔CBC)的拜师礼。在喝酒前,他发表演说:首先是回顾他孩童时期,也就是上世纪六十年代左右,加拿大华人低下的政治地位;然后回忆了他的师傅,也就是他当实习律师时的带教律师,以及他的师公Joe。他告诉我们,他的师公Joe是整个BC省第一位华裔律师;如果从那位师公开始算起,他自己是BC第三代华人律师,而我们会是第四代。我顿时感觉自己的辈分长了不少。

(后来听说,我第一次面试遇到的西北籍贯女律师也是这位W律师的弟子。我和父母开玩笑,这相当于曹云金没看上的徒弟,被郭德纲直接收入门下了;白白升了一代辈分,还算便宜了我)。

三、复盘

经过历时接近半年的找工作,我才明白为何人人都说这里工作难找。

经济不振,本来市场就不大,也少有新兴产业,律师多数集中在婚姻、地产、小额诉讼等传统领域,岗位便也少。加上内推风气严重,租房、找工几乎全靠reference,没有本地关系几乎寸步难行。在这边陆续认识的众多一代华人法律从业者移民中,我只知道一个性格开朗、外貌可爱的华政小姑娘,甫一落地便拿到本地大所的实习律师岗位,其它人哪怕过往履历再光鲜,也得在当地经营许久人脉才能找到一个岗位。

运气也占了找工作的极大比重:若不是W律师正好是个国学爱好者,喜欢用古文中译英来测试求职者的能力,而这又正好撞到我还算擅长的领域,恐怕我至今仍然在苦苦海投,希冀着有人能给个面试机会。

如今和我一批在23年9月入学的同学中(一半是加拿大本地生长的公民),二十余人里大概只有四五人拿到实习律师岗位,其中更有一半选择去北方的偏远山镇律所,只为完成实习期拿到执业资格——而这些小镇律所的负责人,多半又是希望这些实习律师能一辈子留在那里的,他们离开时大概率会因手续而身陷囹圄。

用宽松的移民政策和几乎全世界最友好的外国律师获取本国律师执业资格的流程来抢人,却又没有足够的岗位提供给这些人。管杀不管埋,是对加拿大最中肯的评价。去年落地时我经常搭乘Uber,许多司机是伊、印等国家的理工科硕士,英语口音很重却交流无碍;他们实在找不到工作,只得开Uber或者在Tims打工维生。而由于这些人抢占了本地人的低端劳动力市场,本地舆论也变得越来越保守、反移民。这些在母国可以造原子弹的人才,真的愿意在加拿大当一辈子出租车司机吗?加拿大没有足够多的产业来吸收自己用移民政策吸引来的人,加拿大人却还要责怪他们为了谋生去抢本地人的低端岗位。有些心酸。