徐志摩的最后24小时

南京鸡鸣寺楼上,有男子二人立于窗前。

叶子已泛金黄,一簇簇的在黄墙灰瓦上闪着光,窗外是玄武湖的秋色连波。这一切落在那位戴眼镜着旧西装的男子眼里,好像一切皆是彷徨。

任谁都看得出他心不在焉。

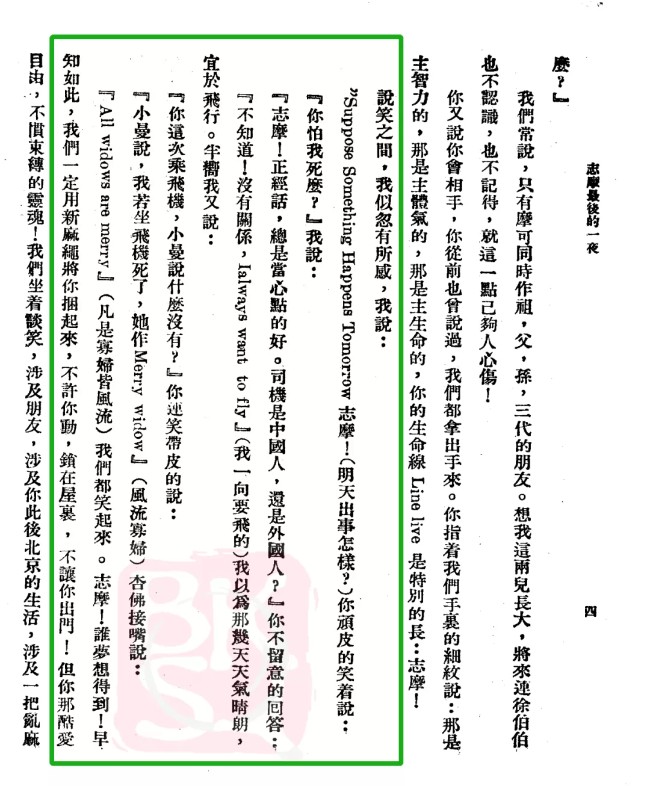

西装男子没有回答。在这个最容易激发诗歌灵感的瞬间,他却没有写诗的冲动和意境。他对那长衫男子说,梦家,你知道,这样活不下去了。

这段对话,发生在1931年11月18日的白天,对话的两人是35岁的徐志摩和21岁的陈梦家。他们的这趟游览大约发生在午后,抑或是下午,这天早晨,徐志摩刚刚坐火车从上海来到南京。

21岁的陈梦家彼时刚有一次失败的恋爱,徐志摩所说的“这样活不下去”,他是不能明白的,正如他自己所说的:

“这样的生活,什么生活,这一回一定要下决心,彻底改变一下。”他并没有说怎样改,我那时也不大懂。——陈梦家,谈谈徐志摩的诗

几十年之后,研究者们纷纷将他记录的这段话理解为徐志摩的婚姻不幸福,所谓的“彻底改变”,应当是打算和陆小曼离婚。许多传记里,甚至绘声绘色地描绘着徐志摩在17日曾经和陆小曼大吵一架,小曼打碎了徐志摩的眼镜,弄破了诗人的额头云云。

我在二十多岁的时候,也是这样想的。

但这一年,当2021年还剩下一个多月的时候,我对于1931年11月18日的这一天,对于徐志摩所讲的这句话,有了新的认识。

从境遇上来讲,我是徐志摩的同情兄。

在北京工作,要时不时飞回上海照顾家人,这种两地奔波的经历,和1931年的徐志摩如出一辙。在胡适等人的劝说下,徐志摩于2月离开了上海,前往北京工作。他不仅在北京大学英文系教书,还接了北京女子大学的兼职,这显然是为了钱。

这一年四月,徐志摩的母亲去世,徐父却不让陆小曼进门奔丧,只认张幼仪为儿媳。徐志摩为了妻子和父亲发生争执,父亲盛怒之下完全断绝了对于儿子的经济帮助。这下,徐志摩的经济更加窘迫了,他甚至做起了房产中介,没有钱的生活,当然没办法有诗和远方。

他的北上并没有得到妻的完全支持。比起北京,她更习惯上海的生活(谁不是呢),丈夫为什么要放弃上海的教职前往北京,以小曼的情商,大约还想不到“那里有文学的土壤”这一层,她在书信里一遍遍哭诉着自己的孤独寂寞和思念,有时候也讽刺徐志摩的北京朋友们说上海是文化沙漠。

另外,还有一个事实令她始终无法释怀:北京有一个叫林徽因的女人。

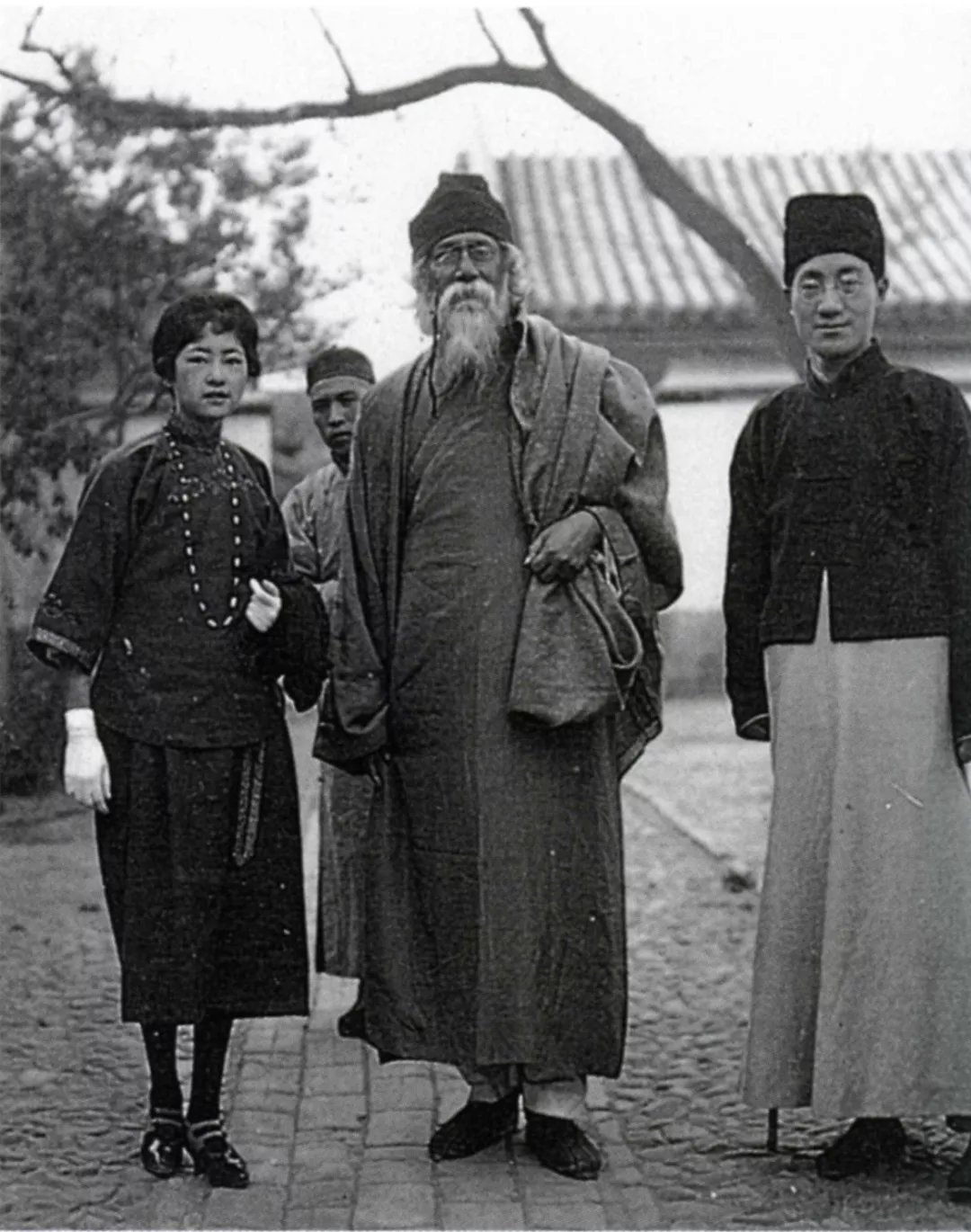

泰戈尔访华期间和徐志摩林徽因的合影,当时的报纸纷纷报道:“林小姐人艳如花和老诗人挟臂而行,加上长袍白面郊寒岛瘦的徐志摩,犹如苍松竹梅的一幅三友图”。

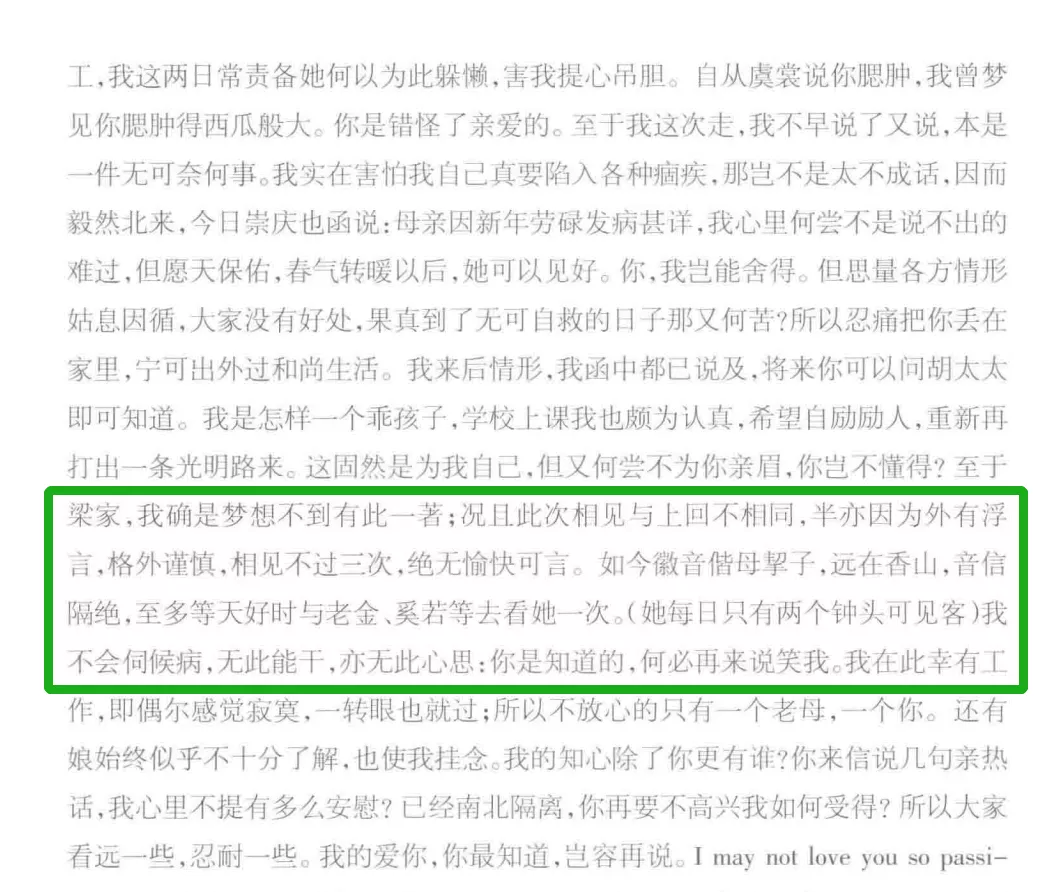

徐志摩忙不迭地在书信里解释,说小徽徽病了,每天只能见客两小时:

不安全感弥散在1931年的这对夫妇心中,我们很难责怪这是谁的错误。站在徐志摩这一边,北京有更多的朋友,他还有许多想要做的事情(《新月》真的很好看,可惜我只买得起电子版),但如果我们身处陆小曼的立场,也完全能够理解她的凄惶和孤单,小报记者的诋毁,丈夫对于自己生活方式的不认同,以及突如其来的分居两地。

事业和家庭,能够两全本来就是不容易的事情。对于一个本来毫无羁绊的诗人来说,他遇到了生命中最大的难题。

用现在的话来说,徐志摩中年危机了。

但我绝不赞同他难忘小徽徽,打算抛弃陆小曼的观点。只需要看看他的书信里,一次又一次给陆小曼寄蜜饯买衣料,就可以知道,他是爱她的。

只是一种倦怠,当我在病房外面开选题会打客户工作电话的时候,当我在高铁上靠查字典才能理解国外网站上癌症一线治疗指南里的专业术语的时候,当我顶着两点写完稿的黑眼圈七点钟去医院挂号的时候,我的内心也会像徐志摩一样默默地呐喊:

这样的生活是什么生活。

没人能够回答这个问题,因为这几乎是每个人都会遇到的问题,命运有时候就是会这样露出狰狞的爪牙,而我们猝不及防,一如陈梦家说,怎么改,他没有说。

但这时的两人一定无法预料,这将是徐志摩生命中最后一个24小时。次日上午,他乘坐的“济南号”将在大雾中折戟开山。

假如生命还剩下24小时,你会做什么呢?这个问题永无答案,因为我们谁也无法预料哪一天是自己的最后一天。当我们重新审视徐志摩的最后一天,却可以发现许多细节,这种谶纬式的零星拼成一个主题——

告别。

徐志摩夫妇

徐志摩在南京的朋友很多,和陈梦家分别之后,徐志摩先去了杨杏佛家,杨不在,徐志摩给杨杏佛留下了一张纸条。

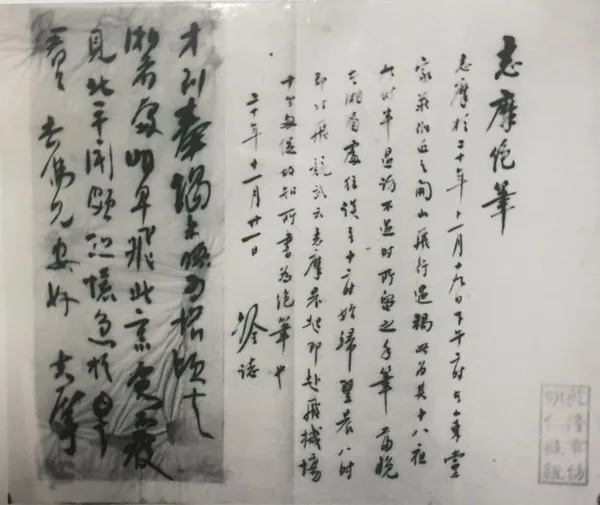

才到奉谒未晤为怅,顷去湘眉处。明早飞北京,今不复见。北平闻颇恐慌,急于去看看。

杨杏佛一直保留着这张纸条,并在旁边写着志摩绝笔

寻访杨杏佛不遇,他转身去了韩湘眉家里,韩湘眉的丈夫张歆海是徐志摩的铁哥们儿,徐志摩据说曾追求过韩湘眉,后来转追陆小曼,韩湘眉送给徐志摩的猫,还曾经引来陆小曼的嫉妒。然而,再一次跑空——韩湘眉被友人约去明陵。徐志摩只得先去了发小何竞武家。陈巨来在《安持人物琐忆》里说何竞武是徐志摩的异母弟,其实不确,何竞武祖籍诸暨,早年就读海宁市硖石镇米业两等学堂第一期,是和徐志摩在海宁硖石一起长大的好友。我写过何竞武的女儿何灵琰的故事,具体可戳(杨绛为什么隐藏了钱锺书的女学生?)

韩湘眉给徐志摩打了电话,约他九点半再来家里喝茶。

晚间,徐志摩应约,杨杏佛也在。徐志摩当天在金陵咖啡馆吃茶,他带了糕点糖果,送给张歆海和韩湘眉家的小朋友,又给大家看手相,“那是主智力的,那是主体力的,那是主生命的。”韩湘眉却一直盯着他的衣服瞧:

你因屋里热已将长袍脱去,这时再使我们注意的,是你穿的西装裤子。你虽然平时蓝得发绿的裤子也穿过,这半截的西装,在你身上却是绝无仅有的。这裤子你穿着又短又小,腰间尚破着一个窟窿,你还像螺旋似的转来转去,寻一根久已遗失的腰带,引得我们大笑,你说是临时仓促中不管好歹抓来穿上的。

在朋友们面前,徐志摩当然不会讲到自己经济的窘迫。但所有人都将这窘迫默默归咎于陆小曼,如果不和陆小曼结婚,他怎么会落到这样的田地呢?韩湘眉写这篇文章时,徐志摩已经去世,她对于陆小曼的埋怨,在文章中显现无疑,因为下面这一段,更加杀人诛心:

到了深夜,杨杏佛起身要走,韩湘眉让徐志摩住在家里,徐志摩却坚持要去何家住宿,理由是“他家离飞机场近。”

他不想错过这趟飞机,因为机票免费。

《新月》“纪念志摩”特刊上的“志摩遗像”

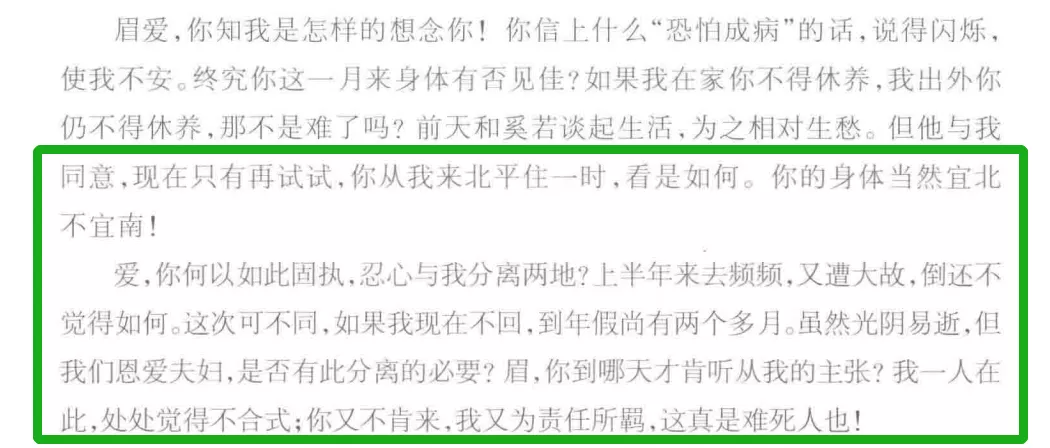

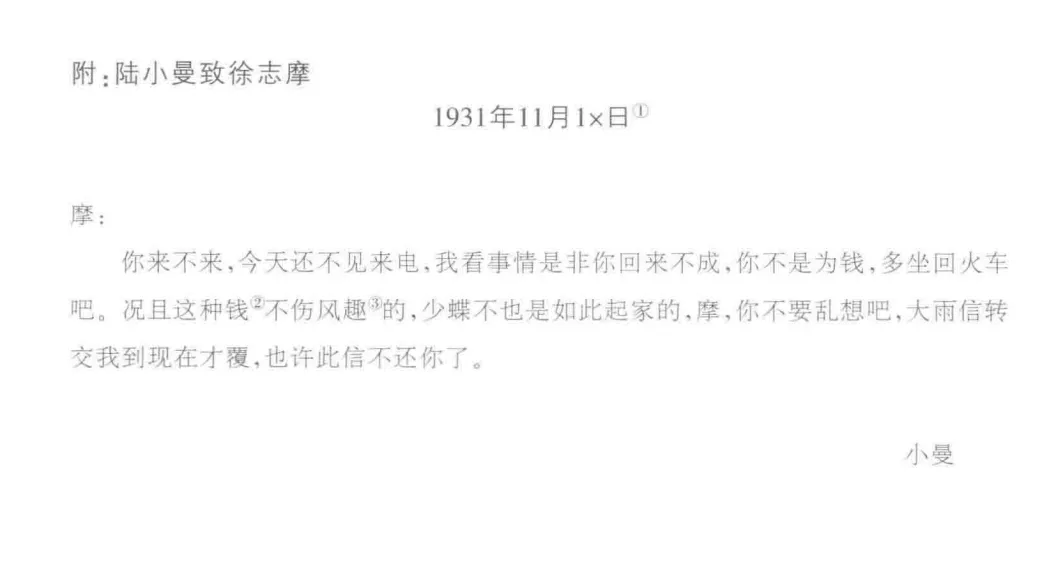

陆小曼劝过他不要坐飞机,现在我们可以看到的她写给他的最后一封信里,她仍旧哀求他坐火车:

但是他不肯,因为11月19日,林徽因有一场演讲,他不想错过。

机票是保君建送他的:

票由公司赠送,盖保君方为财务组主任,欲藉诗人之名以作宣传,徐氏流沪者仅五日。——新闻报1931年11 月25 日

开飞机的飞行员是保定人王贯一,机械师是山东人梁璧堂。19日上午八时,飞机从南京起飞,10点到达徐州。休息二十分钟之后,再飞往北平。

迫至济南以南三十里党家庄附近之开山左右,天气忽然改变,大雾迷漫,不辨方向,该机遂误触开山山顶,全机粉碎。——大公报1931年11月21日

调查事故原因的美籍飞行师安利生在11月25日接受《益世报》记者采访时认为,主要原因是大雾,飞机飞行高度太低,而开山有六个山头,驾驶者王贯一看见了高四百尺的开山,而没有看见稍低的西大山,等到看见时已经躲避不及。王贯一的父亲则认为是飞机漏油产生的机械故障,那时的飞机没有黑匣子,真相如何我们已经无从得知。

开山我专门去过一次,然而完全没有想到,并没有我想象中的巍峨

然而,赠送机票的保君建却在两年后无意间透露了一个秘密,这个秘密被朱自清记在了日记里:

芝生(小岁月注:冯友兰的字)晤保君建,谈徐志摩死情形。大抵正机师与徐谈文学,令副机师开车,遂致出事。机本不载客,徐托保得此免票。正机师开机十一年,极稳,惟好文学。出事之道非必由者,意者循徐之请,飞绕群山之巅耶。机降地时,徐一耳无棉塞,坐第三排;正机师坐第二排,侧首向后如与徐谈话者,副机师只馀半个头,正机师系为机上转手等戳入腹中,徐头破一穴,肋断一骨,脚烧糊。据云机再高三尺便不致碰矣。(朱自清1933年7月13日日记)

按照保的说法,飞机当日实际上的驾驶者并不是王贯一,而是副驾驶梁璧堂。飞机是撞击之后瞬间坠毁的,现场的情况是,王贯一坐在第二排,徐志摩坐在第三排,“侧首向后如与徐谈话者”。

他们在谈论什么呢?我们可以猜想,“惟好文学”的王贯一见到了诗人徐志摩,心中一定怀着敬仰,天气既然晴好,到达华北平原之后又一览无余,飞行难度很低,当然要抓住机会和诗人攀谈。

谁知飞到济南出现了浓雾,飞机似乎脱离了原来的飞行线路,保认为这可能是徐志摩的要求,但也不排除是梁璧堂慌了手脚,试想如果真的是徐志摩要求飞绕群山,王贯一怎么还能坐在座位上和徐闲谈呢?王贯一之前的飞行经验非常多,“在苏州南京曾两次遇险,均赖其技术纯熟,未遭意外。”(《济南号肇祸原因》,《北平晨报》1931年11月25日)

安利生的判断大致是准确的,飞行员不是王贯一,而是并不那么熟悉线路的梁璧堂,爆炸是在一瞬间发生的,所以现场发现时,王仍旧坐在原地,来不及有任何反应。

命运之神也许冥冥之中听到了徐志摩和陈梦家在鸡鸣寺楼上的对谈。他听到了诗人“这样的生活什么生活,这一回一定要下决心,彻底改变一下”的呼唤,给予了一个残忍而又一了百了的答案,在空中结束一切。

徐志摩(左)与泰戈尔(右)

这大约便是徐志摩的宿命,为了新诗而生,为了文学而死。不需要再去抵抗那生命中的蝇营狗苟了,也不需要再为了钱和情感而挣扎了,这样的结局是诗意的,尽管残忍。这种死亡终结了徐志摩,也成就了诗人短暂而传奇的一生。一如胡适说的那样:

我们忍不住要想,那样的死法也许只有志摩最配。我们不相信志摩会“悄悄的走了”,也不忍想志摩会死一个“平凡的死”,死在天空之中,大雨淋着,大雾笼罩着,大火焚烧着,那撞不倒的山头在旁边冷眼瞧着,我们新时代的新诗人,就是要自己挑一种死法,也挑不出更合式,更悲壮的了。

徐志摩之墓,今已不存,十年动乱中,乡人传说徐父将志摩下葬时装一金头,故而掘坟,连墓碑都下落不明。

陈梦家和徐志摩告别后的当天夜里,他在大悲楼阁写下了《铁马的歌》:

也许有天,

上帝教我静,

我飞上云边,

变一颗星。

天晴,天阴,

轻的像浮云,

隐逸在山林:

丁宁,丁宁。

今天是2021年11月19日,徐志摩逝世90周年,写下这篇文章时,正是11月18日深夜,我家窗台外面那棵树静静立着,陪伴了我春日的嫩蕊,夏日的花朵,乃至深秋的一树金黄。它静静立着,看着我的喜悦,看着我的慌张,看着我的痛苦,看着我的迷茫。

风急天高猿啸哀,一地鸡毛满面尘,这样的生活是什么生活?不够诗意,但足够真实。

能改变固然好,不过在绝大多数人那里,我们是只能顺其自然的。不改变也没什么,人活一辈子,怨憎会,爱别离,没有痛苦,又怎么能证明你的存在?既然如此,我愿意坦然接受命运的安排。毕竟——